Stent im Hirn

Mehr Schaden als Nutzen?

Die Idee klingt interessant: Intrakranielle Stents sollen Patienten vor neuen Schlaganfällen schützen. Doch auch drei Jahre nach den ersten Daten ist der Nutzen unklar. Und es kommt noch schlimmer.

Veröffentlicht:

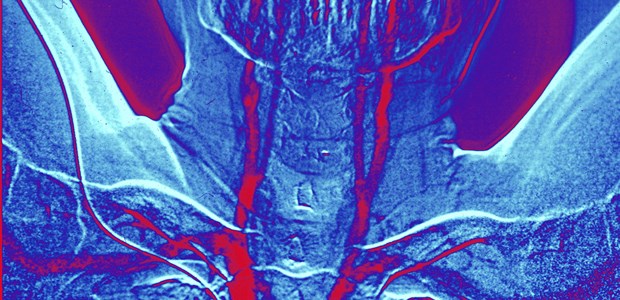

Carotiden: Die Diskussion um Schaden und Nutzen von Stents nach TIA und Insult geht weiter.

© Arteria Photography

ST. LOUIS. Vor zwei Jahren sorgten erste Daten der Studie SAMMPRIS für einigen Wirbel. Danach konnte ein Stenting von Stenosen in großen Hirngefäßen Patienten nach TIA oder Stenose-bedingtem Schlaganfall nicht vor Rezidiven bewahren.

Ganz im Gegenteil: Schlaganfälle traten nach dem Stenting deutlich häufiger auf als bei einer alleinigen aggressiven medikamentösen Therapie.

Vor allem in den ersten 30 Tagen waren die Unterschiede gewaltig: Die Rate von Schlaganfällen und Todesfällen waren in der Gruppe mit Stenting im ersten Monat fast dreifach höher als in der Kontrollgruppe (14,7 versus 5,8 Prozent). Daher wurde die Studie vorzeitig abgebrochen.

Zum Zeitpunkt des Abbruchs waren jedoch die wenigsten Patienten länger als ein Jahr nachbeobachtet worden. Es könnte also sein, dass die Patienten mit Stent langfristig vielleicht doch noch einen Nutzen haben, sollte die Rate neuer Schlaganfälle nach den ersten 30 Tagen bei ihnen deutlich niedriger sein als bei einer rein medikamentösen Prophylaxe.

Die finale Auswertung von SAMMPRIS zerschlägt jedoch auch diese Hoffnung: Auch nach dem ersten Monat brachte der Stent keinen Vorteil - die Rate von Schlaganfällen und Todesfällen blieb danach in beiden Therapiegruppen über fast drei Jahre hinweg gleich groß, berichten US-Neurologenum Colin Derdeyn aus St. Louis (The Lancet 2013; online 26. Oktober). Unterm Strich hatten die Stent-Patienten also nur Nachteile.

Auch langfristig kein Vorteil

Die Ergebnisse im Detail: Als SAMMPRIS* gestoppt wurde, waren bereits 451 Patienten aufgenommen worden. Voraussetzung für die Teilnahme war eine TIA oder ein ischämischer Insult als Folge einer Stenose von 70-99 Prozent einer intrakraniellen Arterie.

Das Gefäß musste zudem per Katheter gut erreichbar sein. Alle Patienten wurden auf eine aggressive medikamentöse Therapie aus dualer Plättchenhemmung mit ASS plus Clopidogrel, Blutdruck- und Lipidsenkung eingestellt. Ferner sollte der Lebensstil geändert werden.

227 Patienten erhielten zusätzlich eine perkutane transluminale Angioplastie samt Stent (PTAS). Verwendet wurde dazu das Wingspan-System.

Der primäre Endpunkt setzte sich wie folgt zusammen: Schlaganfall und Tod jeglicher Ursache in den ersten 30 Tagen nach der Prozedur, Schlaganfälle im Versorgungsgebiet der verengten Arterie jenseits der ersten 30 Tage, erneute Revaskularisierung der betroffenen Arterie mit Schlaganfall oder Tod innerhalb der folgenden 30 Tage.

Nach im Median 2,7 Jahren war dieser Endpunkt bei 23 Prozent der Patienten nach PTAS, aber nur bei 15 Prozent der Patienten in der Kontrollgruppe aufgetreten - der Unterschied war signifikant.

Im Anschluss an die kritischen ersten 30 Tage kam es jeweils in beiden Gruppen bei 10 Prozent der Patienten zu Schlaganfällen im Versorgungsgebiet der verengten Arterie. Wer also die ersten 30 Tage nach dem Stenting überlebte, hatte anschließend trotzdem keinen Vorteil.

Schlaganfallrate mit Stent erhöht

Wurden die Raten für den primären Endpunkt nach ein, zwei und drei Jahren betrachtet, so lagen sie zwischen den Gruppen jeweils ähnlich weit auseinander: 7,1 Prozentpunkte betrug die Differenz im ersten Jahr, 6,5 im zweiten und 9,0 Prozentpunkte im dritten Jahr nach der Prozedur - auch diese Daten liefern keine Hinweise, dass der Stent langfristig zu weniger Schlaganfällen und Todesfällen führt.

Wurden nur die Schlaganfälle jeglicher Art betrachtet, so traten solche während des gesamten Studienzeitraums bei 26 Prozent der Patienten mit PTAS, aber nur bei 19 Prozent in der Kontrollgruppe auf.

Hämorrhagische Insulte wurden in der Stentgruppe mit 13 Prozent versus 4 Prozent sogar mehr als dreimal so oft beobachtet. Immerhin war die Sterberate in beiden Gruppen ähnlich hoch: Im Laufe der 32 Studienmonate starben in jeder Gruppe 13 Patienten (6 Prozent).

Auch wenn die Nachbeobachtungszeit von knapp drei Jahren nicht sehr lang ist, so sehen die Studienautoren um Derdeyn genügend Hinweise, um einen langfristigen Nutzen des Stents auszuschließen.

Da es innerhalb von drei Jahren nicht einmal zu einer geringfügigen Annäherung der Ereignisraten in beiden Gruppen gekommen ist, sei auch in den Folgejahren kein Nutzen der Stentimplantation zu erwarten.

Die falschen Patienten behandelt?

Die Diskussion um den Nutzen intrakranieller Stents ist damit aber noch nicht beendet. So kritisiert etwa der Neuroradiologe Professor Jens Fiehler aus Hamburg die Auswahl der Teilnehmer in SAMMPRIS.

Darin wurden auch viele Patienten behandelt, die erstmals symptomatisch waren oder gut ausgeprägte Kollateralen hatten und daher in Deutschland kaum für eine Stenttherapie infrage gekommen wären, sagte Fiehler auf der Ärzte-Fortbildung "Neuro Update" in Mainz.

Für einen Großteil der SAMMPRIS-Patienten bestand also gar keine Indikation für den Stent, und das dürfte das Ergebnis gewaltig verzerrt haben.

Auch Professor Peter Ringleb vom Uniklinikum Heidelberg gibt der Stenttherapie bei Gefäßverschlüssen im Gehirn weiter eine Chance, und zwar dann, wenn die Stenose hämodynamisch relevant ist und trotz intensiver medikamentöser Therapie immer wieder Symptome verursacht.

Als weitere Voraussetzung sollte die Stenose technisch leicht zugänglich sein, um perioperative Komplikationen zu vermeiden.

Zudem, so Ringleb, müssen die Patienten für den Eingriff ausreichend stabilisiert sein, nach Schlaganfall oder TIA sei ein Mindestabstand von einer Woche zu empfehlen.

*SAMMPRIS: Stenting and Aggressive Medical Management for Preventing Recurrent stroke in Intracranial Stenosis