HINTERGRUND

Im Umgang mit HIV und Aids hat sich bei vielen Menschen eine neue Sorglosigkeit breitgemacht

Auf den ersten Blick hat sich bei der HIV-Situation in Deutschland kaum etwas verändert. Wie im Jahr 2003 haben sich im vergangenen Jahr etwa 2000 Menschen neu mit dem Aids-Erreger HIV-1 infiziert.

Doch bei genauerem Hinsehen fällt etwas besonders auf: Zum einen ist der Anteil der erstmals infizierten Männer, die Sex mit Männern haben (MSM), nach Angaben des Robert-Koch-Instituts um sechs Prozent gestiegen.

In den übrigen Gruppen bleibt die Zahl der Erstdiagnosen gleich oder geht zurück. Zum anderen tut sich offenbar etwas in der Altergruppe der 30- bis 49jährigen MSM. In dieser Gruppe ist eine Zunahme von HIV-Erstdiagnosen in den vergangenen Jahren zu beobachten. Möglicherweise ist bei diesen Menschen eine neue Sorglosigkeit eingetreten.

"Wir brauchen neue Präventionsstrategien"

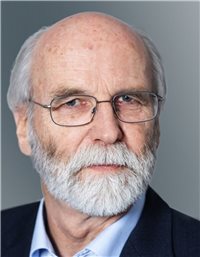

"Man kann sich diesen Anstieg nur schwer erklären, denn gerade Menschen dieser Altersgruppe haben es geschafft, sich über die letzten 10, 15 Jahre nicht mit HIV zu infizieren", sagt Professor Norbert Brockmeyer aus Bochum. Der Aids-Spezialist ist Vizepräsident des 2. Gemeinsamen Deutsch-Österreichischen Aids-Kongresses in Wien, der heute beginnt und bis Samstag dauert. Er steht unter dem Motto "HIV - Herausforderung, Innovation, Vision".

"Ich glaube wir brauchen neue Präventionsstrategien", sagte Brockmeyer im Gespräch mit der "Ärzte Zeitung". Seiner Ansicht nach ist ein direkteres Ansprechen der Risikopersonen erforderlich. "Wir müssen wieder unsere Streetworker-Programme, die wir hatten - und die fast alle eingestellt wurden - beleben.

Man muß wirklich zu den Leuten auf die Straße gehen, wir müssen in den Discos präsent sein. Wir müssen in den Schulen mehr über HIV/Aids aufklären. Es müssen wieder im Fernsehen neue Spots laufen, wo versucht werden muß, die Leute direkter anzusprechen, damit man sie auch mitnimmt."

Wichtig sei, daß neue Präventionsprogramme breiter ausgerichtet sein müssen. "Wir dürfen sie nicht nur auf HIV fokussieren, sondern breiter ausrichten. Wir müssen zeigen, daß man sich auch gegen andere Geschlechtskrankheiten wie Syphilis schützen muß und man sich damit auch gegen HIV schützt", so Brockmeyer. Wie die Strategien aussehen sollen, wird beim Aids-Kongreß als eines der Hauptthemen diskutiert.

Der größte Erfolg in der Versorgung HIV-Infizierter ist die Einführung der hochaktiven antiretroviralen Behandlung Mitte der 90er Jahre. Diese Kombinationstherapien haben es möglich gemacht, daß viel weniger Menschen pro Jahr an den Folgen von Aids sterben als zuvor. Probleme bereitet aber nach Angaben von Brockmeyer die Entstehung von Viren, die gegen diese Medikamente resistent sind.

Und: "Bis zu 14 Prozent der noch nicht behandelten HIV-Infizierten haben derzeit gegen einzelne Medikamente oder gegen Medikamenten-Gruppen resistente Viren", so Brockmeyer. Etwa ein Prozent der HIV-Infizierten hätten Viren, die sogar gegen fast alle Medikamentengruppen resistent sind. Dazu gibt es aktuelle Studien, die in Wien vorgestellt werden. Das resistente Virus bei einem HIV-Infizierten in New York, über den Anfang des Jahres weltweit berichtet wurde, ist also offenbar kein Einzelfall. Unklar ist, wie sich diese Resistenzsituation weiterentwickeln wird.

Damit das Potential der Medikamente gegen HIV-1 vollständig genutzt werden kann, plädieren HIV-Therapeuten dafür, das Resistenzprofil bereits bei noch nicht behandelten HIV-Infizierten zu bestimmen und nicht erst zur Therapiesteuerung. Brockmeyer: "Wir müssen in der Lage sein, mit einer 100prozentig wirkenden antiretroviralen Therapie zu starten. Sonst verderben wir uns die Therapie-Optionen."

Eine Strategie, um der Resistenzentwicklung gegenzusteuern, ist seiner Ansicht nach, daß die Kosten für die Resistenztestung von den Sozialversicherungsträgern auch für jene HIV-Infizierten übernommen werden, die noch nicht behandelt wurden. Das sei bisher noch nicht immer der Fall. Eine Testung koste zwischen 150 und 200 Euro. Das sei viel geringer als die Kosten für mögliche Therapieumstellungen oder gar zusätzliche Kosten für Arbeitsausfälle, weil die Therapie wegen der Resistenzen nicht richtig greift.

Zehn Millionen Euro pro Jahr für die Aids-Forschung

Wie soll es in Deutschland in Sachen HIV und Aids weitergehen? "Wenn wir weltweit mitreden wollen, brauchen wir für die HIV-Forschung viel mehr Geld", fordert Brockmeyer. Pro Jahr werde diese Forschung in Deutschland mit etwa zehn Millionen Euro gefördert. Zum Vergleich: die USA investiert pro Jahr 2,7 Milliarden Euro. Konkret wünscht sich Brockmeyer eine Fortführung der Förderung des Kompetenznetzes der Medizin HIV/Aids über die nächsten zwei Jahre hinaus.

Die Kompetenznetze der Medizin sind auf eine Laufzeit von nur fünf Jahren angelegt. Im Anschluß daran soll nur noch eine geringe Grundförderung erfolgen, mit der keine Forschung möglich ist. "Wir stehen vor der Gefahr, daß wir in zwei Jahren kein Geld mehr haben, um unsere Projekte weitermachen zu können", sagt Brockmeyer, der auch Sprecher des Kompetenznetzes ist.

Lesen Sie dazu auch den Kommentar: Nach dem Erfolg jetzt der Rückschlag?