Gesundheitsatlas Deutschland

Aktuelle AOK-Datenanalyse: Deutlich weniger COPD-Diagnosen

Weniger Schadstoffe in der Luft und ein gesundheitsförderlicher Lebensstil lassen den Anteil der Betroffenen mit COPD sinken. Das ergeben die Daten des aktuellen Gesundheitsatlas Deutschland des WIdO.

Veröffentlicht:

Eine COPD wurde 2023 bei 3,23 Millionen Männern und Frauen diagnostiziert. Die Krankheitshäufigkeit lag damit bei 6,7 Prozent.

© Pakawadee / stock.adobe.com

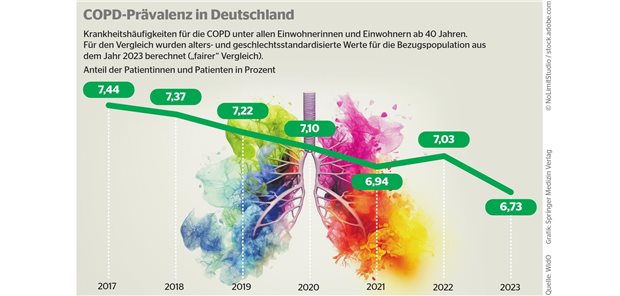

Positiver Trend: Der Anteil der Menschen ab 40 Jahren mit einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) ist von 2017 bis 2023 im gesamten Bundesgebiet um nahezu zehn Prozent zurückgegangen. Das zeigen die Daten des aktuellen Gesundheitsatlas Deutschland des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO)

Helmut Schröder, Geschäftsführer des WIdO, nennt als Ursachen für die erfreuliche Entwicklung sowohl individuelle wie umweltpolitische Gründe: So ist zum einen der Anteil der Raucherinnen und Raucher in Deutschland in den vergangenen Jahren auf etwa 20 Prozent gesunken. Zum anderen sorgten auch verschärfte Vorgaben zum „Rauchverbot“ dafür, dass weniger Menschen zur Zigarette, Zigarre oder Pfeife gegriffen haben. Darüber hinaus würden sich allgemeine „Verbesserungen der Luftqualität in der Umwelt“ positiv auswirken und zum Rückgang der Erkrankungsraten beitragen.

Eine COPD war 2017 noch bei 3,39 Millionen Männern und Frauen diagnostiziert worden. Bis zum Jahr 2023 ist die Zahl der Betroffenen um 160.000 Personen auf 3,23 Millionen gesunken. Wenn Veränderungen der Alters- und Geschlechtsstruktur in der Bevölkerung berücksichtigt werden, lag die Krankheitshäufigkeit im Jahr 2017 bei 7,4 Prozent und im Jahr 2023 bei 6,7 Prozent. Der relative Rückgang zwischen 2017 und 2023 beträgt damit knapp 10 Prozent.

Nach den Daten des Gesundheitsatlas sind in allen Altersgruppen mehr Männer als Frauen betroffen. In der Gruppe der 85- bis 89-Jährigen beispielsweise waren im Jahr 2023 14,6 Prozent der Männer und 10,1 Prozent der Frauen an COPD erkrankt.

Daten zu 24 Erkrankungen

Auf der Website www.gesundheitsatlas-deutschland.de sind mittlerweile Daten zu insgesamt 24 Erkrankungen systematisch aufbereitet worden. Neben der COPD zählen weitere Lungenerkrankungen wie Asthma oder Infekte der unteren Atemwege dazu. Zudem sind Daten zu psychischen Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen, Stoffwechsel-Erkrankungen, neurologischen Krankheiten wie Demenz und Parkinson sowie zu Muskel-Skelett-Erkrankungen aufbereitet.

© Springer Medizin Verlag

Die epidemiologischen Kennzahlen basieren auf den Krankenkassen-Routinedaten der mehr als 27 Millionen AOK-Versicherten und werden mit einem statistischen Verfahren auf die gesamte Wohnbevölkerung in den Regionen hochgerechnet. In Zeitreihen lassen sich die Zahlen für die Jahre 2017 bis 2023 nachverfolgen, abrufbar sind auch die regionale Verteilung der Betroffenen und das Auftreten der Erkrankung in verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Die regionalen Unterschiede bei der Häufigkeit von COPD, die der Gesundheitsatlas Deutschland bis auf die Ebene der 400 einzelnen Kreise und kreisfreien Städte darstellt, sind sehr groß.

In Konstanz und Tübingen leben mit jeweils 4,2 Prozent die wenigsten Patientinnen und Patienten mit einer COPD. Am stärksten betroffen sind zwei Städte in Nordrhein-Westfalen: Gelsenkirchen mit 11,4 Prozent und Herne mit 10,9 Prozent.

Straßenverkehr und die Bautätigkeiten sind laut Umweltbundesamt die zentralen Quellen für Feinstaub in den Ballungsgebieten. Weiter können Kraft- und Fernheizwerke, Abfallverbrennungsanlagen, Öfen und Heizungen in Wohnhäusern sowie bestimmte Industrieprozesse die Luftqualität belasten. Die Zusammenhangs-Analyse des Gesundheitsatlas zeigt, dass sich die Luftqualität der Umwelt in den regionalen Erkrankungsraten ausdrückt.

Höchste Prävalenz in NRW

Die Rate der COPD-Erkrankten ist nicht nur unter den Bewohnerinnen und Bewohnern von Großstädten am höchsten, sondern auch in den Regionen mit der höchsten Feinstaubbelastung. „Besonders hohe Prävalenzen lassen sich im Ruhrgebiet beobachten. Ein Grund dafür könnte sein, dass die Bürgerinnen und Bürger in dieser Region durch den Kohleabbau viele Jahre lang einer hohen Schadstoffbelastung ausgesetzt waren“, sagt Helmut Schröder.

Nordrhein-Westfalen nimmt im Vergleich mit anderen Bundesländern einen Spitzenplatz ein: Der Anteil der COPD-Erkrankten in der Bevölkerung war 2023 mit 8,1 Prozent am höchsten, gefolgt von Berlin mit 8,0 Prozent und Thüringen mit 7,8 Prozent.

In Sachsen und Baden-Württemberg, den Ländern mit der niedrigsten Krankheitshäufigkeit, war der Anteil der Betroffenen mit jeweils 5,5 Prozent wesentlich geringer.

Risikofaktor Rauchen

Der größte Risikofaktor aber, über den jeder und jede selbst bestimmen kann, ist das Rauchen, betont Helmut Schröder. Egal ob Zigarette, Zigarre, Dreh- oder Pfeifentabak – die gesundheitliche Belastung des Tabakkonsums sei gleich: Die mit jedem Zug eingeatmeten Partikel lösen Entzündungen im Lungengewebe aus. Die Folge ist, dass sich die Bronchien langfristig verengen und so der Atemwiderstand erhöht wird. Kommen dann noch weitere Faktoren hinzu – wie etwa das Einatmen anderer Schadstoffe oder wiederkehrende Atemwegsinfekte – ist die Gefahr hoch, dass sich die gesundheitliche Belastung chronifiziert und sich die Symptome weiter verschlimmern.

Für den Gesundheitsatlas war der Zusammenhang zwischen individuellem Rauchverhalten und Erkrankungsraten untersucht worden: Regionen, in denen laut Mikrozensus viele Raucherinnen und Raucher leben, haben ebenso eine höhere COPD-Prävalenz.

„Rauchen ist nach wie vor einer der größten Treiber der Krankheitslast in Deutschland. Laut Studien sind etwa 15 Prozent der Todesfälle insbesondere darauf zurückzuführen. Das verursacht nicht nur millionenfaches individuelles Leid, sondern auch immense Kosten für unsere Volkswirtschaft“, sagt der WIdO-Geschäftsführer. Er fordert, dass die Verantwortlichen in den Kreisen und Kommunen vor allem Mädchen und Jungen zu den Gesundheitsgefahren aufklären und die Jugendlichen dabei unterstützen, auf das Rauchen zu verzichten.

Die Daten des Gesundheitsatlas, die die regionalen Unterschiede aufzeigen, könnten in den Kreisen und Kommunen als „eine verlässliche Basis“ für mögliche Aktivitäten der Gesundheitsförderung genutzt werden.

Den Gesundheitsatlas finden Sie im Web unter: www.gesundheitsatlas-deutschland.de