Diabetes-Experten

"Deutschland droht diabetologisches Entwicklungsland zu werden"

Wie steht es um die Versorgung von Diabetikern in Deutschland? Wir haben drei Experten um ihre Einschätzung gebeten.

Veröffentlicht:

In der Versorgung von Diabetes-Patienten gibt es viele Fortschritte, aber auch einige Rückschläge.

© Gina Sanders / fotolia.com

Angesichts der steigenden Erkrankungszahlen bei Diabetes herrscht in einem Punkt inzwischen weitgehend Einigkeit: Prävention und Versorgung müssen verbessert werden.

Doch Forderungen zu formulieren, ist das eine, sie umzusetzen, das andere, finden die Experten, die wir befragt haben.

Zur Diabetes-Versorgung in Deutschland haben wir befragt: Dr. Eva-Maria Fach, Vorsitzende des Bundesverbands niedergelassener Diabetologen e.V. in Rosenheim, Professor Hellmut Mehnert, Ehrenvorsitzender der Forschergruppe Diabetes am Institut für Diabetesforschung bei München, und Professor Stephan Martin, Direktor des Westdeutschen Diabetes- und Gesundheits-Zentrums in Düsseldorf.

- Dr. Eva-Maria Fach

- Professor Hellmut Mehnert

- Professor Stephan Martin

Dr. Eva-Maria Fach.

© privat

Welche entscheidenden Fortschritte sind in den letzten drei Jahren bei der Prävention von Diabetes und der Versorgung von Patienten gelungen?

Die Versorgungsstrukturen - Hausarzt - Diabetologische Schwerpunktpraxis - Spezialisierte Klinik - sind mittlerweile geregelt und sowohl bei Ärzteschaft als auch bei Patienten hinlänglich bekannt. Auch die hohe Akzeptanz von Basis- und Spezialversorgung sowie die Etablierung des Screenings auf Gestationsdiabetes in den Mutterschaftsrichtlinien sind entscheidende Fortschritte. Zudem begrüße ich, dass das Thema "Diabetes mellitus" in den Medien, auch in der Yellow Press, größere Beachtung findet.

Welche Entwicklung in den letzten drei Jahren werten Sie als Rückschritt in der Diabetes-Versorgung

Die sehr restriktive Behandlung innovativer Therapien seitens des Arzneimittelmarktneuordnungsgesetzes (AMNOG), des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit (IQWiQ) im Gesundheitswesen sowie des Gemeinsamen Bundesausschusses vornehmlich aus Kostengründen sehe ich als problematisch an. Auch die schleppende Entwicklung des von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) geforderten nationalen Diabetesplans lässt zu wünschen übrig.

Welche Projekte, die sich für eine bessere Diabetes-Prävention bzw. Versorgung der Patienten einsetzen, würden Sie unterstützen?

In puncto Prävention bedeutsam sind Projekte, die sich für gesunde Ernährung und mehr Bewegung in Kindergarten und Schule einsetzen, wie "TigerKids", ein Projekt der Stiftung Kindergesundheit, an dem sich derzeit bundesweit 5500 Kindertagesstätten beteiligen, oder das Projekt "Klasse 2000", ein Gesundheitsförderprogramm für Grundschulen, an dem in diesem Schuljahr 18.376 Klassen teilgenommen haben. Wichtige Arbeit leistet auch das "Diabetes-Info-Mobil": Es schafft die Möglichkeit, Menschen mit Prädiabetes oder Diabetes frühzeitig zu entdecken und umfassend zu informieren. Und nicht vergessen werden dürfen die Schulungsprogramme für Menschen mit Vorstufen des Typ-2-Diabetes, die darauf abzielen, die Eigenverantwortung der Betroffenen zu stärken.

Professor Hellmut Mehnert.

© privat

Welche entscheidenden Fortschritte sind in den letzten drei Jahren bei der Prävention von Diabetes und der Versorgung von Patienten gelungen?

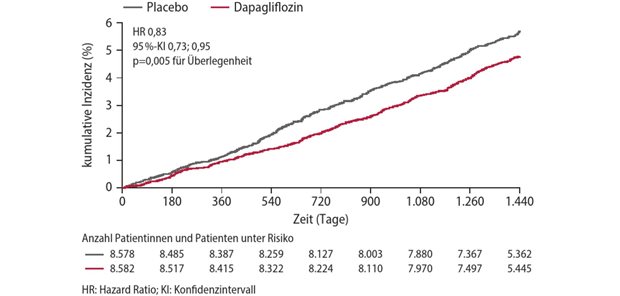

Die Unbedenklichkeit von Insulin Glargin in kardiovaskulärer Hinsicht sowie hinsichtlich der Krebsentstehung ist mit den Langzeitdaten der ORIGIN-Studie gesichert. Außerdem hat sich die Inkretin-basierte Therapie bewährt. Der DPP4-Hemmer Sitagliptin erhielt deswegen zurecht den MMW-Arzneimittelpreis. Der GLP1-Rezeptor- Agonist Lixisenatide brachte vielversprechende Ergebnisse. Und nicht zuletzt ist hier noch das völlig neue Konzept der Diabetesbehandlung über die SGLT2-Rezeptor-Hemmung zu nennen: Aufgrund der Blockierung des Natrium-Glukose- Kotransporters-2 im proximalen Tubulus der Niere kommt es zur Natriurese, Glukosurie und als Folge zur Kalorienausscheidung über den Harn. Erstes Präparat: Dapagliflozin.

Welche Entwicklung in den letzten drei Jahren werten Sie als Rückschritt in der Diabetes-Versorgung

Deutschland droht ein diabetologisches Entwicklungsland zu werden, da wertvollen Innovationen ein Zusatznutzen seitens des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) - entgegen allen weltweit anders lautenden Feststellungen - aberkannt wird (zum Beispiel Linagliptin, Dapagliflozin, Lixisenatide und andere).

Welche Projekte, die sich für eine bessere Diabetes-Prävention bzw. Versorgung der Patienten einsetzen, würden Sie unterstützen?

Die Schulungs- und Behandlungsprogramme für Menschen mit Diabetes Typ 1 und Typ 2 sowie für Menschen, die Typ-2-Diabetes-gefährdet sind, wie Medias 2, Primas oder Praedias liegen mir sehr am Herzen. Als unterstützenswert sehe ich auch die Weiterentwicklung "intelligenter" Insuline an, die nur bei Hyperglykämie den Blutzucker senken, also nicht zu Hypoglykämien und Gewichtszunahme führen. Zwingend zu verfolgen ist zudem, das Bundesgesundheitsministerium dazu zu bringen, endlich die "Reißleine zu ziehen" gegen die unverständlichen IQWiG- bzw. GBA-Beschlüsse. Sonst droht nicht nur Schaden für die Patienten, sondern auch die Abwanderung der Forschung aus Deutschland und somit der Verlust tausender Arbeitsplätze!

Professor Stephan Martin.

© privat

Welche entscheidenden Fortschritte sind in den letzten drei Jahren bei der Prävention von Diabetes und der Versorgung von Patienten gelungen?

Für den Typ-1-Diabetes konnte die DCCT-Studie, die im Juni bei der Jahrestagung der American Diabetes Association den 30. Geburtstag gefeiert hat, den Langzeitnutzen einer intensivierten Insulintherapie zur Verhinderung von Spätkomplikationen belegen. Beim Typ-2-Diabetes hat die LookAHEAD-Studie gezeigt, dass man durch eine Lebensstiländerung die medikamentöse Therapie reduzieren kann, bei unveränderter Rate kardiovaskulärer Ereignisse. Bei bis zu 20 % der Patienten war sogar eine Diabetesremission zu erreichen und Erkrankungen wie Depression, Apnoe oder Impotenz haben sich durch Gewichtsabnahme und mehr körperliche Aktivität signifikant gebessert. Diese beiden Studien, die beide einen kausalen Therapieansatz verfolgten, zeigen uns für die Zukunft den Weg.

Welche Entwicklung in den letzten drei Jahren werten Sie als Rückschritt in der Diabetes-Versorgung

Die Behandlung des Typ-2-Diabetes ist zu sehr auf Medikamente fokussiert und die Stärkung der Eigenverantwortung der Patienten gerät zunehmend in den Hintergrund. Die DMP-Programme haben zwar erreicht, dass der Diabetes systematisch erfasst und kontrolliert wird. Das wirkliche Potenzial dieser Programme, die Patienten frühzeitig zu motivieren, die Ursachen wie Übergewicht und Bewegungsarmut zu bekämpfen, wird aktuell nicht genutzt. Hier sollten die gesetzlichen Krankenkassen mit den aktuellen Überschüssen in innovative Projekte investieren. Prävention endet nicht bei der Manifestation des Diabetes, und der Typ-2-Diabetes ist keine Einbahnstraße, es gibt auch Wege zurück in die Remission, wie uns die LookAHEAD-Studie schön gezeigt hat.

Welche Projekte, die sich für eine bessere Diabetes-Prävention bzw. Versorgung der Patienten einsetzen, würden Sie unterstützen?

Ein innovatives Projekt für neu diagnostizierte Typ-2-Diabetiker hat die Central Krankenversicherung AG gestartet. Die Patienten erhalten ein iPhone, das die Blutzuckerwerte und die Bewegungsaktivität registriert und zum Deutschen Institut für Telemedizin und Gesundheitsförderung übermittelt. Von dort werden die Betroffenen angeleitet und motiviert, gesünder zu leben. Bei Erfolg dürfen sie das iPhone behalten. Ein ebenso fortschrittliches Projekt hat die Deutsche Diabetes-Stiftung (DDS) ins Leben gerufen. Gesucht werden "Diabetes-Champions", ehemalige Typ-2-Diabetiker, die ihre Krankheit allein durch eine veränderte Lebensweise besiegt haben. Die Lebensstiländerung wird in einem Fragebogen abgefragt. Die Studienunterlagen sind bei der DDS erhältlich.

![Die Schilddrüse tickt in jedem Lebensalter anders Porträts: [M] Feldkamp; Luster | Hirn: grandeduc / stock.adobe.com](/Bilder/Portraets-M-Feldkamp-Luster-Hirn-grandeduc-stockadobecom-235723.jpg)