Goldstandard

Konservative Therapie punktet bei Außenbandverletzungen

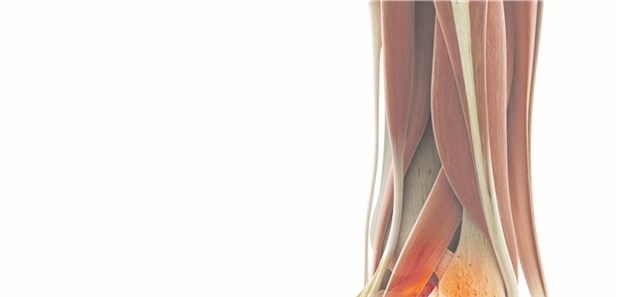

Die Frage, ob Außenbandverletzungen am oberen Sprunggelenk eher konservativ oder operativ behandelt werden sollten, beantwortet ein Sprunggelenkchirurg mit einem klaren Votum für die konservative Therapie.

Veröffentlicht:

© Springer Medizin Verlag GmbH

BERLIN. Etwa ein Viertel aller Sportverletzungen sind Außenbandverletzungen, davon wiederum 80 Prozent rezidivierend. Daher sei es zunächst von großer Bedeutung, diese zu vermeiden, betonte PD Dr. Hazibullah Waizy, Chefarzt der Klinik für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie Augsburg beim Orthopädie- und Unfallchirurgiekongress in Berlin.

Ist sie eingetreten, sollte eine systematische Abklärung von möglichen Begleitverletzungen mittels Bildgebung erfolgen. Dazu gehöre Röntgen in zwei Ebenen zum Ausschluss von osteochondralen und anderen Frakturen, frischen oder veralteten knöchernen Bandausrissen sowie Arthrose. Außerdem ein MRT zum Ausschluss eines Ödems. Eine differenzierte Untersuchung schließe Inspektion und Palpation ein, die Abklärung des aktiven und passiven ‚Range of Motion‘ (ROM), der Kraft und Gelenkstabilität sowie neurovaskulärer Untersuchung und spezifischer klinischer sowie funktioneller Tests. Dazu gehören Talusvorschub und die laterale Aufklappbarkeit.

Die anschließende Therapie richte sich nach der Art der Pathologie, also danach, ob es sich um eine Grad I (Dehnung), II (partielle Ruptur) oder III (komplette Ruptur) -Verletzung handele.

Bei der konservativen Herangehensweise sei es eminent wichtig, darauf zu achten, dass die Heilung in drei Phasen verläuft und die Therapie entsprechend zu planen, betonte Waizy.

In der ersten Phase mit Entzündung und Hämatom, die etwa zehn Tage dauere, sei Ruhe entscheidend. In der Phase der Proliferation, die vier bis acht Wochen dauere, bestehe die Aufgabe der adaptierten Orthese darin, einen Schutz vor Supination, Plantarflexion und Talusvorschub zu gewährleisten und einen kontrollierten Stress in Form der funktionellen Therapie zu erlauben. Für die Stabilisierung der Außenbandläsion eignen sich nach Waizys Aussage bei Grad I und II-Verletzungen am besten elastische Bandagen und semi-rigide Orthesen, bei Grad III-Verletzungen erst nach vorausgegangener Ruhigstellung bis zur Abschwellung.

In der dritten Phase des Remodelings, die bis zu einem Jahr dauere, sei weiterhin eine Führung wichtig.

Dabei stehe die funktionelle Therapie mit neuromuskulärem und Balance-Training im Vordergrund.

Insgesamt sei die frühfunktionelle Behandlung in einer supinationshemmenden Orthese der Gipsimmobilisation für sechs Wochen im Hinblick auf klinische Endpunkte, wie Rezidivrate, Chronifizierung, Rekonvaleszenzzeit, Instabilität, Bewegungseinschränkungen oder chirurgische Komplikationen, klar überlegen, sagte Waizy.

Die operative Therapie halte Waizy lediglich in zwei Situationen für gerechtfertigt – bei Versagen der konservativen Therapie und bei additiven Pathologien wie Knorpel- oder Sehnenläsionen.