Entscheidung des Bundestags vor 20 Jahren

Forschung mit embryonalen Stammzellen bleibt Reizthema

Der Streit ging ähnlich tief wie die Abtreibungsdebatte: Vor 20 Jahren stimmte der Bundestag einem Kompromiss zu, der Forschung an humanen embryonalen Stammzellen in Deutschland ermöglichte – allerdings nur sehr eingeschränkt.

Veröffentlicht:

Hat die Debatte zur Nutzung embryonaler menschlicher Stammzellen für die Forschung in Deutschland maßgeblich vorangetrieben: Der Bonner Neuropathologe und Stammzellforscher Professor Oliver Brüstle (Archivbild).

© Oliver Berg / dpa

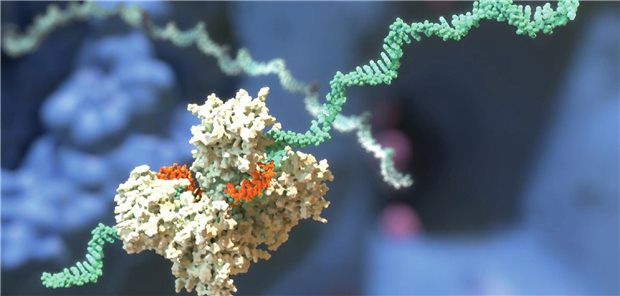

Bonn. Aus humanen embryonalen Stammzellen lassen sich im Prinzip alle menschlichen Zelltypen und Organe züchten. Doch um solche Zellen zu gewinnen, muss der frühe Embryo zerstört werden. Und das ist der Grund dafür, dass diese Art der Stammzellforschung in Deutschland hoch umstritten ist. Bis heute.

Professor Oliver Brüstle, Bonner Neuropathologe und Stammzellforscher, hat die Debatte maßgeblich vorangetrieben. Es war ein Skandal, als er im Jahr 2000 bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) Geld für die Forschung mit menschlichen embryonalen Stammzellen beantragte. Brüstle erhielt sogar Polizeischutz.

Und er löste eine neue Debatte über den Status des menschlichen Embryos und Lebensschutz, über Forschungsfreiheit und die Chancen der deutschen Wissenschaft und des Standorts Deutschland aus.

Unbefriedigende Lösung

Ähnlich wie in der Abtreibungsdebatte setzte sich die katholische Kirche an die Spitze derjenigen, die den Schutz des Lebens schon ab der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle postulierten. Auch das 1990 verabschiedete und bis heute gültige Embryonenschutzgesetz verbietet eine „verbrauchende Embryonenforschung“.

Wissenschaftler, darunter auch die DFG als Spitzenorganisation, verwiesen dagegen darauf, dass Stammzellforschung das Potenzial habe, schwere Krankheiten zu heilen und Menschenleben zu retten. Die evangelische Kirche zeigte sich kompromissbereit.

Auch die Bundestagsparteien, insbesondere die Union und darin auch die katholische Theologin und zuständige Bundesforschungsministerin Annette Schavan, waren hin- und hergerissen. Nach hartem Ringen einigte sich der Bundestag im Jahr 2002 auf einen – der Heuchelei ziemlich nahe kommenden – Kompromiss: Prinzipiell – so die über die Fraktionsgrenzen hinweg gefundene Mehrheitslösung, die vor 20 Jahren, am 1. Juli 2002 in Kraft trat – dürfen keine menschlichen Embryonen für die Forschung vernichtet werden.

Weil dies aber im Ausland bereits geschehen sei und nicht mehr rückgängig gemacht werden könne, sollten vor dem 1. Januar 2002 im Ausland hergestellte Stammzellen importiert werden dürfen. Das Ziel des Stichtags: Von Deutschland aus sollten keine Impulse für eine weitere Vernichtung menschlicher Embryonen ausgehen.

Von Anfang an war absehbar, dass dieser Kompromiss nur begrenzt Frieden stiften würde: Denn nach Ansicht der katholischen Kirche bedeutet jede Vernichtung von Embryonen die Tötung von Menschen – egal ob im In- oder Ausland. Beteiligte Forscher kritisierten, dass solche Zellkulturen aufgrund von Verunreinigungen und veralteten Herstellungspraktiken oft wenig brauchbar seien.

Dass Forschung und Therapieentwicklung letztlich von liberaleren Regelungen in anderen Ländern profitieren, wurde von ihnen vielfach als Doppelmoral angeprangert.

Verschiebung des Stichtags

Die Auseinandersetzungen dauerten an. 2008 beschloss der Bundestag – wiederum nach kontroversen Debatten – eine Verschiebung des Stichtags auf den 1. Mai 2007. Deutsche Wissenschaftler konnten seitdem auch neuere Stammzelllinien importieren.

Ausnahmegenehmigungen kann die Zentrale Ethik-Kommission für Stammzellenforschung beim Robert Koch-Institut erteilen.

Laut einem im vergangenen Oktober veröffentlichten Bericht der schwarz-roten Bundesregierung hieß es, seit 2002 seien 153 Genehmigungen für Einfuhr und Verwendung von menschlichen embryonalen Stammzellen erteilt worden.

Aktuell verfügten 86 Arbeitsgruppen in Deutschland, die an 53 Universitäten, Forschungsinstituten oder in Unternehmen tätig sind, über mindestens eine Genehmigung für den Import.

Die Regierung erklärte dazu, aus ihrer Sicht stelle die Stichtagsregel „zwar kein grundsätzliches Forschungshemmnis“ dar; sie „verzögert und erschwert“ jedoch die Forschung in bestimmten Fällen. Zugleich räumte die Bundesregierung ein, dass Stammzellforscher mit der Gesetzeslage keineswegs zufrieden seien.

Forscher wollen mehr

Neuer Druck in Richtung einer liberaleren Lösung kam im Mai 2021 auch von Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften. Forschung an „frühen Embryonen“ und auch das Gewinnen von embryonalen Stammzellen aus ihnen sollte in Deutschland künftig möglich sein, forderte eine Expertenkommission.

Sie betonte, nach wie vor könne eine Reihe wichtiger Forschungsfragen nur mit Hilfe von embryonalen Stammzellen bearbeitet werden. Andere Stammzelltypen könnten sie nicht völlig ersetzen.

Die Wissenschaftler verwiesen zugleich auf eine bedeutende Zahl sogenannter überzähliger Embryonen in Deutschland, die im gefrorenen Zustand aufbewahrt werden, weil sie im Rahmen fortpflanzungsmedizinischer Behandlungen nicht mehr gebraucht wurden. Statt sie zu vernichten, sollten sie für die Embryonenforschung freigegeben werden. (KNA)