Vom Sterben hinter Gittern

Lebenslang und schwerkrank - nicht wenige Häftlinge in deutschen Gefängnissen werden dort sterben. Fachleute sagen: Hinter Gittern ist Sterben in Würde kaum möglich. Sie fordern: Sterben muss in Freiheit möglich sein. Doch Probleme sind vorprogrammiert.

Veröffentlicht:

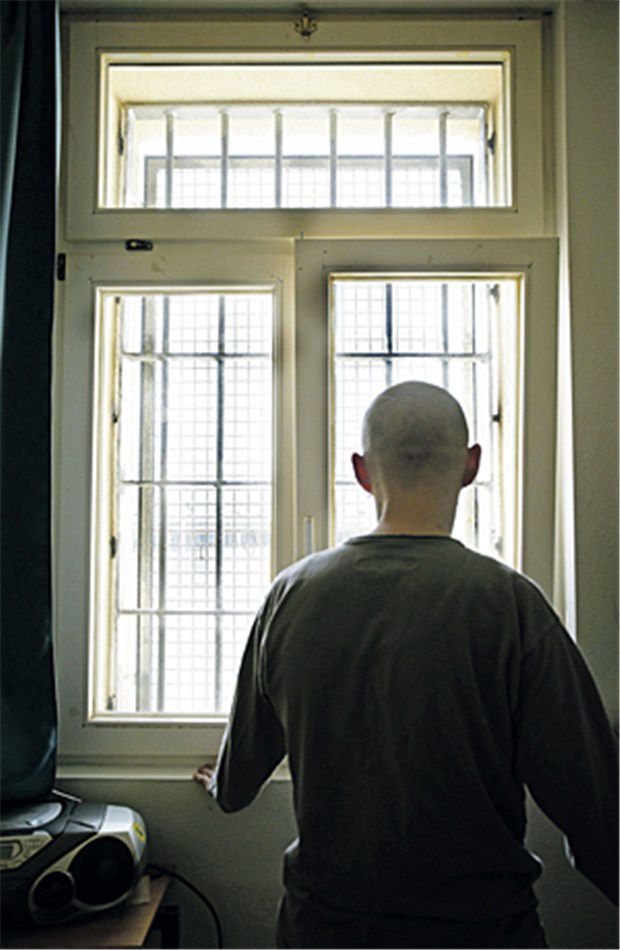

Ohne Aussicht: Von 1990 bis 2000 sind in elf Bundesländern 361 Menschen hinter Gittern an Krankheiten gestorben.

© Jochen Tack / imago

BREMEN. Jeder Mensch hat das Recht auf ein Sterben in Würde - Verbrecher auch. In der "Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland", die Bundesärztekammer, Deutscher Hospiz- und Palliativverband und die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin 2010 vorgestellt haben, wird für alle Menschen auf ihre "Würde" als Summe aller ihrer Grund- und Menschenrechte verwiesen.

Doch bei der Norddeutschen Forensischen Pflegefachtagung am Klinikum Bremen-Ost (KBO) zeigte sich auch: Es ist noch ein weiter Weg zum würdigen Sterben hinter Gittern.

Zur würdigen Behandlung gehört es unter anderem, den sterbenden Patienten und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen, ihn palliativ zu betreuen oder an der Gesellschaft teilhaben zu lassen.

Es sei darum bei sterbenden Gefangenen stets im Einzelfall zu prüfen, ob bei der Unterbringung die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleibe, sagte Dr. Birgit Weihrauch, Vorsitzende des Deutschen Palliativ- und Hospizverbandes. Kein leichtes Unterfangen.

Denn bei den eingesperrten Kranken stelle sich die Frage nach einem Sterben in Würde noch dringlicher als ohnehin.

Durch Einsamkeit und Freiheitsentzug seien die Kranken doppelt stigmatisiert und unterlägen zugleich einem doppelten Tabu: "Dem Sterben überhaupt und dem Sterben im Vollzug", so Weihrauch. Besonders der Seelsorge und spirituellen Begleitung komme in dieser Situation große Bedeutung zu.

"Viele sterbende Straftäter schauen ratlos und mit Trauer zurück auf ihr Leben und ihre Taten. Was sollen sie machen mit ihren Verbrechen am Ende des Lebens?", fragt Weihrauch. Jeder Sechste zu lebenslanger Haft Verurteilte stirbt im Vollzug.

In den Jahren 1990 bis 2000 sind in elf Bundesländern 361 Menschen hinter Gittern an Krankheiten gestorben. "Wir müssen immer fragen, ob wir bei den sterbenden Gefangenen noch die Menschenwürde respektieren, wenn wir sie hinter Gitter sterben lassen", sagt Weihrauch.

Durchschnittsalter der Patienten nimmt zu

Im Bremer Klinikum Bremen Ost leben insgesamt 135 Patienten in der Forensischen Psychiatrie. "In den vergangenen zwei Jahren sind zwei unserer Patienten gestorben und fünf Patienten sind älter als 60 Jahre - und das Durchschnittsalter steigt", erklärt der Pflegeleiter der Klinik, Volker Schröder. "Wir mussten uns dem Thema jetzt stellen."

Wie bei anderen Sterbenden auch stellen die Pflegenden bei den Betroffenen die fünf Sterbephasen fest, die von der Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross erstmals systematisch beschrieben wurden: Das Nicht-wahrhaben-Wollen der Diagnose, der Zorn auf die Pflegenden und auf die Situation, der Versuch, um Aufschub oder Verschonung zu verhandeln ("Ich spende meinen Körper der Medizin"), die Depression und Trauer um den Verlust und schließlich die Akzeptanz des eigenen Sterbens.

So sei zum Beispiel die Psychose einer HIV-Patientin in der Phase der Akzeptanz nicht mehr so aktiv gewesen, sagte Peter Thauern, Pfleger in der Bremer forensischen Psychiatrie, in seinem Vortrag. Besonders für die psychiatrischen Mitpatienten sei der offene Umgang mit dem Sterben von Mitpatienten wichtig.

"Wir brauchen ein Abschiedsritual, sonst werden die Mitpatienten misstrauisch", so Thauern, "sie fragen sich, wo der Leichnam ist, ob er etwa verschachert wurde". In Bremen lädt man deshalb beim Tod eines Mitpatienten zu einer Abschiedsfeier und einem gemeinsamen Kaffee-Trinken.

Problematisch ist es, dass die psychiatrischen Stationen oft nicht vorbereitet sind auf die somatische Versorgung der sterbenden Patienten. "Den großen Pflegeaufwand sind wir nicht gewohnt", so Thauern. Oft sei es auch hilfreich, entsprechend ausgebildete Kolleginnen an der Seite zu haben, sagte die Pflegerin Dagmar Giesen, "unter anderem deshalb, weil den Kolleginnen das Delikt der Patienten total egal ist".

Außerdem rät Giesen, Patientenverfügungen aktuell zu halten und die Dokumentation sehr ernst zu nehmen. "Die Kripo will nach dem Sterben der Patienten oft die Akten sehen. Sie müssen sehr genau geführt sein."

"Straflust" der Gesellschaft hat zugenommen

Nach Ansicht von Birgit Weihrauch ist ein Sterben hinter Gittern abwendbar. Man könne unter Umständen die Strafe auf Bewährung aussetzen, über die Haftfähigkeit nachdenken oder auf den Gnadenweg setzen, um ein Sterben in Freiheit zu ermöglichen. Doch stehen dem Sterben "draußen" erhebliche Probleme entgegen. So seien die Straflust der Gesellschaft und ihr Sicherheitsbedürfnis gleichermaßen gestiegen.

"Man muss fragen, wie die Bewohner eines Hospizes reagieren, wenn im Nebenzimmer ein Schwerverbrecher liegt", sagt Weihrauch. Sie spricht sich dennoch dafür aus, alle rechtlichen Schritte für ein Sterben in Freiheit auszuschöpfen.

Wo das aber nicht gelingt, müssen sich Hospize, Vollzugsanstalten sowie Teams aus Ehrenamtlichen und Vollzugsbeamten der neuen Aufgabe stellen und individuelle Lösungen für die Betroffenen finden, fordert die Vorsitzende des Deutschen Palliativ- und Hospizverbandes. In Bremen hat man sich praktisch an die Arbeit gemacht: In der forensischen Psychiatrie werden jetzt behandlungsgerechte Bäder gebaut.