Krebstherapie

Marburger Partikeltherapie – viele Hoffnungen und ewiges Politikum

Seit 2015 werden mit der innovativen Technik Tumorpatienten behandelt. Der Start der Anlage war holprig, der Betrieb ist es in mancher Hinsicht auch. Waren die Erwartungen zu groß?

Veröffentlicht:

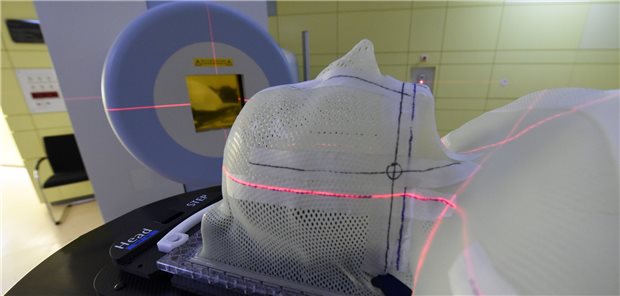

Ein Laserstrahl ist im Marburger Ionenstrahl-Therapiezentrum (MIT)) auf eine thermoplastische Maske gerichtet. 2015 wurde das MIT eröffnet – nun wird um seine Zukunft gebangt.

© Uwe Zucchi/picture alliance

Marburg. Mit der Marburger Partikeltherapie zur Tumorbehandlung waren große Hoffnungen verbunden. Mehr als 700 Patienten jährlich sollten hier einmal bestrahlt werden. Zuletzt waren es im Schnitt weniger als die Hälfte. Sieben Jahre nach dem Start der mehr als 100 Millionen Euro teuren Hightech-Anlage und mehr als 15 Jahre nach den ersten Planungen stellt sich erneut die Frage nach der Zukunft der innovativen Technik.

Das Marburger Ionenstrahl-Therapiezentrum (MIT) – so der offizielle Name – liegt auf dem Gelände der Uni-Klinik Marburg. Hier können Tumore mit Protonen oder Schwerionen punktgenau bestrahlt werden. 2020 und 2021 wurden nach Angaben der Betreiberin, der Rhön-Klinikum AG, jährlich im Schnitt etwas mehr als 300 Patienten behandelt. Zu wenig für einen wirtschaftlichen Betrieb der energiefressenden Strahlenkanone.

Kosten aktuell kaum kalkulierbar

Es gebe aber keine fixe Anzahl von Patienten, die behandelt werden müssten, um nicht mehr defizitär zu sein, erläutert eine Unternehmenssprecherin. „Zum einen gibt es unterschiedliche Bestrahlungsarten mit unterschiedlichen Vergütungen, zum anderen ist vor allem die Kostenseite aktuell nicht kalkulierbar – etwa wegen der explodierenden Energiepreise und nicht kalkulierbaren Kosten für Reparaturen und Ersatzteile.“

Nicht für alle Patienten ist die Partikeltherapie geeignet, wie Stephanie E. Combs sagt. Sie ist Radioonkologin und Universitätsprofessorin in München sowie Sprecherin der Deutschen Gesellschaft für Radioonkologie. Für Kinder könne sie von Vorteil sein. „Von den erwachsenen Tumorpatienten kann man ein Fünftel mit Protonen oder Schwerionen behandeln – muss man aber nicht.“ Es gebe nur bei sehr seltenen Tumorarten eine klare Empfehlung dafür.

Für etwa ein Fünftel der Tumorpatienten geeignet

Dennoch: „Ja, wir brauchen die Partikeltherapie. Da aber nur ein Fünftel der Patienten dafür infrage kommt, muss man gut überlegen, an welchem Standort sie Sinn macht, damit so eine Anlage wirtschaftlich betrieben werden kann“, sagt Combs. Wichtig seien auch Netzwerke, die eine Uni-Klinik in der Regel aber habe. Es sei daher nicht falsch, an Marburg als einen Partikeltherapie-Standort zu denken.

Die Partikeltherapie in der mittelhessischen Stadt ist nicht nur eine Hoffnungsträgerin für Patienten, sondern ein ewiges Politikum in Hessen. Das hat mit der nach wie vor umstrittenen Privatisierung des Uni-Klinikums Gießen und Marburg (UKGM) zu tun. Rhön, mittlerweile vom Krankenhauskonzern Asklepios übernommen, hatte sich 2006 beim Kauf des UKGM verpflichtet, die prestigeträchtige Technik anzubieten. Das Unternehmen stoppte dann aber aus Kostengründen das Projekt.

Kritiker sahen sich in ihrer Ablehnung der Privatisierung und der in ihren Augen viel zu teuren Technik bestätigt. Nach langem Streit mit dem Land ging schließlich das MIT im Herbst 2015 an den Start, federführend beim Betrieb war allerdings das Uni-Klinikum Heidelberg. Dort gibt es eine ähnliche Anlage. Nur drei Jahre später drohte der Betreibergesellschaft die Insolvenz und dem MIT das Aus. Ein Grund waren schon damals zu geringe Patientenzahlen. Wieder Ringen, dann die Lösung: Die Rhön-Klinikum AG wird alleinige Betreiberin.

Drohende Energieknappheit macht auch dem MIT zu schaffen

Seitdem war es ruhiger um die Partikeltherapie – bis sich vor kurzem Rhön-Vorstandschef Christian Höftberger zu aktuellen Problemen der Anlage in einem Interview der „Oberhessischen Presse“ äußerte: Er sprach von fehlenden Patienten und defizitärem Betrieb, der drohenden Energieknappheit im Herbst und Winter und einer schwieriger werdenden Ersatzteilversorgung. Man müsse „dem Ende der Anlage ins Auge sehen“.

Ein drohendes Aus? Die Opposition im Landtag reagierte prompt und empört. Höftberger betonte dann nochmals in einem eigenen Statement: „Es gibt keine Beschlüsse zur Schließung.“ Doch der Betrieb der Anlage sei in den vergangenen Jahren erschwert worden. Er verwies etwa darauf, dass der Hersteller die Weiterentwicklung der Technik eingestellt habe. „Niemand kann daher –unabhängig von der Frage der Finanzierung – eine unbefristete Garantie für den Fortbestand und den Weiterbetrieb dieser Anlage geben.“ Rhön habe, so Höftberger, alle mit dem Land getroffenen Vereinbarungen zur Partikeltherapie vollständig erfüllt. „Es besteht deshalb keine Betriebspflicht mehr“.

Für das Land Hessen ist dagegen klar: Bei der Privatisierung des UKGM sei mit Rhön vereinbart worden, dass die Anlage „nicht nur zu errichten, sondern auch zu betreiben ist“, heißt es aus dem Wissenschaftsministerium in Wiesbaden. Die Pflicht zum Betrieb sei nicht zeitlich befristet. Aktuell verhandeln Land und Rhön über die Zukunft – und finanzielle Ausstattung – des UKGM. Die Partikeltherapie könnte dabei ein Knackpunkt sein.

Rhön kann sich vorstellen, die Anlage abzugeben

Basis der Gespräche ist aus Sicht des Ministeriums eine Anfang des Jahres gemeinsam gefasste Absichtserklärung. Diese sehe vor, „dass die Sicherstellung der Fortsetzung des Betriebs des Partikeltherapiezentrums vereinbart werden soll“. Rhön kann sich vorstellen, die Anlage abzugeben: Man habe dem Land angeboten, so Höftberger, diese „für einen symbolischen Kaufpreis zu übernehmen und in eigener Regie weiter zu betreiben“. Diese Frage stelle sich derzeit für das Land nicht, winkt das Ministerium ab.

Waren die mit der Partikeltherapie verbundenen Hoffnungen zu groß? „Ich glaube“, sagt Prof. Combs, „dass man sich vor zehn oder 20 Jahren generell ein bisschen mehr erhofft und gedacht hat, dass viel mehr Patienten ganz klar für diese Technik infrage kommen“. Diese Rechnung „ist vielleicht nicht aufgegangen - das hat aber primär nichts mit dem Standort zu tun“. Der damalige „Hype“ um die Therapieform sei mittlerweile abgeflacht. „Man ist heute realistischer und man würde vielleicht heute so eine Investition - unabhängig vom Standort Marburg - anders bewerten als damals. Es ist immer eine Kosten-Nutzen-Abwägung.“ (dpa)