Vier ausgewählte Schicksale

Kieler Unimedizin erinnert an ihre Opfer der NS-Zeit

Anlässlich des Gedenkjahres 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland zeigt die Christian-Albrechts-Universität Schicksale von Ärzten auf, die während der Nazi-Diktatur fliehen mussten.

Veröffentlicht:

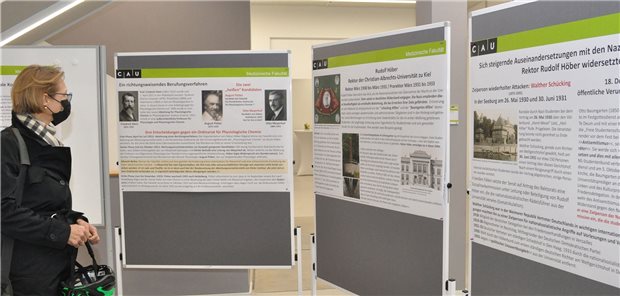

Ausstellung in Präsenz, aber auch digital, über ausgewählte Ärzte jüdischen Glaubens, die in Kiel gearbeitet haben und emigrieren mussten.

© Dirk Schnack

Kiel. Josephine Höber war eine bemerkenswerte Frau: Vor 111 Jahren ließ sie sich als Ärztin in Schleswig-Holstein nieder und eröffnete ihre eigene Praxis in Kiel. Später engagierte sie sich ehrenamtlich in einer Säuglings- und Fürsorgestelle zur Mütterberatung, für das Rote Kreuz und kämpfte gegen die im Ersten Weltkrieg miserable Lebensmittel-Versorgung der Bevölkerung. Auch politisch war Höber eine Pionierin: Bei der Kommunalwahl 1919 kandierte sie erfolgreich für die Kieler Ratsversammlung, in der sie sich für Frauenrechte einsetzte.

Emigration in die USA

Mit der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten musste Höber ihr Engagement einstellen, kurz darauf wanderte sie mit ihrem Mann, dem Forscher Professor Rudolf Höber, in die USA aus. Das protestantische Ehepaar hatte Eltern oder Elternteile mosaischen Glaubens.

Auch Rudolf Höber war in Kiel und darüber hinaus eine bekannte Größe seiner Zeit. Der Forscher war Direktor des Physiologischen Instituts und wurde 1930 Rektor der Kieler Christian-Albrechts-Universität. Viele der heutigen Erkenntnisse in der Physiologie wären ohne Höbers damalige Arbeit nicht denkbar. Wegen seiner nicht-arischen Abstammung versetzte man ihn 1933 in den einstweiligen Ruhestand.

Das Leben der Höbers und von zwei weiteren zwischenzeitlich in Kiel wirkenden Ärzten wird derzeit in einer kürzlich eröffneten Ausstellung der Medizinischen Fakultät der Kieler Hochschule beleuchtet. Es sind neben den Höbers der Nobelpreisträger Otto Meyerhof und Hugo Salomon.

DEGAM-Ausstellung „Das leere Sprechzimmer“

Medizin in der Nazi-Zeit – und die Lehren für heute

„ÄrzteTag“-Podcast

„Nie wieder dürfen unsere Sprechzimmer verschlossen sein!“

Anlass für die Ausstellung ist das Gedenkjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Kuratoren sind der frühere Dekan der Uni, Professor Michael Illert, und der Enkel der ausgewanderten Höbers, der in den USA lebende Francis Höber. Er berichtete zur Eröffnung, unter welchen Schwierigkeiten die zur Emigration schon erwachsenen Kinder seiner Großeltern zunächst noch in Deutschland lebten, bevor auch sie sich zur Emigration entschlossen. Die Aufnahme in den USA bezeichnete Höber in erster Linie als menschlichen Akt, verschwieg aber auch nicht das Eigeninteresse seiner heutigen Heimat an dem enormen Wissen, das viele hochrangige Wissenschaftler wie etwa sein Großvater mitbrachten.

Enormer Wissensverlust

Illert ging auf das Spannungsverhältnis zwischen den Auswanderern und den Menschen ein, die in Deutschland während und nach der NS-Zeit Verantwortung trugen. Dieses Spannungsverhältnis verhinderte eine Rückkehr Meyerhofs, der 1951 in Philadelphia starb – zwei Jahre vor Rudolf Höber, der ebenfalls in Philadelphia lebte und starb. Hugo Salomon, Ko-Erstentdecker des Helicobacter und Verfasser von Standardwerken der Ernährungsmedizin, war zwar nur rund zehn Jahre in Kiel, gilt aber ebenfalls als Beispiel für den enormen Verlust an Wissen, der mit der Emigration von Menschen jüdischen Glaubens einherging.

Entschuldigung des Dekans

Für Professor Joachim Thiery, Dekan der Medizinischen Fakultät in Kiel, stecken hinter den vier ausgewählten Schicksalen dieser Ausstellung Menschen mit einer „aufrechten, geraden Persönlichkeit“. Zur Eröffnung bat Thiery in seiner Eigenschaft als Dekan „um Vergebung für die Schuld, die die Kieler Medizin auf sich geladen hat“, als sie die vier teils nicht unterstützte, ihnen teils aktiv schadete. Mit der Ausstellung hofft er, dass die Fakultät dazu beitragen kann, antisemitisches Gedankengut gar nicht erst aufkommen zu lassen.

Eines hat die Arbeit an der Ausstellung schon erreicht: Der Enkel der Höbers hat sich noch eingehender als zuvor mit der Geschichte seiner Familie beschäftigt und ist in diesem Zuge vor einigen Jahren erstmals nach Deutschland gekommen – obwohl seine ins Ausland vertriebenen Eltern niemals zurückgeschaut hatten. „Sie fühlten, dass sie hier keine Zukunft hatten“, berichtete Höber. Sein Kommen wurde in Kiel nicht nur als versöhnliche Geste verstanden, sondern auch als Vorbild und Bereitschaft, die wechselvolle Geschichte gemeinsam aufzuarbeiten.