Ärztin im Flüchtlingslager

Hilfseinsatz in Lesbos, der nachhallt

Nach über acht Jahren in der Klinik brauchte Dr. Friederike Lutz einen Tapetenwechsel. Sie wollte aber als Ärztin helfen. Erste Station auf ihrer Reise: Lesbos.

Veröffentlicht:

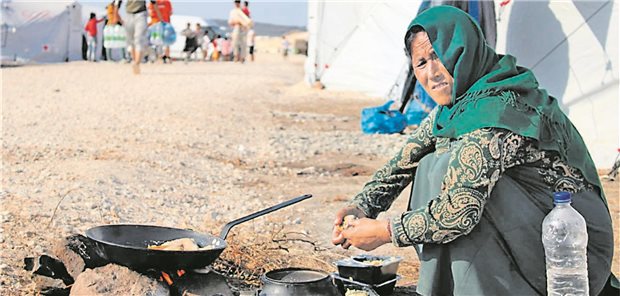

Eine Frau im Flüchtlingslager auf Lesbos bereitet Essen zu.

© HA

Zu Beginn der COVID-Pandemie im vergangenen Jahr zu kündigen, war verrückt. Aber: Nach der zweiten Facharztprüfung und achteinhalb Jahren deutschen Klinikalltags brauchte ich eine Pause. Ärztin sein wollte ich aber weiter. Ich wollte medizinische Hilfe leisten dort, wo es am nötigsten ist. Dass ich das dann mitten in Europa, auf Lesbos, tat und nicht in der „weiten Welt“ hat sicher auch mit COVID zu tun– aber auch mit dem Bewusstsein, dass humanitäre Hilfe (leider) mitten in Europa gebraucht wird. Die vier Monate dort haben mich geprägt und waren nicht weniger als lebensverändernd.

Lesbos ist zum Inbegriff geworden für die gescheiterte europäische Flüchtlingspolitik. Wie würde es sein, diese „Hölle“ real zu erleben?

Bei all der Misere, die ich zu Gesicht bekam, ist es wichtig, mit positiven Eindrücken zu beginnen. Nämlich mit der unglaublichen Würde, mit der die Menschen die Zustände ertragen. Es ist bewundernswert, wie sie trotz des Lebens in den feuchten Zelten, oft nur mit einer Stunde Strom am Tag und ohne fließendes oder warmes Wasser, das Beste aus der Situation machen.

Unglaubliche Würde der Menschen

Natürlich bröckelt diese Fassade. Wenn man genau hinhört, dann öffnet sich manche Tränenschleuse und damit verbunden ist der größte medizinische Mangel auf der Insel eine adäquate psychologischer/psychiatrische Versorgung. Alle (!) Menschen, die ich gesehen habe, waren durch die Ereignisse vor oder auf der Flucht traumatisiert. Vor der Ankunft waren sie überzeugt, dass Europa sie wie ein gelobtes Land vor weiterem Grauen beschützen wird. Umso zynischer, dass es ihnen nichts Besseres bietet. Was muss passieren, dass sich eine Mutter verzweifelt bei mir vorstellt, weil sie nicht mehr kann und ihre Kinder rot und blau schlägt?

Zur Erinnerung: Im September 2020 war das „alte“ Moria abgebrannt. Der Aufschrei nach dem Feuer war riesig. Das Aufatmen groß: Keiner war umgekommen. Aber die erneute Traumatisierung der Menschen durch den Brand blieb unbeachtet und wurde auch mir erst vor Ort klar. Wie ginge es uns selbst, mit über 10 .000 Menschen in Panik vor einem Feuer davonzulaufen, erneut alle Habseligkeiten zurückzulassen? Tagelang auf der Straße zu leben, gefangen zwischen Polizeiblockaden und ohne medizinische Versorgung? Natürlich gibt es für die massive Gewalt, die sich in diesen Tagen abspielte und ihre Täter trotz aller Traumata keine Entschuldigung. Durch die Polizei verhindert wurde sie aber nicht. Vor allem die zahlreichen Vergewaltigungen haben mich nachhaltig schockiert.

Die traurige Gewissheit: Das neue Camp stellt nur eine Fortsetzung der Kette von Traumatisierungen dar. Dennoch kann man mit einfacher medizinischer Versorgung Gutes bewirken. Nie habe ich in einem so hoch motivierten internationalen Team gearbeitet. Mit verschiedenen NGOs und Equipment der WHO hatten wir ein gemeinsames Ziel: alles in unserer (geringen) Macht stehendes zu tun, um zumindest eine Basisversorgung auf niedrigem Niveau zu gewährleisten.

Gemeinsam etwas bewirken

Hilflos wären wir dabei ohne die genauso motivierten drei griechischen Kollegen gewesen – als Bindeglied zum griechischen Gesundheitssystem. Ohne die unglaubliche Hilfe der Flüchtlinge selbst, zum einen als Dolmetscher, zum anderen als Organisatoren des täglichen Patientenchaos wären wir gescheitert. Genau diese gemeinsame Motivation zur positiven Veränderung ist doch das, was wir von Europa erhoffen!

Alltag: Die Schlange vor der Triage morgens ist lang. Hier wird entschieden, ob und wie schnell jemand behandelt werden muss. Oft warten die Menschen schon seit Stunden. Die Tickets reichen nie für alle, kleine Probleme werden daher direkt an der Triage gelöst. Bei COVID-Symptomen wird gegebenenfalls getestet. Gegen Ende der Schicht wird es tumultartig, denn viele müssen wir auf den nächsten Tag vertrösten.

Die Probleme der Patienten sind zunächst die, die man in einer allgemeinärztlichen Praxis erwarten würde. Allerdings sind die Krankheitsbilder geprägt durch die katastrophalen hygienischen Bedingungen: Läuse, Skabies und infizierte Wunden sind allgegenwärtig, auch ausgeprägte Harnwegs- und Atemwegsinfekte. Schmerzen haben alle Patienten, sei es, aufgrund einer Somatisierung oder auch einfach, weil man Gelenk- und Rückenschmerzen haben muss, wenn man auf kaltem Boden schläft.

Bei Atemwegsinfekten ergibt sich automatisch die Frage nach COVID. Schließlich war die Erkrankung, wenn auch indirekt, der Brandbeschleuniger für das alte Moria. Im vernachlässigten Isolationsbereich des Camps befanden sich im Oktober 2020 vielleicht maximal 30 (Kontakt-)Personen, zum Ende meiner Tätigkeit nur ein paar wenige. Todesfälle hat es in dieser Zeit nicht gegeben. In Korrelation zu der Zahl von 7000 Menschen (Januar 2021) und der nicht möglichen Hygiene ist das ungewöhnlich.

Wegducken vor Test auf COVID

Und auch wenn die Dunkelziffer sicher hoch ist: Zu Beginn vermeiden Menschen mit Atemwegsinfekten den medizinischen Bereich aus der Angst vor der Isolation und noch schlechterer Behandlung. Wenn entschieden wird, dass sie einen Test brauchen, laufen sie oft schreiend davon. Zuletzt entspannte sich diese Ablehnung. Testkapazitäten sind dank WHO und der Griechen genug vorhanden. Im März wurden etwa 500 Tests pro Woche nach dem Zufallsprinzip durchgeführt, keiner war positiv. So bizarr es ist: COVID scheint das geringste Problem im Camp zu sein – für die Flüchtlinge ein Segen.

Als überzeugte Europäerin macht es mich wütend , dass „mein“ Europa diese Menschen so behandelt. Darüber hinaus sind Pushbacks – also Zurückweisungen von Flüchtlingsbooten durch die Küstenwache, Fakt und keine Übertreibung. Nichtsdestotrotz machen sich täglich Menschen auf den Weg nach Europa, mehrmals die Woche landen Boote auf Lesbos. Das zeigt doch, wie menschenverachtend und ineffektiv die Abschreckungstaktik ist.

Aus sicherer Entfernung empören

Bizarr finde ich, wie punktuell, skandalisierend und medienwirksam die Zustände in den Lagern von der Politik aus sicherer Ferne angeprangert werden. Die Lage dort verstehen hieße aber, vor Ort zu sein. Für unsere Spitzenpolitiker würde das bedeuten: ein paar Tage im Camp mit zu leben. Im feuchten, kalten Zelt, quasi auf dem Boden, in Sardinenstellung zu schlafen. Die Skabies gäbe es gratis dazu. An der Spitze der EU steht doch eine Ärztin. Gerade sie sollte ihre Entscheidungen, so sehr diese vom Rest der Kommission und der EU abhängig sind, ethisch basiert treffen. Nur die Politik kann die Zustände substanziell ändern.

Dass wir im sicheren Europa geboren sind, ist reines Glück. Jeder von uns kann zum Flüchtling werden. Und genau so sollten wir die Flüchtlinge behandeln: wie wir uns selbst im Falle wünschen würden, behandelt zu werden. Respekt- und würdevoll und vor allem: menschlich.