Wider eine Medizin ohne Menschlichkeit

FRANKFURT/MAIN (Smi). Er gilt als berühmtester deutscher Arzt-Intellektuelle der Gegenwart und steht wie kein anderer Kollege für die Aufarbeitung jener Verbrechen, die Ärzte während der Nazi-Diktatur verübten: Vor 100 Jahren wurde der Arzt und Psychoanalytiker Alexander Mitscherlich geboren.

Veröffentlicht:

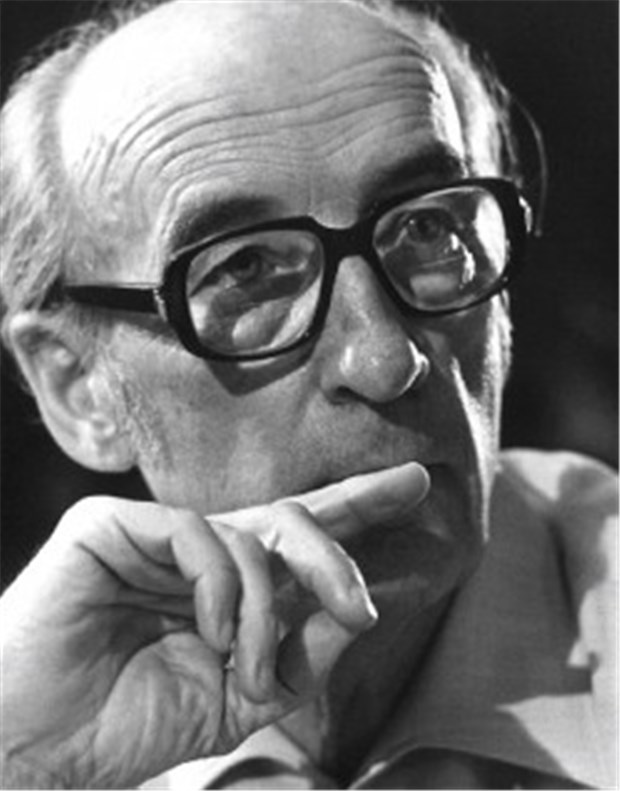

Steht wie kein anderer Arzt für eine kompromisslose Aufarbeitung der Verbrechen des Nazi-Regimes: Alexander Mitscherlich.

© Foto:dpa

Mitscherlich kam am 20. September 1908 in München zur Welt. Von 1928 bis 1932 studierte er in München Geschichte, Kunstgeschichte und Philosophie, brach das Studium jedoch ab, als sich der antisemitische Nachfolger seines Doktorvaters Paul Joachimsen weigerte, die Arbeiten seines gestorbenen jüdischen Vorgängers weiter zu betreuen. 1933 zog Mitscherlich nach Berlin.

Dort eröffnete er eine Buchhandlung, die von der SA 1935 geschlossen wurde. Da er in Berlin wegen seiner Arbeit für den Widerstand steckbrieflich gesucht wurde, emigrierte er in die Schweiz. In Zürich setzte er ein kurz zuvor begonnenes Medizinstudium fort, wurde aber 1937 auf einer Fahrt nach Deutschland von der Gestapo verhaftet und acht Monate inhaftiert.

Nach seiner Freilassung schloss Mitscherlich sein Studium in Heidelberg ab und promovierte bei Victor von Weizsäcker "Zur Wesensbestimmung der synästhetischen Wahrnehmung". Danach arbeitete er als Neurologe, habilitierte sich 1946 mit der Schrift "Vom Ursprung der Sucht" und übernahm in Heidelberg eine Professur für Somatische Medizin.

Als Beobachter und Sachverständiger erlebte Mitscherlich die Nürnberger Prozesse gegen die Nazi-Ärzte und verfasste eine Dokumentation, die ihn über Deutschland hinaus berühmt machte: "Wissenschaft (später Medizin) ohne Menschlichkeit". 1959 gründete er in Frankfurt am Main das Sigmund-Freud-Institut, das er bis 1976 leitete. Schwerpunkte seiner Arbeit waren die Aufarbeitung der deutschen Schuld.

Mit seiner dritten Frau Margarete Mitscherlich, die er 1952 heiratete, verfasste er sein wohl berühmtestes Werk: "Die Unfähigkeit zu trauern" (1967), das eine ganze Generation von Intellektuellen beeinflusst hat. Am 26. Juni 1982 ist Mitscherlich in Frankfurt gestorben.