Patienten mit Gallensteinen bleiben häufig beschwerdefrei

In Deutschland haben etwa 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung Gallensteine. Die Steine können ganz unterschiedlich zusammengesetzt sein: In den westlichen Ländern sind sie zu über 90 Prozent cholesterinreich. Cholesterinsteine bilden sich, wenn die Galle mit Cholesterin übersättigt und die Gallenblase hypomotil ist. Der größte Risikofaktor ist eine hochkalorische, kohlenhydratreiche und ballaststoffarme Ernährung, so Professor Frank Lammert vom Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg. Außerdem gibt es noch schwarze und braune Pigmentsteine, berichtet der Gastroenterologe in seiner CME-Fortbildungseinheit "Steinbruch in der Gallenblase". Die schwarzen Steine entstehen, wenn die Bilirubinkonzentration in der Galle erhöht ist. Die braunen Steine dagegen bilden sich in den Gallenwegen, meist bei erhöhter Stase und bakterieller Besiedlung der Gallengänge, aber auch bei Parasiteninfektionen und wenn Nahtmaterial im Gallengang vorliegt.

Bei der Cholezystolithiasis verursachen die meisten Gallensteine keine oder nur geringe Beschwerden. Nur etwa ein Viertel der Betroffenen haben Symptome wie

- unspezifische Oberbauchbeschwerden und

- Gallenkoliken.

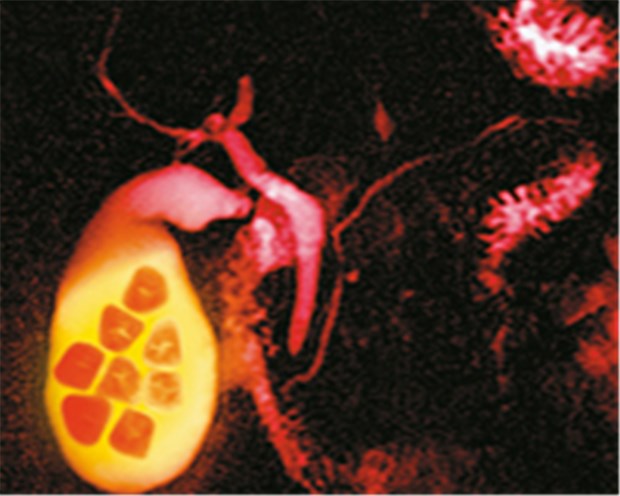

Farbiges MRI von Gallensteinen in der Gallenblase. In westlichen Ländern sind die Gallensteine zu über 90 Prozent cholesterinreich. © Simon Fraser / Science Photo Library

© Simon Fraser / Science Photo Library

Die unspezifischen Oberbauchbeschwerden ähneln dem Reizdarmsyndrom. Außer über Blähungen, Druck- und Völlegefühl klagen die Patienten häufig darüber, dass sie bestimmte Speisen nicht vertragen. Hierzu zählen vor allem fette und gebratene Mahlzeiten, Kaffee und kalte Getränke.

Eine Gallenkolik, in der Regel ausgelöst durch einen transienten Steinverschluss des Ductus cysticus, äußert sich meist durch ausgeprägte Schmerzattacken im Epigastrium oder rechten Oberbauch, die länger als 15 Minuten anhalten. Oft strahlen die Schmerzen in den Rücken oder in die rechte Schulter aus.

Bei der Choledocholithiasis haben weniger als die Hälfte der Betroffenen Beschwerden. Treten doch Schmerzen auf, sind es typischerweise kolikartige, meist epigastrische Schmerzen durch eine Steinokklusion im Bereich des distalen Gallengangs oder der Papille. Die Koliken durch Gallengangssteine rezidivieren vermutlich bei mehr als der Hälfte der Patienten. Bei etwa einem Viertel von ihnen treten Komplikationen auf.

Die Therapie richtet sich nach der klinischen Situation. Bei unkomplizierter symptomatischer Cholezystolithiasis und akuter Cholezystitis ist die laparoskopische Cholezystektomie die Therapie der Wahl. Bei gleichzeitiger Choledocholithiasis wird ein therapeutisches Splitting mit präoperativer endoskopischer Steinextraktion empfohlen. Bei akuter Cholezystitis oder Cholangitis ist eine Antibiotikatherapie indiziert.

Präventiv wirken Ernährungsumstellung, Gewichtsreduktion und körperliche Aktivität. Bei rascher Gewichtsreduktion (> 1,5 kg / Woche) hat sich die prophylaktische Gabe von Ursodeoxycholsäure (UDCA) bewährt. Die Dosis sollte mindestens 500 mg / Tag betragen. UDCA ist eine physiologische Gallensäure, die etwa 10 Prozent des Gallensäurepools ausmacht. Sie vermindert die biliäre Cholesterinsekretion, erhöht die Löslichkeit von Cholesterin und reduziert die intestinale Cholesterinresorption. (otc)

Zu dem Modul "Steinbruch in der Gallenblase"