Herzrhythmusstörungen

Elektrofischkatheter optimiert die Ablationstherapie

Mit dem Elektrofischkatheter lassen sich defekte Herzmuskelzellen bei Herzrhythmusstörungen besser aufspüren. Und die Bewegung des Herzens kann 1:1 während der Behandlung nachempfunden werden, um den Katheter an die richtige Stelle zu bringen und dort für einen optimalen Antreffpunkt beim Veröden zu sorgen.

Veröffentlicht:

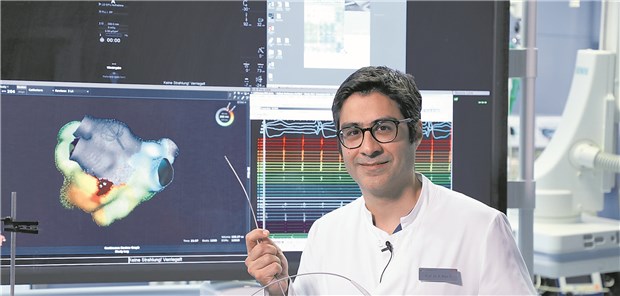

Dank des neuen Elektrofischkatheters ist es Professor Reza Wakili (im Bild) und seinem Team an der Universitätsmedizin Essen möglich, die elektrischen Eigenschaften des Herzgewebes genau zu untersuchen. Die Farbkodierung im Hintergrund bildet die zeitliche Aktivierung der elektrischen Herzerregung ab. Der rote Bereich markiert den Beginn und repräsentiert im vorliegenden Fall den Ursprungsort der Herzrhythmusstörung an der Rückwand des Herzens. Über den orangenen, gelben, grünen bis hin zum blauen Bereich verläuft der elektrische Impuls über den Herzmuskel in zeitlicher Abfolge als kreisende Erregung. Der rechte Bildschirm zeigt das EKG und die farbigen Ableitungen, das sogenannte intrakardiale EKG mit der laufenden Herzrhythmusstörung.

© Universitätsklinikum Essen

ESSEN.Obwohl die Sterblichkeit nach einem Herzinfarkt in den vergangenen 20 Jahren zurückgegangen ist, führen Herz-Kreislauf-Erkrankungen die Liste der häufigsten Todesursachen in Deutschland weiter an. Fast 30.000 Menschen mit Herzrhythmusstörungen sterben jährlich an den Folgen der Krankheit, so der Deutsche Herzbericht 2017.

Schätzungen gehen davon aus, dass sich die Patientenzahlen bei Herzrhythmusstörungen in den kommenden 50 Jahren voraussichtlich verdoppeln.

Der Grund: die steigende Lebenserwartung. Technische Innovationen wie der neue Elektrofischkatheter werden daher bei der Therapie von Herzrhythmusstörungen immer wichtiger, teilt die Universitätsklinik Essen mit.

Elefantenrüsselfisch als Vorbild

An der Entwicklung des Elektrofischkatheters habe die Klinik für Kardiologie und Angiologie am Westdeutschen Herz- und Gefäßzentrum der Universitätsmedizin Essen mitgearbeitet.

Oberarzt und Bereichsleiter der Rhythmologie, Professor Reza Wakili, der die Ingenieure der Firma Boston Scientific von der ersten Idee über die Einführung des Prototyps bis zum aktuellen System eng begleitete, habe als erster Arzt in Deutschland die neue Technik eingesetzt.

Schon wenige defekte Herzmuskelzellen können das Herz aus dem Takt geraten lassen. Bei vielen Krankheitsbildern sei ein minimalinvasives Katheterablationsverfahren mittlerweile als besonders schonende Therapie etabliert, erinnert die Uniklinik in ihrer Mitteilung.

Der zusätzliche Einsatz des Elektrofischkatheters verspreche klare Vorteile für die Patienten. „Die Technik des neuen Katheters nimmt sich den Elefantenrüsselfisch aus der Natur zum Vorbild. Das auf dem afrikanischen Kontinent anzutreffende, nachtaktive Tier orientiert sich im dunklen Wasser mit Hilfe elektrischer Ströme. Diese bilden die präzise Unterwasserwelt ab“, wird Wakili zitiert.

Elektrisches Feld erzeugt

Der Elektrofischkatheter macht sich dieses Prinzip zunutze. Um die Spitze herum erzeugen Elektroden ein elektrisches Feld. „In der Praxis erinnert das an ein Radarsystem oder eine Einparkhilfe – nur eben innerhalb des Herzens, um defekte Herzmuskelzellen aufzuspüren und zu veröden“, so Wakili in der Mitteilung.

2015 hatten zwei US-Ingenieure die Technik auf der Suche nach einer neuen Umfeld-Diagnostik angestoßen. Bereits knapp drei Jahre später wurde der Elektrofischkatheter in Europa zugelassen.

Aktuell wird das System vor allem bei der Ablation des Vorhofflimmerns und bei ventrikulären Extrasystolen eingesetzt. Darüber hinaus kommt das Sicherheitsfeature des Elektrofischkatheters besonders bei der Therapie der AV-Knoten-Reentrytachykardie zum Tragen, berichtet die Uniklinik Essen in ihrer Mitteilung.

Denn anhand der elektrischen Feldlinien lasse sich die Distanz zu Hindernissen und den Herzwänden genau bestimmen. So stelle die Technik während der Behandlung – zum Beispiel beim 3D-Mapping – auch Blut, Hohlräume und Gewebe visuell dar.

Hier setze der Elektrofischkatheter an einem Problem an, was bei Ablationen immer wieder Schwierigkeiten bereitete, so Wakili: „Die dreidimensionale Rekonstruktion der Herzhöhle konnte zwar die Innenwände der Kammern abbilden. Doch die Dicke des Herzmuskels ließ sich damit nicht bestimmen.“

Dank der neuen Technik kann jetzt auch die Bewegung des Herzens 1:1 bei der Therapie nachempfunden werden, um den Katheter an die richtige Stelle zu bringen und dort für einen optimalen Antreffpunkt beim Veröden zu sorgen.

Elektrischer Widerstand der Muskelzellen

Da die Muskelzellen im Vergleich zu Flüssigkeiten einen hohen elektrischen Widerstand haben, lässt sich abschätzen, ob der Katheter komplett von Gewebe umgeben ist und wie fest die Spitze das Verödungsinstrument bereits auf das Areal drückt. Hierbei bestand in der Vergangenheit die größte Gefahr, die Herzwand bei zu viel Krafteinsatz zu perforieren.

„Gleichzeitig werden die elektrischen Eigenschaften des umliegenden Gewebes durch das neue Verfahren bestimmt. Vitale Zellen haben einen hohen Flüssigkeitsanteil und eine entsprechende Leitungsfähigkeit. Bei krankem oder geschädigtem Gewebe zeigt sich dagegen ein Unterschied in den Impedanzen“, wird Wakili zitiert. Erkrankte Areale lassen sich so besser als bisher aufspüren.

Auf Interesse stößt die Technik des Elektrofischkatheters daher auch in der Onkologie und der Urologie, wie die Uniklinik Essen berichtet. Hier werde bei Eingriffen ebenfalls ein hochpräzises Feedback über Nähe, Gewebstiefe und Eigenschaften der Zellen benötigt.

Wakili: „Erste Planungen laufen bereits für den Einsatz bei Tumorablationen oder auch für Eingriffe innerhalb der Blase, um effizientere Behandlungen zu ermöglichen. Das senkt potentiell die Kosten für Mehrfacheingriffe und minimiert damit die Belastung für betroffene Patienten.“ (eb/ikr)