Sperma

Amyloid hilft HIV

Eiweißbruchstücke in Samenzellen könnten die Übertragung von HIV bei Sexualkontakten begünstigen. Nun sollen sie quantifiziert sowie ihre Struktur und Funktion aufgeklärt werden. Das Ziel besteht darin, ein Mikrobizid zu entwickeln.

Veröffentlicht:

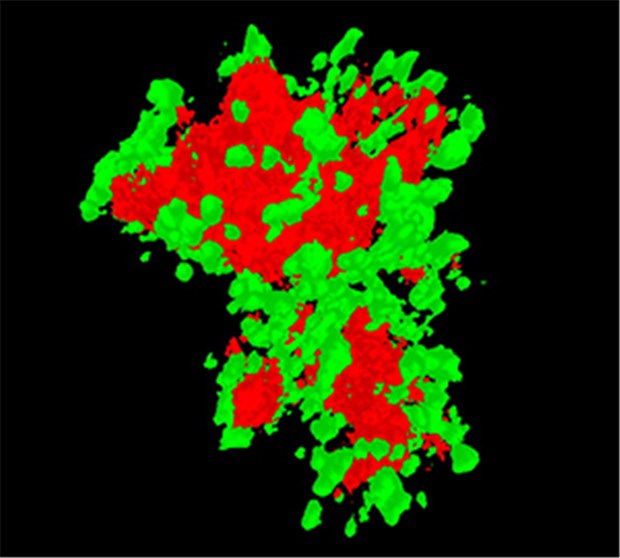

Die Viren (grün) kleben an Samenzellen (rot).

© Institut für Molekulare Virologie, Uni Ulm

ULM. Ulmer Aids-Forschern ist es erstmals gelungen, Amyloidfibrillen in menschlichen Spermaproben tatsächlich nachzuweisen (Nature Communications 2014; 5: 3508).

Diese stäbchenartigen Eiweißbruchstücke begünstigen die sexuelle Übertragung des Aids-Erregers offenbar erheblich. Wenn es gelingt, das Zusammenspiel von Fibrillen und Virenpartikeln zu stören, könnte die Übertragungsrate von HIV verringert werden, heißt es in einer Mitteilung der Universität Ulm.

Rund 35,3 Millionen Menschen weltweit lebten nach den Angaben von UNAIDS 2012 mit dem Humanen Immundefizienz Virus (HIV) und etwa genauso viele HIV-Infizierte sind bereits an Aids gestorben.

Möglicherweise haben Eiweißbruchstücke, die stäbchenartige Amyloidfibrillen im menschlichen Sperma ausbilden, wesentlich zur Verbreitung der Immunschwächekrankheit über Sexualkontakte beigetragen.

Die Ulmer Professoren Frank Kirchhoff und Jan Münch haben die als Semen-Enhancer of Virus Infection (SEVI) bezeichneten Fibrillen vor rund sieben Jahren nicht nur entdeckt, sondern auch ihre Funktion als HIV-Verstärker nachgewiesen: Die klebrigen Stäbchen binden Partikel des Aids-Erregers und erleichtern ihre Anheftung an Zielzellen.

Diese Erkenntnisse hatten die Virologen eher zufällig anhand künstlich hergestellter Peptide aus Samenflüssigkeit erlangt - eigentlich suchten sie nach HIV-Hemmstoffen.

Dank einer aufwändigen Methode wiesen sie nun erstmals Amyloidfibrillen in natürlichem menschlichen Sperma von gesunden und HIV-infizierten Personen nach. "Wenn es gelingt, die Interaktion von Fibrillen und Virenpartikeln zu stoppen, könnte die sexuelle Übertragung des Aids-Erregers unterbunden werden", schreiben sie.

Auch bei anderen STD relevant?

Schließlich seien in Gegenwart von SEVI nur einige wenige Erreger nötig, um eine Zelle zu infizieren. Ohne die Fibrillen seien es 1000-fach mehr Virenpartikel.

"Bisher wurden nahezu alle Fibrillen im menschlichen Körper mit Krankheiten wie Alzheimer, Parkinson, Diabetes oder systemischen Amyloidosen in Verbindung gebracht. Jetzt konnten wir zeigen, dass derartige Stäbchen sowohl in Spermaproben von gesunden Personen als auch von HIV-Infizierten Männern vorkommen", so die Autoren in der Mitteilung.

Die physiologische Funktion der Fibrillen und ihre Zusammensetzung sind jedoch noch nicht geklärt. "Sie könnten eine Rolle bei der Reproduktion spielen und zum Beispiel die Bewegung von Spermien steuern", vermutet Münch.

Ein genaueres Verständnis sei auch für die mögliche Entwicklung eines Mikrobizids wichtig, das die schädliche Wirkung der Fibrillen unterbinden und so das Risiko einer sexuellen Übertragung reduzieren könnte. Ein solches Präparat hilft vielleicht eines Tages Frauen in Entwicklungsländern, sich gegen Infektionen zu schützen.

Womöglich spielen die in Ulm entdeckten Klebestäbchen im Sperma auch eine Rolle bei anderen sexuell übertragbaren Krankheiten. Die aktuelle Studie gibt also Antworten und wirft gleichzeitig Fragen auf.

Die Anzahl der Amyloidfibrillen in den Spermaproben weicht beispielsweise stark voneinander ab. Sind also Männer mit vielen "Stäbchen" besonders effektive Überträger von HIV?

In weiteren Versuchen wollen die renommierten Aids-Forscher aus Ulm gemeinsam mit Doktoranden der Internationalen Graduiertenschule für Molekulare Medizin neue Methoden zur Quantifizierung der Fibrillen entwickeln sowie ihre Struktur und Funktion klären. (eb)