Herzinsuffizienz

Was tun, wenn auch die Niere schwächelt?

Viele Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz sind auch chronisch nierenkrank. Empfehlungen zum Management solcher Komorbiditäten gibt die aktualisierte NVL „Chronische Herzinsuffizienz“.

Veröffentlicht:

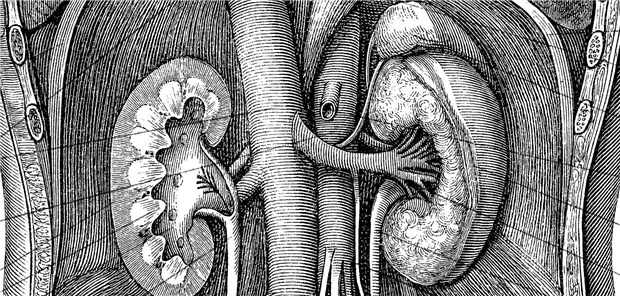

Auch die Nieren im Blick behalten – heißt es in der aktualisierten NVL zur Herzinsuffizienz.

© H.-D. Falkenstein / imageBROKER / picture alliance

Berlin. Die Nationale Versorgungs-Leitlinie (NVL) „Chronische Herzinsuffizienz“ ist überarbeitet worden. Kern der neuen Version ist der „individuelle Behandlungsansatz“. Ärzte sollten demnach Begleiterkrankungen, psychosoziale Aspekte und die Wünsche der Patienten bei Therapieentscheidungen mit berücksichtigen.

„Bei Ko- und Multimorbidität kann es für manche Patienten wichtiger sein, belastende Symptome zu bekämpfen und auf eine potenziell lebensverlängernde Therapie zu verzichten“, schreiben die Leitlinienautoren. Daraus ergebe sich für Ärzte die vorrangige Verpflichtung, die individuellen Therapieziele und Prioritäten der Patienten zu klären.

Praktische Empfehlungen gibt die NVL etwa für die Betreuung von Patienten mit Herzinsuffizienz und einer Nierenerkrankung. Eine Niereninsuffizienz, so die Leitlinien-Autoren, gehöre wie Diabetes mellitus oder COPD zu den Komorbiditäten mit starkem Einfluss auf die Mortalität. Eine chronische Nierenfunktionsstörung sei einer der stärksten Prädiktoren für eine erhöhte Mortalität bei Herzinsuffizienz.

Zu wenig Kontrollen

Eine „besondere Versorgungsrelevanz“ legen die Autoren auf die engmaschige Prüfung von Elektrolythaushalt und Nierenfunktion bei diesen Patienten. Daran sollten sich die Indikation und Dosierung der Medikation orientieren.

Aus ihrer Erfahrung fänden solche Kontrollen in der Praxis zu selten statt, obwohl schwerwiegende und lebensbedrohliche Komplikationen drohten. Kontrollen werden empfohlen: vor Therapiestart und bei jeder Therapieänderung; 1-2 Wochen nach jeder Dosissteigerung; nach 3 Monaten und danach mindestens 6-monatlich.

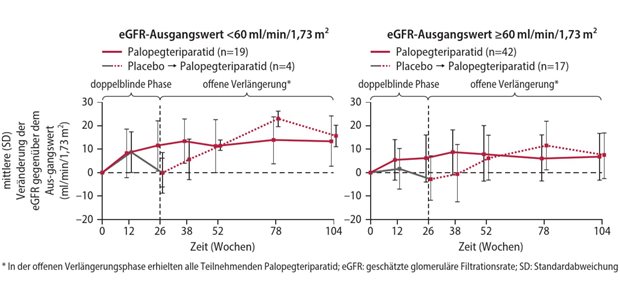

Für die Bestimmung der Nierenfunktion sollte nicht nur Serum-Kreatinin gemessen werden, sondern auch die glomeruläre Filtrationsrate geschätzt werden (eGFR) – vorzugsweise mit der CKD-EPIKrea-Formel.

Als Hintergrund für die Empfehlung nennen die Autoren, dass besonders bei älteren oder kachektischen Patienten mit geringer Muskelmasse auch bei bereits deutlich eingeschränkter Nierenfunktion der Serum-Kreatininwert noch (hoch-)normal sein kann. In Grenzfällen sollte die eGFR zusätzlich mittels CKD-EPI unter Bestimmung des Cystatin C ermittelt werden.

Bei einer eGFR ≥ 30 ml/min/1,73 m2 empfehlen die Autoren die gleiche medikamentöse Therapie wie bei nierengesunden Patienten. Zur Begründung verweisen sie auf Daten aus Subgruppenanalysen zahlreicher großer randomisierter kontrollierter Studien für Patienten mit mäßiger Niereninsuffizienz (eGFR 30-60 ml/min/1,73 m2).

Die Evidenzlage deute darauf hin, dass RAAS-Hemmer häufig initial die Nierenfunktion verschlechtern und das Risiko für Hyperkaliämien erhöhen können, aber dennoch Prognose und Symptome günstig beeinflussen.

Nutzen größer als Risiko

Auch bei einer eGFR <30 ml/ min/1,73 m2 sollte die gleiche Medikation wie bei Nierengesunden empfohlen werden – „unter Berücksichtigung klinischer Gesichtspunkte“, „sofern keine Kontraindikationen vorliegen“, heißt es in der Leitlinie.

Für Patienten mit schwerer Niereninsuffizienz gebe es kaum Daten aus großen kontrollierten Studien. Die Leitliniengruppe schätzt das Nutzen-Risiko-Verhältnis (prognoseverbessernde Effekte versus verschlechterte Nierenfunktion) jedoch als positiv ein.

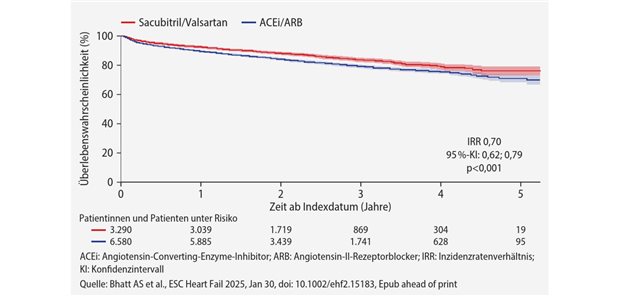

Sie empfiehlt daher auch bei schwerer Niereninsuffizienz die medikamentöse Basistherapie mit ACE-Hemmern oder ARB (Angiotensin-Rezeptor-Blocker), Betarezeptorenblockern und MRA (Mineralokortikoidrezeptorantagonisten).

Wichtig sei dabei jedoch, in Absprache mit dem Nephrologen Titration und Dosierung der Medikamente anzupassen sowie Elektrolythaushalt und Nierenfunktion besonders engmaschig zu kontrollieren.

Lesen Sie auch den Kommentar zur Versorgungsleitlinie Herzinsuffizienz: Eine Botschaft für die Praxis