Ehrung für Evolutionsforscher

Medizin-Nobelpreis für Erkenntnisse zur menschlichen Evolution

Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an den in Leipzig forschenden Schweden Professor Svante Pääbo. Die Nobelversammlung zeichnet ihn „für seine Entdeckungen über die Genome ausgestorbener Homininen und die menschliche Evolution“ aus.

Veröffentlicht: | aktualisiert:

Den diesjährigen Medizin-Nobelpreis erhält Professor Svante Pääbo für seine Erkenntnisse zur menschlichen Evolution.

© Christian Charisius / dpa

Stockholm. Er sequenzierte als erster das Genom des Neandertalers und entdeckte den Denisova-Menschen: Für seine Forschung zur Evolution des Menschen und zu dessen ausgestorbenen Verwandten erhält der in Leipzig arbeitende schwedische Evolutionsforscher Professor Svante Pääbo den Nobelpreis für Medizin oder Physiologie. Das teilte das Karolinska-Institut am Montag in Stockholm mit.

Pääbo ist Direktor am Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie (MPI-EVA). Zu seinen wesentlichen Forschungsergebnissen gehört die Erkenntnis, dass Erbgut-Spuren des Neandertalers noch heute in der DNA des Menschen zu finden sind – die beiden Arten hatten sich in ihrer gemeinsamen Zeit auf der Erde untereinander vermehrt.

„Die Frage, woher wir kommen und was uns einzigartig macht, beschäftigt die Menschheit von alters her“, schreibt das Nobelkomitee in seiner Begründung für die Vergabe. Pääbos Arbeiten zur Aufdeckung genetischer Unterschiede, die alle lebenden Menschen von den ausgestorbenen Hominiden unterscheiden, bilden nach Ansicht des Komitees die Grundlage für die Beantwortung dieser Fragen.

Sequenzierung des Neandertaler-Genoms

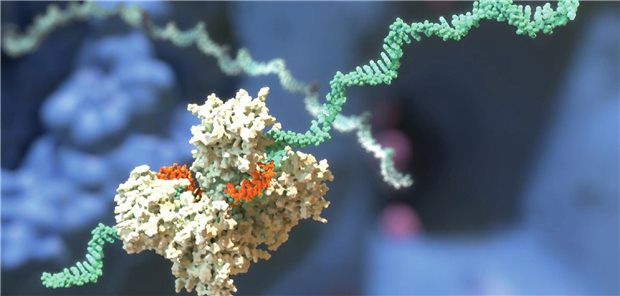

Dem Paläogenetiker gelang es, Erbgut des Neandertalers aus alten Knochenfragmenten zu isolieren und zu analysieren. 2010 stellte er eine erste Version des Neandertaler-Genoms vor. Vergleiche mit dem Erbgut des modernen Menschen zeigten unter anderem, dass bei Menschen mit europäischer oder asiatischer Herkunft etwa 1 bis 4 Prozent des Genoms auf den Neandertaler zurückgehen. Homo sapiens und Homo neandertalensis mussten also Kinder miteinander gezeugt haben.

Zur Person

Professor Svante Pääbo, geboren 1955 in Schweden, forschte ab 1990 an der Universität München, seit 1997 arbeitet er am neu gegründeten Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig.

Pääbo gilt als Begründer der Disziplin Paläogenetik und hat zahlreiche Preise gewonnen, etwa den Breakthrough Prize in Life Science, den Körber-Preis für die Europäische Wissenschaft und den Japan-Preis.

Pääbo folgt mit der Auszeichnung seinem Vater, dem Biochemiker Sune Bergström, der 1982 zusammen mit zwei Kollegen den Medizin-Nobelpreis für „Entdeckungen in Bezug auf Prostaglandine und verwandte biologisch aktive Substanzen" erhalten hatte.

Ein weiterer Meilenstein seiner Karriere war die Entdeckung des sogenannten Denisova-Menschen. 2008 war ein kleines, 40 000 Jahre altes Fingerknochenfragment in der Denisova-Höhle in Sibirien gefunden worden. Untersuchungen zeigten, dass sich die DNA-Sequenz des Menschen von der des Neandertalers und des modernen Menschen unterschied – eine weitere Frühmenschen-Art war entdeckt. Auch Spuren vom Erbgut des Denisova-Menschen finden sich im Erbgut des modernen Menschen. Zuerst sei dies bei Menschen aus Melanesien und anderen Teilen Südost-Asiens erkannt worden, wie das Nobelkomitee schreibt.

Die Erbgut-Spuren unserer ausgestorbenen Verwandten beeinflussen bis heute die Gesundheit des Menschen. So gebe es etwa Neandertaler-Gene, die auf die Immunantwort bei verschiedenen Infektionen wirkten, so das Nobelkomitee.

Julius und Patapoutian geehrt

Medizin-Nobelpreis für Thermorezeption und Tastsinn

Die bedeutendste Auszeichnung für Mediziner ist in diesem Jahr mit zehn Millionen schwedischen Kronen (rund 920.000 Euro) dotiert. Seit 1901 haben 224 Menschen den Medizin-Nobelpreis erhalten, darunter 12 Frauen. Der erste ging an den deutschen Bakteriologen Emil Adolf von Behring für die Entdeckung einer Therapie gegen Diphtherie. 1995 erhielt als erste und bislang einzige deutsche Frau Christiane Nüsslein-Volhard diese Auszeichnung.

Im vergangenen Jahr bekamen David Julius (USA) und der im Libanon geborene Forscher Ardem Patapoutian den Preis. Die beiden haben Zellrezeptoren entdeckt, über die Menschen Temperaturen und Berührungen wahrnehmen. (dpa)