Mit Mesalazin kommen Colitis-Kranke meist gut hin

Aggressive Therapien bei Colitis ulcerosa und M. Crohn - das ist vor allem in Kliniken ein Thema.

Veröffentlicht:FREIBURG. Nur eine Minderheit der Patienten mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen benötigt teure systemische Therapien. Die große Mehrheit der Patienten kann mit Standardtherapien wie Mesalazin und topischen Kortikoiden gut eingestellt und dauerhaft geführt werden.

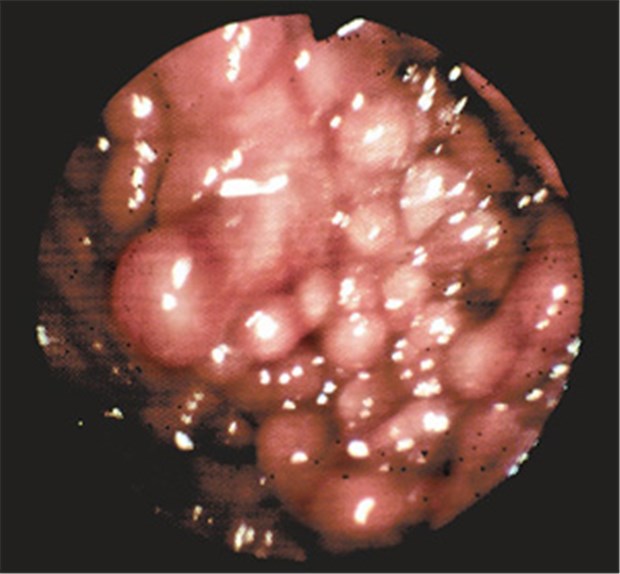

Koloskopisches Bild der Darmschleimhaut mit Pseudopolypen bei Colitis ulcerosa.

© Falk Foundation

Darauf hat Professor Jürgen Schölmerich, Ärztlicher Direktor der Universitätsklinik Frankfurt am Main, hingewiesen: "Gerade an Universitätskliniken sehen wir vor allem schwerer erkrankte Patienten und reden deswegen gerne über aggressive Therapien. Für die meisten Patienten ist das überhaupt nicht relevant."

Bei der IV. Falk Gastro-Konferenz in Freiburg zitierte Schölmerich Daten der IBSEN-Kohorte, wonach 59 Prozent der Patienten mit Colitis ulcerosa nach einem erfolgreich therapierten ersten Schub jahrelang praktisch keine Krankheitsaktivität haben. Weitere 31 Prozent haben einzelne Schübe im Abstand von mehreren Jahren.

"Die große Mehrheit dieser Patienten nimmt 5-ASA-Präparate ein und kommt damit wunderbar klar", sagte Schölmerich. Systemische Steroide seien die Ausnahme. In der IBSEN-Kohorte nahmen im ersten Fünf-Jahresintervall 41 Prozent und im zweiten Fünf-Jahresintervall nur noch 22 Prozent der Patienten zu irgendeinem Zeitpunkt systemische Steroide ein. "Bei Präparaten wie Azathioprin und den TNF-alfa-Blockern bewegen wir uns im einstelligen Prozentbereich", sagte Schölmerich.

Auch das Risiko für kolorektale Karzinome bei Patienten mit Colitis ulcerosa werde im Allgemeinen eher über- als unterschätzt, sagte Schölmerich. "Ein erhöhtes Risiko haben vor allem Patienten mit chronisch aktiver Erkrankung und nicht so sehr die Patienten, die auf eine Remissionsinduktion gut ansprechen."

Der Experte wies auch darauf hin, dass die Zahl der Infektionen mit opportunistischen Keimen bei Patienten, die an Universitätskliniken behandelt werden, zunehme. Vor allem die Cytomegalie und Clostridium difficile-Infektionen seien hier zu nennen, wobei Patienten mit Colitis ulcerosa stärker betroffen sind als Patienten mit Morbus Crohn. "Es ist deswegen unbedingt ratsam, vor dem Beginn einer immunsuppressiven Therapie Infektionen mit diesen Erregern auszuschließen", so Schölmerich.