Colitis ulcerosa

Neue hochdosierte Mesalazin-Tablette für die tägliche Einmalgabe

Seit Kurzem ist mit Asacol® 1600 mg eine neue hochdosierte Mesalazin-Tablette zur einmal täglichen Behandlung bei Colitis ulcerosa verfügbar, welche die Therapietreue erleichtern kann.

Veröffentlicht:Wiesbaden. Selbst bei Colitis ulcerosa gibt es Compliance-Probleme. Wenn die Beschwerden nachlassen, nehmen manche Patienten ihre Medikamente nicht mehr zuverlässig ein, oft aus Vergesslichkeit. Dadurch steigt die Rezidiv-Gefahr deutlich, erläuterte Professor Axel Dignaß bei der 74. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) in Wiesbaden.

70 Prozent der Patienten mit Colitis ulcerosa präferieren eine tägliche Einmalgabe, 67 Prozent bevorzugen Tabletten, ergänzte der Gastroenterologe vom Agaplesion Markus Krankenhaus in Frankfurt am Main bei der vom Unternehmen Tillotts Pharma unterstützten Veranstaltung.

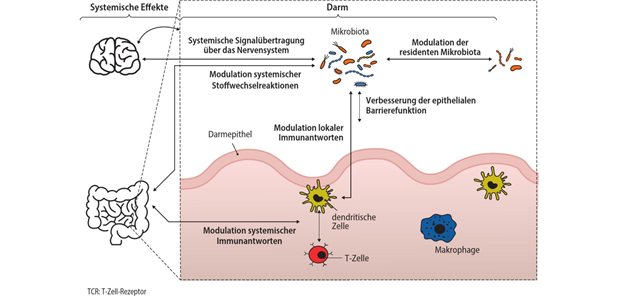

Nun steht eine solche Therapieoption zur Verfügung. In der neuen Mesalazin-Tablette (Asacol®) steckt die Retard-Technologie Opticore™ (OPTImized COlonic RElease). Die Technologie gewährleistet aufgrund einer innovativen Beschichtung eine pH-unabhängige Freisetzung im gesamten Dickdarm.

Nicht unterlegen in Studie

In der Zulassungsstudie, an der 817 Patienten mit leichter bis mittelschwerer Colitis ulcerosa teilnahmen, hat sich Asacol® (1 x 2 Tabletten, 3,2 g / d Mesalazin) einem niedrig dosierten Mesalazin-Präparat (2 x 4 Tabletten à 400 mg) in der Remissionsinduktion als nicht unterlegen gezeigt: 22,4 Prozent beziehungsweise 24,6 Prozent der Patienten erreichten den primären Endpunkt einer klinischen und endoskopischen Remission nach acht Wochen, berichtete Professor Stefan Schreiber von der Universitätsklinik für Innere Medizin I in Kiel.

Die Studie untersuchte zudem Wege, wie es nach acht Wochen weitergehen kann. Bei Patienten in Remission wurde die Dosis auf 1 x 1600 mg / d halbiert. Nach 38 Wochen zeigten 94 Prozent eine klinische Response und 70 Prozent weiterhin eine Remission, erläuterte Schreiber.

Bei Patienten mit Response wurde die Dosis von 2 x 1600 mg / d beibehalten. Nach 38 Wochen sprachen 84 Prozent der Patienten weiterhin auf die Therapie an, 34 Prozent mit einer Remission.

Bei Patienten ohne Ansprechen wurde die Dosis auf 3 x 1600 mg / d erhöht. Nach 38 Wochen hatten 78 Prozent auf die Behandlung angesprochen, 31 Prozent kamen in Remission. Die Dosiserhöhung führte nicht zu einem Anstieg der Nebenwirkungsrate.