In-Vitro-Fertilisation

Von einer Sensation zur Standardbehandlung: 40 Jahre Künstliche Befruchtung

Mehr als 340.000 Kinder sind in Deutschland durch künstliche Befruchtung auf die Welt gekommen. Heute eine medizinische Standardbehandlung, vor 40 Jahren war das revolutionär. Ein Rückblick, was sich seitdem getan hat.

Veröffentlicht:

Ein Monitor zeigt eine Intrazytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI).

© Klaus-Dietmar Gabbert / dpa-Zentralbild / picture alliance

Erlangen. Heute ist es schon Routine, doch vor 40 Jahren war es eine Sensation: Am 16. April 1982 kam Oliver per Kaiserschnitt zur Welt: kerngesund, 53 Zentimeter groß und 4150 Gramm schwer. Mit dabei das ZDF-Gesundheitsmagazin und die Zeitschrift „Quick“, die die Exklusivrechte an der Berichterstattung hatten.

Oliver war das erste im Reagenzglas gezeugte „Retortenbaby“ Deutschlands, geboren in der Frauenklinik Erlangen, in der die damals revolutionäre Technik der Reagenzglasbefruchtung (IVF) bereits seit den 60er Jahren im Tierversuch getestet worden war.

Allerdings war Deutschland keineswegs führend: Bereits am 25. Juli 1978 hatte in England Louise Joy Brown das Licht der Welt erblickt, das weltweit erste Retortenbaby. Seitdem sind mehrere Millionen Kinder auf diesem Weg auf die Welt gekommen. In Deutschland bieten gut 130 Kinderwunsch-Behandlungszentren ihre Dienste an. Hierzulande sind nach Angaben des Deutschen IVF-Registers bis 2020 mehr als 340 .000 Jungen und Mädchen nach Kinderwunschbehandlung geboren worden - eine Stadt wie Wuppertal oder Bielefeld. 2019 waren es 21 .588 Kinder, also knapp drei Prozent aller Neugeborenen.

Meist IVF- oder ICSI-Methode

Wenn von einer Fruchtbarkeitsbehandlung die Rede ist, geht es meist um eine In-Vitro-Fertilisation (IVF) oder eine interzytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI). Bei der IVF wird eine der Mutter zuvor entnommene Eizelle im Reagenzglas mit Sperma des Vaters in Verbindung gebracht. Bei ICSI, dem am häufigsten angewandten Verfahren, wird ein einzelnes Spermium gezielt in eine Eizelle gespritzt.

Allerdings ist die wachsende Nachfrage – 2020 gab es laut Register rund 116 .000 Behandlungszyklen bei mehr als 62 .000 Frauen - auch der Tatsache geschuldet, dass sich Paare immer später für ein Kind entscheiden. Das mittlere Alter der Frauen beim ersten Kind steigt und liegt nunmehr bei 35,6 Jahren; das der Männer liegt stabil bei 38,6.

Die Wahrscheinlichkeit, durch die künstlichen Methoden schwanger zu werden, liegt derzeit bei knapp 31 Prozent. 22 Prozent der Behandlungen führen zur Geburt eines Kindes. Erfolge sind aber stark altersabhängig. Während Frauen mit 35 Jahren eine Schwangerschaftsrate von 38,8 Prozent und eine Geburtenrate von 30 Prozent aufwiesen, hatten Frauen ab 40 lediglich eine Schwangerschaftsrate von 18,9 Prozent und eine Geburtenrate von 10,6 Prozent.

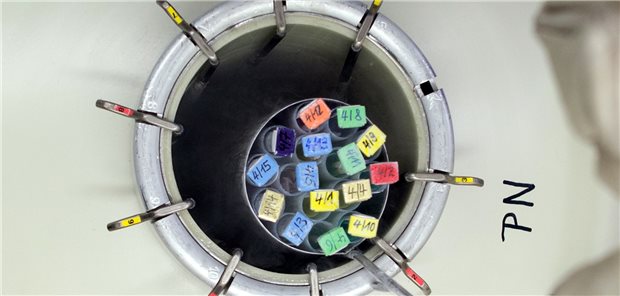

Eingefrorene Eizellen in einem Lagerbehälter mit Stickstoff.

© Klaus-Dietmar Gabbert / dpa-Zentralbild / picture alliance

Es gibt Hinweise darauf, dass es nach einer künstlichen Befruchtung etwas häufiger zu Fehlbildungen kommt – bei insgesamt sehr niedrigen Zahlen. Ebenfalls weisen Studien darauf hin, dass Kinder aus künstlicher Befruchtung mit einem etwas geringeren Geburtsgewicht auf die Welt kommen. Nach einer zu Jahresbeginn veröffentlichten internationalen Studie sind die Unterschiede allerdings nicht auf die Behandlungen selbst zurückzuführen, sondern auf familiäre und gesundheitliche Umstände der Eltern.

Fest steht, dass eine Kinderwunsch-Behandlung für die Paare emotional sehr belastend sein kann. Der Erfolgsdruck ist enorm. Auch kommt es deutlich häufiger zu einer Mehrlingsschwangerschaft, da die Mediziner meist zwei oder drei Embryonen einsetzen, um die Chance auf eine Schwangerschaft zu erhöhen. Ein Grund dafür ist das Embryonenschutzgesetz. Es schreibt vor, dass maximal drei Eizellen befruchtet werden dürfen und dann auch eingepflanzt werden müssen. Damit soll eine Selektion von Embryos ausgeschlossen werden.

Förderpläne der Politik

Viele Fortpflanzungsmediziner fordern dagegen, nur je einen Embryo zu implantieren. Das bedeutet aber, dass mehrere Eizellen befruchtet und der bestgeeignete Embryo ausgewählt wird. Die übrig bleibenden Embryonen werden dann eingefroren.

Der Trend ist weltweit eindeutig: In Deutschland hat sich die Ampelkoalition verständigt, die Reproduktionsmedizin massiv zu fördern. Dabei sollen künstliche Befruchtungen nicht länger nur unfruchtbaren verheirateten Paaren offenstehen, sondern im Prinzip jedem, unabhängig von medizinischer Indikation, Familienstand und sexueller Identität. Zudem soll eine Kommission Möglichkeiten zur Legalisierung der Eizellspende und der altruistischen Leihmutterschaft prüfen. (KNA)