Organspende

Die kontroverse Debatte um die Widersprüche der Widerspruchslösung

Sie wollen leben und warten oft vergeblich auf ein Spenderorgan. Haben diese schwerstkranken Menschen bessere Chancen, wenn die Widerspruchslösung bei der Organspende eingeführt wird? Eine heftige Debatte ist entbrannt.

Veröffentlicht:

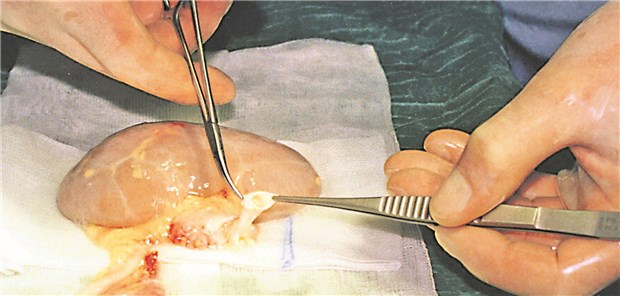

Spenderniere. Die Debatte um Organspenden ist so heftig wie nie.

© JOKER / dpa

Neue Besen kehren bekanntlich gut – und manchmal auch in eine andere Richtung als gedacht. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat die Debatte um die bislang politisch mehrheitlich abgelehnte Widerspruchslösung bei der Organspende neu eröffnet und dabei seinen ursprünglichen Standpunkt korrigiert. Der Hintergrund ist dramatisch: 10 000 Menschen warten in Deutschland auf ein Spenderorgan, viele, die auf der Warteliste stehen, sterben. Mehr als ein Jahr warten die Patienten im Schnitt auf eine Transplantation, darunter auch Kinder. Und: Die Qualität der Organe wird immer schlechter.

Doch Spahn will nicht nur einen Paradigmenwechsel, er will das Prozedere der Organgewinnung neu organisieren und sicher finanzieren. Ende August hat er dazu einen Gesetzentwurf vorgelegt.

Das sind die Kernpunkte im Gesetzentwurf:

- Freistellung des Transplantationsbeauftragten in Kliniken und Stärkung seiner Befugnisse, zum Beispiel uneingeschränktes Zugangsrecht auf Intensivstationen und Einsichtsrecht in Patientenakten zur Prüfung des Spenderpotenzials;

- Kostendeckende Vergütung für den gesamten Prozessablauf; Pauschalen für intensivmedizinische Leistungen bei der Organentnahme, die von der GKV, Deutscher Krankenhausgesellschaft und Bundesärztekammer festgelegt werden,

- Einrichtung neurologischer konsiliarärztlicher Bereitschaftsdienste für kleinere Krankenhäuser,

- Flächendeckendes Berichtssystem zur Qualitätssicherung bei der Spendererkennung und -meldung; die Kliniken werden verpflichtet, anonymisierte Daten an die Koordinierungsstelle zu übermitteln, die eine Analyse aller Todesfälle mit primärer und sekundärer Hirnschädigung ermöglicht.

"Medizinische Community ist nicht in Ordnung"

Damit könnte eine Entwicklung umgekehrt werden, die der Ärztliche Direktor der Charité Professor Ulrich Frei bei einer Diskussionsveranstaltung des Marburger Bundes und des "Tagesspiegel" in Berlin als eine "Verkümmerung der Pflicht, nach Organspendern zu suchen" bezeichnete. Sogar unter Unikliniken mit einem Transplantationszentrum gebe es solche, die keinen Organspender identifizieren – andere wiederum kommen auf bis zu 20. "Die medizinische Community ist gar nicht in Ordnung", beklagt Frei. Die Auswirkungen auf die Qualität der Transplantationsmedizin sind erheblich.

"Wir akzeptieren inzwischen grenzwertige Organe, das Alter der Spender ist in den letzten zehn Jahren um durchschnittlich zehn Jahre gestiegen, viele junge Patienten erhalten heute Organe von alten Menschen", sagt Professor Volkmar Falk, Direktor des Deutschen Herzzentrums in Berlin. Derzeit stünden fünf Kinder auf der Warteliste. Kinder stehen grundsätzlich auf der höchsten Dringlichkeitsstufe, früher war eine Transplantation meist innerhalb weniger Tage möglich, inzwischen warten aber auch sie bis zu einem Jahr auf die Op.

Unter den Erwachsenen gelangen inzwischen 80 Prozent nach dem Kriterium der Dringlichkeit zu einem Spenderorgan. Frei begrüßt ausdrücklich die Gesetzesinitiative von Spahn und den damit eingeleiteten möglichen Umdenkprozess als Chance: "Dieser Prozess muss zu Ende gedacht werden, der Nagel muss eingeschlagen werden."

Nichts geht ohne eine öffentliche Diskussion

Sein Kollege Jonitz geht da noch einen Schritt weiter. Er hält die Bereitschaft zur Organspende für ein ethisches Gebot. Zu bedenken sei, dass Deutschland Organe aus Ländern importiere, in denen die Widerspruchslösung gilt. Man müsse offen darüber diskutieren, warum in 22 europäischen Ländern – alle übrigens mit einem christlichen Kulturhintergrund – das Organspendewesen funktioniert – nur in Deutschland nicht.

Gerade die Zustimmungslösung bringe Ärzte, vor allem aber die Angehörigen todgeweihter Patienten in eine doppelt dramatische Lage: erst werden sie mit dem bevorstehenden Tod ihres Familienangehörigen, möglicherweise des Sohns oder der Tochter konfrontiert – und werden dann in eine Entscheidungssituation gedrängt, die einen Einfluss auf die Lebenschancen eines anderen, fremden Menschen hat. Jonitz: "Die Widerspruchslösung erlöst die Angehörigen von diesem Entscheidungszwang und entlastet die Ärzte, die auch nicht immer heroisch sind."

Aber eines liegt auch auf der Hand: Würde die Widerspruchslösung eingeführt, entstünde damit auch ein Zwang, sich dann zu offenbaren, wenn man nicht als Organspender zur Verfügung stehen will. "Wir dürfen den Menschen nicht zu viel zumuten", glaubt Catherina Pieroth, gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus.

Allerdings: Unter dem geltenden Paradigma entscheiden Menschen auch – durch Nichtbekunden der Zustimmung und damit gegen die Organspende. Die Frage ist, ob ein Bekenntnis in einer sich human definierenden Gesellschaft als zumutbar gilt – und ob die offene Entscheidung gegen eine Organspende eine moralisch negative Bewertung erfährt.