Reportage

Die Arbeit der Hausärzte in der Notaufnahme

Die Notaufnahme der Medizinischen Hochschule Hannover hat auch eine Hausarztpraxis. Wer geht dahin - und warum? Ein Besuch vor Ort.

Veröffentlicht:

Eingangsbereich der Notaufnahme: Bei der Aufnahme kommt es oft zu Wartezeiten.

© Beneker

HANNOVER. Plötzlich kommt Leben in die Sache: Ein Rettungshubschrauber landet mit Getöse auf dem Flugdeck gleich neben der Notaufnahme. Einige Teammitglieder postieren sich auf der Überführung vom Flugdeck zum Fahrstuhl.

Mit der Attitüde dessen, der schon viel gesehen hat, lehnt ein Sanitäter an der Tür zum Fahrstuhl und hält sie auf. Jetzt müssten seine Kollegen im Laufschritt die Trage herein schieben. Aber sie kommen nicht.

Dafür rollt unter der Überführung ein Krankenwagen heran. Er bringt einen alten Herrn, der den Kopf hebt und um sich schaut, als die beiden Sanitäter ihn auf der Trage aus dem Inneren des Wagens ziehen. Die ganze Szenerie wirkt geschäftsmäßig, so auch der Notarzt, der nun aus dem Wagen gestiegen ist.

Er hat die Plastikhandschuhe noch an, und eilt neben der Trage in den Vorraum. Gleich wird er Richtung Anmeldung grüßen - "Tach!" - und mit den Kollegen des Schockraums ein Übergabegespräch murmeln.

Die absolute Ausnahmesituation

In den Reihen von grauen Schalensitzen im Vorflur sitzt eine Gruppe Frauen, Angehörige offenbar. Sie kneten ihre Handtaschen.

Die absolute Ausnahmesituation für Patienten trifft hier, in der Notaufnahme der Medizinischen Hochschule Hannover, auf eine gut geschmierte Routine. Dieser Kontrast prägt die Atmosphäre - bis zu 120 Mal am Tag. Ausgerechnet hier hat die MHH eine Hausarztpraxis eingerichtet.

Die Notaufnahme verfügt über ständig präsente Internisten, Neurologen, Psychiater, Unfallchirurgen - und seit 2012 über jenen Hausarzt, der in einem winzigen Zimmerchen eines Seitenflurs der Notaufnahme praktiziert. Heute sitzen hier Dr. Stephan Bortfeldt und Rosa-Marie Apel, seine Hausarztassistentin von der MHH.

In dem schmalen Sprechzimmer findet sich ein Tisch mit Computer, eine Liege, ein Tischchen mit zwei Stühlen und ein "Billy"-Regal mit einer Box für Einmalhandschuhe, Venenzugänge, Verbandszeug und ein paar weitere Utensilien. Ein verlorenes Bild an der Wand. Die Gardinen vor dem Fenster sind zur Seite geschoben.

Der Arzt sitzt gut gelaunt auf der Liege und baumelt mit den Beinen. Ihm gefällt die Arbeit hier, sagt er. Die Assistentin hat sich vor dem Bildschirm niedergelassen und stützt den Kopf in die Hand.

Die KV Niedersachsen hat das Hausarzt-Projekt angeregt. Denn bei den regelmäßigen Treffen von KVN und MHH klagten die Klinikvertreter über immer mehr hausärztliche Patienten in der Notaufnahme.

Die KV möge doch deutlicher auf ihren Bereitschaftsdienst hinweisen. "Darauf haben wir den Hausarzt in der Notaufnahme vorgeschlagen und bei unseren Mitgliedern dafür geworben", sagt KVN-Sprecher Detlef Haffke.

Im Normalfall kommen die Patienten in die Notaufnahme und werden zum Beispiel von Leiterin Martina Toussaint empfangen. Sie verteilt die Patienten an die verschiedenen Fachärzte der Notaufnahme.

Nicht gemacht für "ganz normale" Patienten

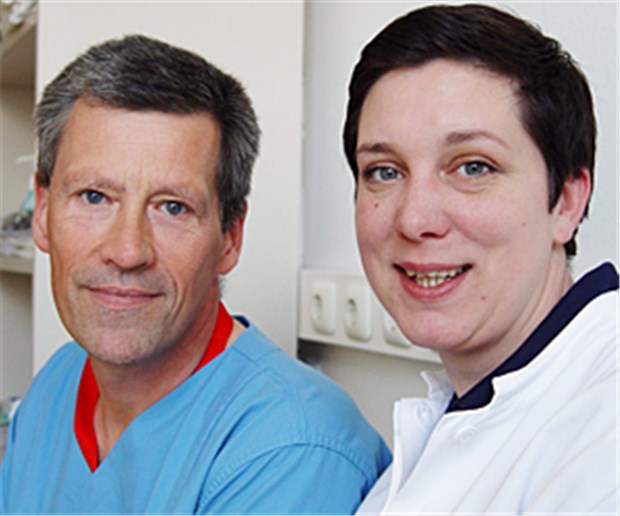

Im Einsatz in der Hausarztpraxis der MHH-Notaufnahme: Dr. Stephan Bortfeldt, Hausarzt, und Rosa-Marie Apel, Assistentin der Allgemeinmedizin.

© Beneker

Nun ist eine Notaufnahme in der Tat nicht gemacht für diese zunächst "ganz normalen" Patienten. Zudem wäre es fatal, wenn die Erkältung eines Patienten die Notärzte genau dann beschäftigen würde, wenn ein Patient nach einem Autounfall die Hilfe viel dringender braucht.

Trotzdem kommen, wie in vielen anderen Krankenhäusern auch, immer mehr Patienten in die Notaufnahme, die hier streng genommen gar nicht hingehören. Schürfwunden, Rückenschmerzen, Bauchgrimmen. "Wir wollen verhindern, dass hier die komplette Krankenhausmedizin auf die Hausarztpatienten angewandt wird.

Unsere Patienten sollen wieder in die ambulante Versorgung zurück kehren", sagt Bortfeldt. Die Hannoveraner Kombination ist selten. Einzig die Uniklinik Hamburg Eppendorf hat an ihrer Notaufnahme Vergleichbares geschaffen und einen Hausarzt im Team.

"Wäre es korrekt, wenn man das hier als eine Art Dschungel-Medizin bezeichnet?" Rosa-Marie Apel ist überrascht. Dann lacht sie und sagt: "Ja, das könnte man sagen."

In der Tat sieht eine voll ausgestattete Hausarztpraxis anders aus. Hier in der MHH-Praxis läuft Basismedizin im besten Sinne.

Zwischendurch kommen auch mal Studierende dazu. "Keine Apparatemedizin", sagt Bortfeldt. "Hier können die Studis auch mal einen Patienten anfassen und untersuchen."

Eine Dschungelpraxis mitten in einem Krankenhaus, das sich mit dem Superlativ "Supramaximalversorgung" schmückt. Zwei geländegängige Allrounder, zwei Handwerker im Land der Total-Technik.

Ein Pfleger schiebt ein Bett vor die Tür der beiden Hausärzte. Eine alte Dame liegt darin. Angstvoll schaut sie abwechselnd an die Decke und auf den Zugang auf dem Handrücken.

Ein Sauerstoffschlauch hilft beim Atmen. "Ach, hier sind ja ihre Schuhe!", sagt der Pfleger und hält ein paar grüne Samtpantoffeln in der Hand.

Erleichtert registriert die Frau ihre Schuhe. Irgendeine Krise hat sie buchstäblich "aus den Latschen gehauen" und in die Notaufnahme verschlagen, und nun sind sie da, diese Latschen, ein Stück Alltag und Vertrautheit zwischen Notfallhektik und Hubschraubergedröhn der Notaufnahme.

Einmal MHH, immer MHH

Die Hausärzte Bortfeldt und Apel sind vielleicht so etwas wie - pardon - dieses Paar Pantoffeln. Ein Stück Alltag und Vertrautheit in der der Hektik einer Notaufnahme. "Manche Patienten kommen zu uns, weil sie hier im Krankenhaus lagen", sagt Bortfeldt. "Für die sind wir die Hausärzte, so oder so.

Diese Patienten sind fest auf die MHH getrimmt. Sie haben oft lange Krankheitsgeschichten hinter sich und wollen nirgends anders hin als hierher. Einmal MHH, immer MHH." Andere kommen zu ihm, weil sie am Verkehrsknotenpunkt Hannover auf der Durchreise sind.

Wieder andere kommen, weil sie die MHH als ihre Hausarztpraxis betrachten, obwohl sie auch zum Doktor nebenan gehen könnten. "Viele Patienten wollen sich einfach auch die Wartezeit in der Arztpraxis ersparen", sagt Apel.

"Wir versorgen hier alles vom Mückenstich bis zum Polytrauma. Letztere Patienten können natürlich sofort in die Klinik", sagt Bortfeldt. "Wir haben auch schon Patienten, die mit Bauchschmerzen kamen und die dann einen Tumor hatten."

Meistens geht es um Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Rücken- und Gelenkbeschwerden. Insgesamt begegne ihm hier aber ein größeres Krankheitsspektrum als in seiner Gemeinschaftspraxis in Hannover, sagt Bortfeldt.

Ein doppelter Darmausgang

"Wir hatten schon Malaria-Verdachtsfälle und sogar einen Patienten aus Afrika mit einem doppelten Darmausgang. Noch nie gesehen, so was. Auch seltene Bluterkrankungen begegnen uns hier oder ganz unklare Krankheitsbilder, an die man ganz offen heran gehen muss."

Rund 90 Prozent der Patienten gehen zurück in die ambulante Versorgung. Das Konzept funktioniert also. Die 30 Betten der Station werden schließlich von den Schwerkranken gebraucht.

Montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr teilen sich hier eine Reihe von Hausärzten den Dienst. Von den jährlich rund 36.000 Patienten in der Notaufnahme können rund zwei Drittel ambulant versorgt werden. Und von diesen gehören sehr viele in die Hände eines Hausarztes.

Wie viele es tatsächlich sind, soll die Evaluation des Projekts zeigen. Es ist Mittwochmittag. Heute sind zwölf Patienten der rund 40 der Notaufnahme von Martina Toussaint in die Hausarztpraxis geschickt worden.

Natürlich könnte Bortfeldt hübsch in seiner Praxis bleiben und dort arbeiten. Bortfeldt und Kollegen werden von der MHH nach dem Tarifvertrag für Ärzte bezahlt.

"Ich mache hier keinen Gewinn", sagt der Arzt. "Aber die Arbeit ist interessant, das Team der Notaufnahme ist ungeheuer nett und die Arbeit für mich eine sinnstiftende Nebenbeschäftigung."

"Der Allgemeinarzt ist eine große Entlastung"

Für Internist Dr. Bernhard Schmidt gibt es keinen Zweifel: Allgemeinmediziner erleichtern massiv die Arbeit in der Notaufnahme der MHH.

Dr. Bernhard Schmidt ist Internistischer Leiter in der Notaufnahme der MHH.

© MHH

Ärzte Zeitung: Herr Dr. Schmidt, Sie sind internistischer Leiter der Notaufnahme an der MHH. Was hat sich auf der Station aus Ihrer Perspektive verändert, seit ein Allgemeinmediziner mitarbeitet?

Dr. Bernhard Schmidt: Ja, wir stellen eine deutliche Erleichterung fest, seit wir den Allgemeinmediziner vor Ort haben. Denn er behandelt viele Patienten in der Notaufnahme, für die wir gar nicht die primären Ansprechpartner sind.

Was für Patienten sind das?

Schmidt: Viele, die gar nicht aus unserem Gesundheitssystem kommen und nicht wissen, wie es aufgebaut ist. Sie kommen zum Beispiel aus England oder den USA und denken: O.k., da ist ein Krankenhaus, da gehe ich jetzt hin! Und natürlich kommen auch Patienten in die Notaufnahme, weil sie keine Lust haben, sich ins Wartezimmer eines niedergelassenen Kollegen zu setzen.

Sie sehen nicht, dass sie auch bei uns warten müssen. Vielleicht sogar länger, weil sie zu den "leichten" Fällen gehören und bei uns nach Schweregrad der Erkrankung triagiert werden muss. Diese Patienten werden viel adäquater und viel besser vom Allgemeinmediziner betreut.

Uns brauchen sie gar nicht, denn unsere Diagnostik ist für sie viel zu groß angelegt. Am Tag versorgen wir rund 30 internistische Patienten. Wenn der Allgemeinmediziner nicht da wäre, hätten wir bis zu 20 Prozent mehr.

Wer in Ihrer Notaufnahme entscheidet, wer wohin geht?

Schmidt: Das wird über eine Triage im Eingangsbereich entschieden. Der Patientenlotse (triagierende Pflegekraft) hält in unklaren Fällen mit uns oder Kollegen der Allgemeinmedizin Rücksprache und schickt die Patienten entsprechend.

Also bedeutet der Allgemeinarzt vor allem eine Entlastung für Sie?

Schmidt: Ja, wir kommen mehr zu unserer Sache, weil wir die wirklich stationär behandlungsbedürftigen Patienten sehen. Ich erinnere mich an ein Wochenende, an dem kein Allgemeinmediziner Dienst hatte, da war die Situation wirklich schlimm.

Die Notaufnahme saß voller Patienten und ich habe mich gefragt: Was machen die eigentlich hier? Nur ein geringer Teil musste letztlich aufgenommen werden. Da fehlt der Allgemeinmediziner.

Wie schlägt sich die Regelung auf die Stimmung der Patienten nieder?

Schmidt: Na ja, ich bekomme auch mal Beschwerden über unsere Arbeit. Aber sie laufen immer besonders dann auf, wenn der Allgemeinmediziner nicht da ist, also abends oder an Wochenenden. Dann kann es Stunden dauern, bis mit dem Patienten, der "leichter" erkrankt ist, etwa seine Laborbefunde besprochen sind und der Arztbrief geschrieben ist.

Klar, dass die Patienten da genervt sind. Die neue Regelung verringert die Zahl der Beschwerden. Maximalversorgung ist eben nicht immer die adäquate Versorgung.

Zieht der Allgemeinmediziner in der Notaufnahme nicht auch mehr Patienten mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit et cetera an?

Schmidt: Nein, das beobachten wir nicht, dass der hausärztliche Anteil zugenommen hat, seit ein Allgemeinmediziner in der Notaufnahme arbeitet. Die Zunahme der Patientenzahlen hatten wir vorher bereits beobachtet. Man muss jetzt keine Angst haben, dass immer mehr Patienten sich nur noch vom Hausarzt in der MHH betreuen lassen.

Wir stellen allerdings fest, dass generell mehr Patienten in die Notaufnahme kommen. Es gibt eine deutliche Zunahme der Fälle, auch der schweren Fälle. Aber es liegen uns keine gesicherten Erkenntnisse vor, warum das so ist. Wir können da nur spekulieren.

Aber die starke Zunahme der Patientenzahlen hat dazu geführt, dass wir durch den relevanten allgemeinmedizinischen Anteil stark belastet sind. Klar ist nur, dass die Patienten, die eigentlich gar nicht in die Notaufnahme gehören, mehr Arbeit machten als früher und wir auch immer weniger in der Lage waren, sie noch mitzuversorgen.

Lernen Allgemeinmediziner und Internisten in der Notaufnahme voneinander?

Schmidt: Auf jeden Fall. Also, wir werkeln nicht nebeneinander her. Im Gegenteil. Wir besprechen einzelne Patienten. Oft habe ich beim Allgemeinmediziner geguckt, wie er bestimmte Sachen macht, was er macht und vor allem, was nicht. Teamwork ist vor allem bei solchen Patienten gefragt, die mit ihrem Problem auf der Grenze zwischen allgemeinmedizinischer und internistischer Medizin liegen.

Wir hatten zum Beispiel einen Herzpatienten, der drei Mal bei uns auf der Aufnahmestation gelegen hatte, dann immer wieder rasch entlassen werden konnte und immer wieder in die Notaufnahme kam.

Dabei war das Problem immer das gleiche geblieben. Da ist es keine Lösung, ihn erneut stationär aufzunehmen. Sondern der geht dann am besten zum Allgemeinmediziner.

Das Interview führte Christian Beneker