Elektronische Patientenakte

Die ePA als Herzstück KI-basierter Medizin

Auf Künstlicher Intelligenz basierende Assistenzsysteme können die Qualität der medizinischen Versorgung künftig wesentlich verbessern, so Experten der Plattform Lernende Systeme. Am Beispiel der Onkologie betonen sie die zentrale Rolle der Qualität der in der elektronischen Patientenakte gespeicherten Daten.

Veröffentlicht:

Daten, Daten, Daten sind das Rückgrat KI-basierter Assistenzsysteme in der Medizin. Andrea Danti / stock.adobe.com

© Andrea Danti / stock.adobe.com

München. Anfang April hat das Bundeskabinett den Entwurf des Patientendatenschutzgesetzes (PDSG) an den Bundestag weitergereicht, welches den Weg für die Einführung elektronischer Patientenakten (ePA) – und damit für eine zentrale, patientenindividuelle Datensammelstelle – zum 1. Januar 2021 ebnet. In einer ersten Umsetzungsstufe werden die zugriffsberechtigten Leistungserbringer alle Daten des Patienten einsehen können, es sei denn er löscht sie.

Ab Januar 2022 sollen die Akten ein „feingranulares Berechtigungsmanagement“ ermöglichen. Das bedeutet, dass der Versicherte dann die in der Akte enthaltenen Dokumente jeweils für einzelnen Ärzte und weitere Leistungserbringer freischalten kann. Die Versicherten sollen zudem die Möglichkeit erhalten, ihre Daten oder Auszüge daraus der Forschung zur Verfügung zu stellen.

Der Gesetzentwurf entspricht einer Empfehlung der Arbeitsgruppe „Gesundheit, Medizintechnik, Pflege“ der bei der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech) angesiedelten Plattform Lernende Systeme (PLS), personenbezogene Gesundheitsdaten von Versicherten, Leistungserbringern und Kostenträgern in der Regelversorgung sollten kontinuierlich für Maschinelles Lernen – und damit für den sinnvollen Einsatz der Künstlichen Intelligenz (KI) im medizinischen und pflegerischen Versorgungsalltag – nutzbar gemacht werden.

KI von der Diagnose bis zur Therapie

Wie KI Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten durch den Einsatz KI-basierter Assistenzsysteme verbessern kann, verdeutlicht die Arbeitsgruppe anhand ihres fiktiven Anwendungsszenarios „Mit KI gegen Krebs“.

Danach geht der 65-jährige Anton Merk im Jahr 2024 zu seiner Hausärztin, die auf Merks ePA Zugriff hat, in der auf Wunsch des Patienten Informationen zu Vorerkrankungen, aber auch zu seiner Rauchervergangenheit gespeichert sind. Das KI-basierte Assistenzsystem, mit dem die Hausärztin auf die ePA zugreift, empfiehlt eine Vorsorgeuntersuchung bei einem Pneumologen.

Dieser wird bei der Auswertung der CT-Bilder ebenfalls von einem KI-basierten Assistenzsystem unterstützt. Nach dieser und weiteren Untersuchungen in einer Lungenklinik steht die Diagnose fest: Bronchial-Karzinom.

Krankheit und Behandlung lückenlos dokumentiert

Das Tumorboard empfiehlt Merk auf Basis der KI-gestützten Befundauswertung, den Tumor chirurgisch entfernen zu lassen. Ein KI-basiertes Navigationssystem begleitet das Chirurgenteam während der Op.

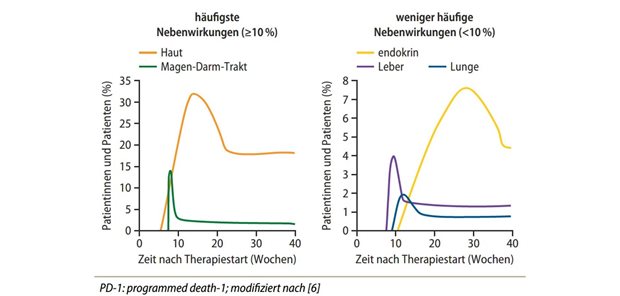

Nach dem erfolgreichen Eingriff wählt Merk gemeinsam mit seinem niedergelassenen Pneumologen jene Chemotherapie aus, die für ihn persönlich das beste Verhältnis aus Wirksamkeit und Nebenwirkungen erwarten lässt basierend auf dem KI-System des Pneumologen, das auf umfangreiche Leitlinien, die genetischen Merkmale des Tumors sowie weltweite Patientendaten zugreift.

Die Behandlung ist optimal verlaufen, wonach Merk sämtliche Daten in seine ePA einfließen lässt, womit Krankheit und Behandlung lückenlos dokumentiert sind. Zudem stimmt er einer freiwilligen und geschützten Datenfreigabe zu, womit seine Daten aus der ePA heraus anonymisiert und datenschutzkonform zu Forschungszwecken zur Verfügung stehen.

Schutz vor Manipulation essenziell

Das Szenario „Mit KI gegen Krebs„ stellt bewusst die positiven Effekte KI-basierter Medizin in den Vordergrund. Doch gerade angesichts der weltweit zunehmenden Cyberkriminalität auch im Gesundheitswesen und potenziellen Interessenkonflikten der pharmazeutischen Industrie drängen sich zentrale Fragen auf: Wie kann der Schutz der sensiblen Daten auf der ePA gewährleistet werden?

Wie kann die Manipulation von KI-Trainingsdaten, zum Beispiel zum Vorteil eines Pharmaherstellers, dessen Medikament von einem KI-Assistenz-System bevorzugt empfohlen wird, verhindert werden? Wie können KI-Systeme vor Cyberangriffen geschützt werden?

Lösungsvorschläge gibt die PLS-Arbeitsgruppe „IT-Sicherheit und Privacy“ in ihrem jetzt veröffentlichten Whitepaper „Sichere KI-Systeme für die Medizin – Datenmanagement und IT-Sicherheit in der Krebsbehandlung der Zukunft“.

„Risiken erkennen und beseitigen“

Wie die Experten in ihrem Whitepaper betonen, gehen mit Einsatz der Künstlichen Intelligenz in der Medizin „auch neuartige, spezifische KI-bezogene Risiken einher, beispielsweise das Training mit nicht-repräsentativen Datensätzen oder die häufig fehlende Nachvollziehbarkeit und Erklärbarkeit von Entscheidungen. Bevor KI-Systeme im Gesundheitsbereich eingesetzt werden, müssen Lösungen entwickelt werden, um diese Risiken zu erkennen und zu beseitigen.“

Die genauen Anforderungen an ein- KI-System im Gesundheitswesen orientierten sich daran, ob dieses kontinuierlich weiterlernt oder nicht. Sei sein Lernprozess bereits vor der Zulassung abgeschlossen, so bestehe die Hauptherausforderung darin, eine Transparenz der Ergebnisse herzustellen – zu Kausalitätszwecken.

„Die Nachvollziehbarkeit wird perspektivisch ein wichtiges Kriterium für die Weiterverbreitung und Nutzung des KI-Systems darstellen“, mahnen die PLS-Experten. Denn Ärzte, Pfleger sowie Patienten wollten wissen, aufgrund welcher Befunde ein Ergebnis erzielt worden sei.

Manipulation von Daten vorbeugen

Der erste elementare Schritt zum Schutz von KI-Systemen sowie ePA sei, Berechtigungen ordnungsgemäß zu vergeben und sie so vor unrechtmäßigem Zugriff zu schützen sowie die Qualität und Verfügbarkeit der Daten zu gewährleisten.

Um gezielter Manipulation von Datensätzen vorzubeugen, fordern die Autoren unter anderem, Zugang zu den KI-Systemen sollten ausschließlich Leistungserbringer (Ärzte, Kliniken) und Leistungsträger (Krankenkassen) sowie technische und unabhängige, autorisierte Betreiber des KI-Assistenzsystems haben. Nur diese berechtigten Akteure sollten neue Trainingsdaten erzeugen und an den KI-Systembetreiber weiterleiten können, heißt es weiter.

Ebenso sollten nur sie das KI-System herunterladen können – zum Beispiel zum Zwecke einer Patientendiagnoseauswertung. „Pharma-Hersteller sowie Patienten haben hingegen keinen Zugang“, so der Ratschlag. „Grundsätzlich sollte das KI-System regelmäßig mit Hilfe statistischer Methoden auf mögliche Verzerrungen hin überprüft werden“, lautet eine weitere Empfehlung.

Vor dem Einsatz des KI-Systems müsse zudem überprüft werden, ob die spezifischen Patientendaten zu den für das KI-System verwendeten Patientenklassen passen.

Staatlich beauftragte Stelle?

Last but not least empfehlen die Experten, die Verwaltung und Pflege der KI-Analyseverfahren samt zugehörigen Trainings- und Testdatensätzen an staatlich beauftragte neutrale Einrichtungen zu vergeben.

Als Vorbild sehen sie hier die Benannten Stellen, die nach EU-Medizinprodukteverordnung für die Zertifizierung zuständig sind.