Blick ins Hirn lässt Ärzte oft ratlos

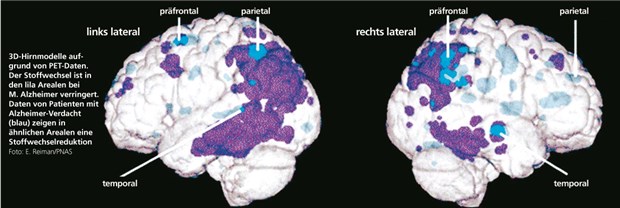

3D-Hirnmodelle aufgrund von PET-Daten. Der Stoffwechsel ist in den lila Arealen bei M. Alzheimer verringert. Daten von Patienten mit Alzheimer-Verdacht (blau) zeigen in ähnlichen Arealen eine Stoffwechselreduktion

© Foto: E. Reiman/PNAS

BERLIN (gvg). Ein einmaliges Kernspin zum Ausschluss organischer Demenzursachen ist mittlerweile Standard. Bei der Unterscheidung zwischen Alzheimer-Demenz und anderen Demenzformen dagegen ist der Nutzen der Bildgebung bisher genauso begrenzt wie bei der Abgrenzung zur Depression.

Das wurde in mehreren Symposien auf dem DGPPN-Kongress deutlich. Professor Johannes Schröder vom Universitätsklinikum Heidelberg wies darauf hin, dass mittels MRT mittlerweile recht gut zwischen milden kognitiven Störungen (MCI) und einer manifesten Alzheimer-Demenz unterschieden werden könne.

Vor allem die Volumenminderung des Hippocampus sei bei milden kognitiven Störungen noch nicht so ausgeprägt wie bei manifester Alzheimer-Demenz. "Was wir sehen, ist ein Kontinuum vom Gesunden bis zum Patienten mit manifester Demenz", so Schröder. Klinische Relevanz hat das bisher aber nicht, denn die Unterscheidung zwischen milden kognitiven Störungen und manifester Alzheimer-Demenz gelingt auch ohne Gerätediagnostik.

Auch für Professor Henrike Wolf von der Universität Zürich gibt es derzeit wenig Evidenz für den Nutzen der MRT-Demenzdiagnostik jenseits einer einmaligen Untersuchung zum Ausschluss von anderen Demenzursachen wie Hydrocephalus. Es gebe zwar mittelgradig gute Daten, dass sich durch die Bestimmung des Hippocampus-Volumen Alzheimer-Patienten von Gesunden abgrenzen lassen. "Für die klinisch relevante Differenzialdiagnose zu anderen Demenzformen sind bisher aber keine verlässlichen Empfehlungen möglich", so Wolf.

Hilfreich könne bei dieser Fragestellung eher die Positronen-Emissionstomografie (PET) sein, sagte Schröder. "Vor allem bei Patienten mit vaskulärer Demenz ist das Zerebellum eine Prädilektionsstelle für lakunäre Infarkte", so der Experte. Bei der Alzheimer-Erkrankung dagegen sei das Zerebellum nicht oder erst sehr spät betroffen.

Schwieriger ist ebenfalls die Abgrenzung zwischen Alzheimer-Demenz und einer Altersdepression: "Hier ist die Bildgebung bisher nur im Extremfall hilfreich", sagte Schröder. Das liege daran, dass auch bei der Depression Veränderungen im Hippocampus auftreten können, die zwar eine Abgrenzung gegenüber Gesunden, nicht aber gegenüber Patienten mit leichter Demenz erlauben. Auch sei die klinische Bedeutung der bildgebenden Befunde bei Depressionen längst nicht so klar wie bei der Demenz.

Schröder berichtete von einer Studie bei 42 Patienten im Alter von über 60 Jahren, die wegen einer Depression ein Jahr lang mit Venlafaxin oder Nortryptilin behandelt wurden. Zu Beginn und nach einem Jahr wurde jeweils ein MRT gemacht, wobei Responder und Non-Responder verglichen wurden. "Es gab in den MRT-Befunden zwischen den Gruppen keine signifikanten Unterschiede in sämtlichen Hirnstrukturen", so Schröder. Fazit: Zur prädiktiven Abschätzung des Therapieerfolgs taugt MRT derzeit nicht.

Lesen Sie dazu auch: Unipolar oder bipolar depressiv? Die Bildgebung nützt hier wenig Stigmatisierung psychisch Kranker nimmt zu Neue Wege gegen das Amyloid im Hirn