Karotis-Stenose

Endarterektomie schlägt Stenting

Bei symptomatischer Karotisstenose schützt die Endarterektomie insgesamt besser vor Schlaganfällen als das Stenting. Das bestätigen Langzeitdaten der ICS-Studie. Doch das gilt nicht für jeden Schweregrad eines Insults.

Veröffentlicht:

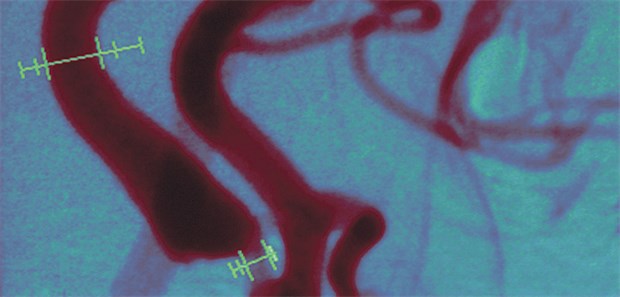

Operation oder Stenting? Darstellung einer filiformen Stenose der Arteria carotis in der MRT-Angiografie.

© Arteria Photography

LONDON. Sowohl die US-amerikanischen als auch die deutschen Leitlinien geben bei symptomatischer Karotisstenose der Endarterektomie den Vorzug vor der Stenttherapie, ein normales Op-Risiko vorausgesetzt.

Die Datenlage basiert im Wesentlichen auf sechs Vergleichsstudien - mit teilweise allerdings sehr unterschiedlichen Einschlusskriterien: CAVATAS, SAPPHIRE, EVA-3-S, SPACE, ICSS und CREST.

Darin schnitten die beiden Verfahren entweder gleichwertig ab (CAVATAS) oder die Operation war dem Stenting hinsichtlich Schlaganfällen überlegen.

Allein in SAPPHIRE hatte man als Endpunkt auch Herzinfarkte eingeschlossen; nur hier waren gestentete Patienten im Hinblick auf das 30-Tage-Risiko im Vorteil.

Bislang nur Interimsanalysen

Für die International Carotid Stenting Study (ICSS) lagen bislang nur Interimsanalysen vor; jetzt sind auch die Langzeitdaten publiziert. Die ICSS ist die weltweit größte abgeschlossene Vergleichsstudie mit durchweg symptomatischen Patienten.

Zwischen 2001 und 2008 wurden hierfür an 50 Zentren insgesamt 1713 Patienten rekrutiert. Davon waren 855 der Stent-Gruppe zugelost, 858 hatten eine Endarterektomie erhalten (Lancet 2014, online 14. Oktober).

Das Ergebnis nach zehn Jahren Laufzeit und einer Nachbeobachtungszeit von durchschnittlich 4,2 Jahren: Im Hinblick auf den primären Endpunkt, tödliche (innerhalb von 30 Tagen) oder zur Behinderung führende Schlaganfälle, waren beide Verfahren in der Intention-to-treat-Analyse absolut gleichwertig; die Stent-Gruppe verzeichnete ganze drei solcher Fälle mehr (52 vs. 49).

Dagegen punktete das chirurgische Verfahren bei der Gesamtzahl der Schlaganfälle mit einem kumulativen Risiko von 9,4 Prozent gegenüber 15,2 Prozent nach fünf Jahren. Dies entspricht einer Risikoerhöhung in der Stentgruppe um 71 Prozent.

Wie die ICSS-Autoren um Leo Bonati vom University College London berichten, hatte bereits die Interimsanalyse von ICSS auf ein erhöhtes Risiko periprozeduraler Schlaganfälle im Zusammenhang mit der Stenteinlage hingedeutet; dies haben die Langzeitdaten nun bestätigt.

Solche Zwischenfälle machen nach Bonati und Kollegen offenbar einen Großteil des erhöhten Gesamtrisikos aus. Der Akzeptanz des Stentings als Alternative zum operativen Eingriff haben sie erheblichen Abbruch getan.

Keine funktionellen Konsequenzen

Funktionelle Konsequenzen ergaben sich daraus jedoch nicht. Die Werte in der modifizierten Rankin-Skala nach einem Jahr, nach fünf Jahren sowie zum Ende der Nachbeobachtungszeit ließen keine nennenswerten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen erkennen.

Überraschenderweise schien auch die Erfahrung mit dem Stenting keinen Einfluss auf das Ergebnis zu haben. Es habe keine Unterschiede gegeben zwischen Zentren mit langjähriger Erfahrung und solchen, die auf die Unterstützung von Tutoren angewiesen waren. Auch größere Zentren erzielten bessere Ergebnisse mit der Endarterektomie.

Allerdings berge auch diese ihre Risiken, betont Bonati. Dazu gehören Herzinfarkte, Nervenverletzungen und Hämatome am operativen Zugang.

Die Daten sprächen für die Endarterektomie, so die Autoren. Hier würden sich die Risiken durch den Eingriff und der langfristige Nutzen ausgleichen.

Allerdings beruhe das erhöhte Risiko beim Stenting vor allem auf leichten periprozeduralen Schlaganfällen, die langfristig offenbar keine funktionellen Konsequenzen hätten. Diese scheinen sich zudem auf Patienten jenseits der 70 zu beschränken.

Vom Stenting als Alternative zur Endarterektomie, besondere bei jüngeren Patienten, wollen sich die Autoren keinesfalls verabschieden. Es komme auf die individuellen Risiken an.

Bildgebende Verfahren wie CT oder MRT, mit denen man vor dem Eingriff schwere Hirnläsionen in der weißen Substanz feststellen könne, seien dabei möglicherweise hilfreich. (EO)