Ocrelizumab

Erste krankheitsmodifizierende Therapie bei primär progredienter MS

Der gegen B-Zellen-gerichtete Wirkstoff Ocrelizumab ist in drei Phase-III-Studien geprüft worden: OPERA I und II sowie ORATORIO.

Veröffentlicht:

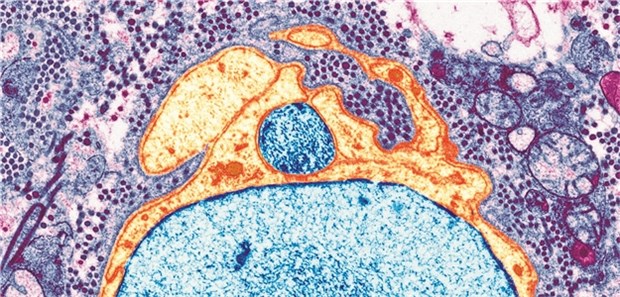

Demyelinisierte Nervenzelle bei Multipler Sklerose. Folge sind etwa Sehstörungen, oft erster Hinweis auf eine MS.

© Gschmeissner / science photo library / Agentur Focus

FRANKFURT / MAIN. Anfang Januar ist der humanisierte monoklonale Antikörper Ocrevus® (Ocrelizumab) in der Europäischen Union zur Therapie bei aktiver schubförmiger Multipler Sklerose sowie früher primär progredienter Multipler Sklerose (PPMS) zugelassen worden. Der gegen CD20-positive B-Zellen gerichtete Wirkstoff ist die erste und einzige zugelassene krankheitsmodifizierende Therapieoption bei PPMS. Unter dieser Form von Multipler Sklerose (MS) leiden zehn bis 15 Prozent der MS-Kranken.

Der Antikörper bindet gezielt an das Oberflächenprotein CD20 auf B-Zellen und verringere bei PPMS signifikant die Behinderungsprogression im Vergleich zu Placebo, erklärte Professor Volker Limmroth, Direktor der Klinik für Neurologie und Palliativmedizin Köln-Merheim bei einer Veranstaltung in Frankfurt.

Zudem sei der Wirkstoff bei schubförmiger MS nach Ergebnissen der Zulassungsstudie der Basistherapie mit Interferon beta-1a s.c. in wichtigen Parametern der Krankheitsaktivität und der Behinderungsprogression bei vergleichbarer Verträglichkeit signifikant überlegen. Vorteilhaft sei auch, dass Ocrelizumab alle sechs Monate durch eine sechsstündige Infusion verabreicht werde und dazwischen kein therapiebezogenes Monitoring nötig sei.

Die EU-Zulassung stützt sich auf Daten von drei Phase-III-Studien mit insgesamt 2388 Patienten, die Limmroth bei der vom Unternehmen Roche Pharma unterstützten Veranstaltung vorstellte. Die zwei OPERA-Studien mit insgesamt 1656 Patienten mit schubförmiger MS belegten im primären Endpunkt, der jährlichen Schubrate zum Zeitpunkt von 96 Wochen, die Überlegenheit von Ocrelizumab im Vergleich mit Beta-Interferon. Mit dem Antikörper war die jährliche Schubrate um 46 beziehungsweise 47 Prozent signifikant niedriger als mit dem Beta-Interferon.

"Aus weiteren Analysen der OPERA-Studien geht eindrucksvoll hervor, dass etwa 80 Prozent der Patienten mit schubförmiger MS unter Ocrevus® schubfrei blieben", wird Limmroth in einer Mitteilung des Herstellers zitiert.

Auch bei den sekundären Endpunkten der beiden OPERA-Studien sei Ocrelizumab der Vergleichstherapie überlegen. Es reduzierte im T1-gewichteten MRT die Gesamtzahl der Gadolinium-anreichernden Läsionen um 94 beziehungsweise 95 Prozent. Außerdem war die Zahl neuer oder sich vergrößernder hyperintenser Läsionen im T2-gewichteten MRT um 77 und 83 Prozent geringer als unter Beta-Interferon. Damit sei Ocrelizumab die Substanz, welche Hirnläsionen bei MS am effektivsten reduzieren könne, ordnete Limmroth die Ergebnisse ein.

Ein weiteres Studienergebnis: Das Risiko für eine über 12 beziehungsweise 24 Wochen bestätigte Behinderungsprogression, gemessen anhand der EDSS, war in der gepoolten Analyse der Daten beider Studien mit Ocrelizumab zu beiden Zeitpunkten um 40 Prozent geringer als mit Beta-Interferon. Die Daten der beiden OPERA-Studien belegten außerdem ein günstiges Nutzen-Risiko-Profil. Die Verträglichkeit sei vergleichbar der von Beta-Interferon und Placebo.

Die dritte Phase-III-Studie, die ORATORIO-Studie bei Patienten mit PPMS, belegte ein um 24 und 25 Prozent signifikant geringeres Risiko einer bestätigten Behinderungsprogression über eine Zeit von 12 beziehungsweise 24 Wochen unter Ocrelizumab im Vergleich mit Placebo. Zudem verringerte der Antikörper das Volumen hyperintenser T2-Läsionen innerhalb von etwa zwei Jahren um 3,4 Prozent (Placebo: plus 7,4 Prozent). Die Abnahme des Hirnvolumens war innerhalb dieses Zeitraums mit Verum signifikant geringer (-17,5 Prozent) als mit Placebo.

Die Jahrestherapiekosten seien vergleichbar mit denen anderer hocheffektiver MS-Medikamente, erklärte Professor Hagen Pfundner aus dem Roche-Vorstand. Die Apothekenabgabepreise würden Anfang Februar veröffentlicht, "die Größenordnung ist aber um die 30.000 Euro."