Nach Diagnose von Prostatakrebs: Abwarten mit festen Regeln

"Active Surveillance" beim Prostata-Ca wird seit den 1990er Jahren diskutiert. Die Strategie besteht darin, die Patienten zunächst nur regelmäßig zu untersuchen und eine Therapie erst einzuleiten, wenn sie es wünschen oder wenn eine Progression nachweisbar ist.

Veröffentlicht:

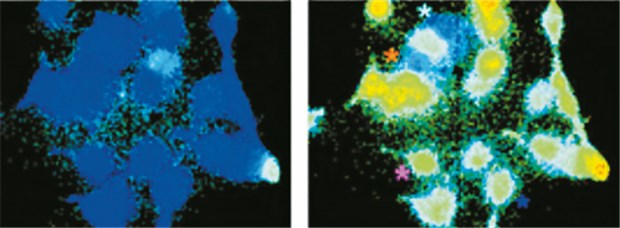

Krebszellen, sichtbar gemacht durch Farbstoffe: links gesunde Zellen, rechts Prostatakrebszellen. Die Krebszellen sind reich an Rezeptoren. Diese regen bei Zugabe eines Liganden die Ausschüttung von Calcium an, das sich anfärben lässt. © Uni-Bochum

© Uni-Bochum

DÜSSELDORF. Das Konzept "Active Surveillance" beim Prostata-Ca stützt sich darauf, dass nur einer von neun Patienten, bei denen ein Prostata-Ca diagnostiziert wird, tatsächlich an der Krankheit stirbt, berichtete Privatdozent Christian Doehn beim Uro Update in Düsseldorf. Das bedeutet: Dem größten Teil der Patienten nützt eine Behandlung wenig. Die aktive Beobachtung hat also den Vorteil, dass eine Therapie und folglich die damit einhergehenden unerwünschten Effekte sowie die verminderte Lebensqualität hinausgezögert werden, oft sogar lebenslang. Potenzielle Nachteile sind die schlechtere Prognose, falls es doch zur Progression kommt, sowie die psychische Belastung der Patienten.

Der Urologe aus Lübeck präsentierte eine aktuelle prospektive Studie mit 450 Patienten im mittleren Alter von 70 Jahren (J Clin Oncol 28, 2010, 126). Bei 30 Prozent von ihnen verließen die Ärzte die aktive Beobachtung und schalteten auf eine Therapie um. Nach einer medianen Studienlaufzeit von 6,8 Jahren lag das Gesamtüberleben bei knapp 80 Prozent. Nur fünf Patienten starben am Prostata-Ca.

Das tumorspezifische Zehn-Jahres-Überleben betrug 97 Prozent. Daher gilt nach der S3-Leitlinie: Patienten mit lokal begrenztem Tumor, für die eine kurative Behandlung infrage kommt, sollen nicht nur über radikale Prostatektomie, Bestrahlung und Brachytherapie informiert werden, sondern auch über "Active Surveillance" - dieser Grad-A-Empfehlung haben sämtliche Experten zugestimmt. Voraussetzungen für die Wahl dieser Strategie sind:

- PSA-Wert unter 10 ng/ml,

- Gleason-Wert unter 6,

- TNM-Stadium T1c und T2a,

- Tumor in weniger als zwei Stanzen,

- weniger als 50 Prozent Tumor in einer Biopsie-Stanze.

Das praktische Vorgehen: Der Tumor wird in den ersten beiden Jahren durch PSA-Test und digital-rektale Untersuchung dreimonatlich kontrolliert. Bleibt der PSA-Wert stabil, erfolgen die Tests im Abstand von sechs Monaten, Biopsien alle 12 bis 18 Monate. Die "Active Surveillance" wird aufgegeben, sobald sich die Zeit der PSA-Verdoppelung auf weniger als drei Jahre verkürzt oder der Malignitätsgrad auf einen Gleason-Wert über 6 verschlechtert.

Im Gegensatz dazu beruht das Watchful Waiting auf der Entscheidung, nicht kurativ zu therapieren. Nach der S3-Leitlinie ist es eine Option für Patienten, deren Lebenserwartung unter zehn Jahren liegt, also alte und multimorbide Menschen. Nach Studien beträgt das tumorspezifische Überleben bis zu 87 Prozent.