Immuno-Infrarot-Sensor

Neuer Bluttest zur Alzheimer-Frühdiagnose

Ein Immuno-Infrarot-Sensor erkennt fehlgefaltetes ß-Amyloid im Blut gesunder Menschen. Die Technik könnte auch die Auswahl von Probanden für Alzheimerstudien unterstützen, so Forscher aus Bochum.

Veröffentlicht:

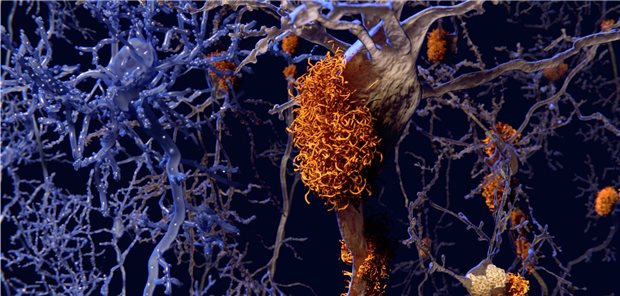

Neuronen mit (rechts) und ohne (links) Amyloid-Plaques. Beta-Amyloid ist nach wie vor ein Forschungsschwerpunkt bei Morbus Alzheimer.

© selvanegra / Getty Images / iStock

Bochum. Mithilfe eines Bluttests hat ein deutsch-niederländisches Forscherteam das Alzheimer-Risiko von Menschen prognostiziert, die nach diagnostischen Befunden nicht an Alzheimer litten, aber sich selbst als kognitiv beeinträchtigt empfanden (Subjective Cognitive Declined, SCD). Die Forscher analysierten Blutproben einer SCD-Kohorte, die an der Amsterdamer Universitätsklinik begleitet wird, wie die Ruhr-Universität Bochum (RUB) mitteilt.

Mit einem an der RUB entwickelten Test, dem Immuno-Infrarot-Sensor, sei es gelungen, schon zum Start der Studie alle 22 Probanden zu identifizierten, die innerhalb der folgenden sechs Jahre an Alzheimer oder einer Vorstufe, dem Mild Cognitive Impairment, erkrankten (Alzheimer’s Research and Therapy 2020, online 24. Dezember).

Der Test habe auch gezeigt, welche Probanden nur ein sehr geringes Risiko für eine Alzheimer-Demenz hatten, so die RUB in ihrer Mitteilung.

Für die Studie kooperierte das Team um Biophysik-Professor Dr. Klaus Gerwert und Julia Stockmann vom Bochumer Forschungszentrum für Proteindiagnostik mit der RUB-Statistikerin Professor Nina Timmesfeld sowie Forschern der Freien Universität Amsterdam.

Daten von 203 Personen analysiert

Die SCD-Kohorte umfasste 203 Personen. Bei Studieneintritt wurden von allen Blutproben entnommen und mit dem patentierten Immuno-Infrarot-Sensor analysiert, der die Fehlfaltung des für Alzheimer relevanten Amyloid-beta (A)-Peptids erkennt.

Außerdem durchliefen die Probanden eine ausführliche Alzheimer-Diagnostik. Zum Studieneintritt lieferte diese bei keiner der untersuchten Personen eine Alzheimer-Diagnose, fasst die RUB in ihrer Mitteilung zusammen.

Der Immuno-Infrarot-Sensor hingegen habe bei 22 Probanden fehlgefaltete Aß-Peptide detektiert und somit ein erhöhtes Alzheimer-Risiko. All diese Personen seien im Lauf der folgenden sechs Jahre erkrankt. Bei Probanden mit leichter Aß-Fehlfaltung dauerte es im Mittel länger (3,4 Jahre) bis zur Erkrankung als bei Probanden mit starker Aß-Fehlfaltung (2,2 Jahre).

Ein ebenfalls neu entwickeltes Modell zur Vorhersage des Risikos, symptomatisch an Morbus Alzheimer zu erkranken, ergab: Im Vergleich mit Probanden ohne fehlgefaltetes Aß-Peptid haben SCD-Probanden mit leichter Fehlfaltung ein 11-fach höheres Risiko und SCD-Probanden mit starker Fehlfaltung ein 19-fach höheres Risiko für eine solche Diagnose. „Die Fehlfaltung von Aß ist also ein sehr präziser prognostischer Plasma-Biomarker“, wird Gerwert zitiert.

Noch besser: Zwei Biomarker kombinieren

Zusätzlich überprüfte das Team, ob die Kombination zweier verschiedener Messmethoden die Vorhersage des Erkrankungsrisikos weiter verbessern kann. Dazu kombinierten sie die Fehlfaltung aller Aß-Isoformen mit einem Wert für die Konzentrationsabnahme des Aß42 im Vergleich zum Aß40 im Plasma, wie die RUB berichtet.

Die Amsterdamer Arbeitsgruppe maß die Aß-Konzentrationen mit der neuen Single-molecule-array-Technologie (SIMOA). Dadurch steigerte sich die Testgenauigkeit von einer AUC von 0,94 auf 0,99 (Area under Curve).

„Wir können jetzt mit einem einfachen Bluttest an symptomfreien Personen mit subjektiven Bedenken das Risiko, in Zukunft an klinischem Alzheimer zu erkranken oder eben nicht, sehr präzise vorhersagen“, erklärt Gerwert. „Ebenso sicher können wir aber auch älteren Menschen eine Entwarnung geben, die nur eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit haben, in den kommenden sechs Jahren an Alzheimer zu erkranken.“

„Durch das Biomarker-Panel können wir den kompletten Krankheitsverlauf von 14 Jahren, beginnend im symptomfreien Zustand mit der Fehlfaltung von Aß und der späteren Plaque-Ablagerungen von Aß42 im Gehirn mit ersten kognitiven Beeinträchtigungen präzise im Blut bestimmen“, ergänzt Julia Stockmann.

Hoffnung auf Behandlung in frühem Stadium

Ein solcher Bluttest, der die beginnende Alzheimer-Demenz schon im symptomlosen Zustand erkennen kann, wäre vor allem dann nützlich, wenn ein Wirkstoff zur Behandlung der Krankheit verfügbar wäre, erinnert die RUB in ihrer Mitteilung. Im März 2021 werde die US-amerikanische Food and Drug Administration über die Zulassung des Medikaments Aducanumab entscheiden.

„Unsere Ergebnisse zeigen eindeutig, dass in den klinischen Studien heutzutage die Alzheimer-Medikamente zu spät gegeben werden“, so Gerwert in der Mitteilung. Der Bochumer Forscher setzt sich dafür ein, dass der Immuno-Infrarot-Sensor künftig bei der Auswahl der Studienteilnehmer Anwendung findet. (eb)