Immunologie

Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis 2020 für T-Zell-Forschung

Den Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis erhält in diesem Jahr der japanische Immunologe Shimon Sakaguchi.

Veröffentlicht:

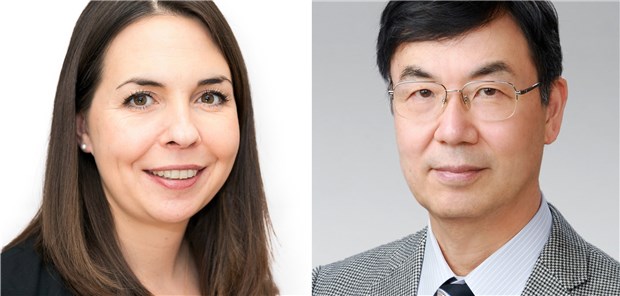

Die Preisträger: Rechts im Bild der japanische Immunologen Shimon Sakaguchi, der mit dem Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis 2020 ausgezeichnet wird. Links Judith Reichmann vom Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie (EMBL) in Heidelberg, sie erhält den diesjährigen Nachwuchspreis.

© Lopez/Privat/dpa

Frankfurt am Main. Der japanische Immunologe Shimon Sakaguchi wird am 14. März 2020 mit dem 120.000 Euro dotierten Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis in der Frankfurter Paulskirche geehrt. Das gab der Stiftungsrat der Paul Ehrlich-Stiftung heute bekannt. Sakaguchi, der an der Osaka-Universität forscht und lehrt, erhält die Auszeichnung für die Entdeckung der regulatorischen T-Zellen, wie die Universität in Frankfurt am Main mitteilt.

Mit diesen Zellen bleibt das Immunsystem im Gleichgewicht und sorgt dafür, dass Gefahren weder unter- noch überschätzt werden oder gar körpereigenes Gewebe attackiert wird. Die von Sakaguchi entdeckten Immunzellen sind damit ein wichtiger Garant für die unerlässliche Selbsttoleranz, also die Fähigkeit des Immunsystems zu unterscheiden, was fremd ist und was zum Körper gehört, heißt es in der Mitteilung. Fehler bei dieser Unterscheidung führen bekanntlich zu Autoimmunerkrankungen, Allergien oder Abstoßungsreaktionen. Ohne regulatorische T-Zellen drohen Krankheiten wie Typ-1-Diabetes,

Sakaguchi entdeckte eigene T-Zell-Klasse

So naheliegend die Existenz einer solchen mobilen “Friedenstruppe“ im Immunsystem ist, so schwierig war deren Nachweis. In den 1960er und 1970er Jahren überwog die Meinung, dass über die Selbsttoleranz ausschließlich im Thymus entschieden wird. Keine Immunzelle sollte den Thymus verlassen können, ohne gelernt zu haben, zwischen fremd und selbst zu unterscheiden. Aufpasser-Zellen außerhalb dieses Organs schienen nicht mehr nötig zu sein.

Sakaguchi war anderer Ansicht und sollte Recht behalten. Er konnte durch eine Reihe kluger Experimente zeigen, dass es eine eigene, eindeutig identifizierbare Klasse von T-Zellen gibt, die den Thymus zusammen mit den anderen T-Zellen verlassen und die dafür sorgen, dass die T-Zellen, die ihre Lektion in Selbsttoleranz nur unzureichend gelernt haben, nirgendwo im Körper Amok laufen.

„Shimon Sakaguchi wird nicht nur für diese bahnbrechende Entdeckung geehrt, sondern auch für seine Weitsicht und konsequente Beharrlichkeit,“ sagt Professor Thomas Boehm über die aktuelle Nominierung. Boehm ist Direktor am Max-Planck-Institut für Immunbiologie und Epigenetik in Freiburg und Vorsitzender des Stiftungsrates.

„Weil Sakaguchi seinen eigenen Experimenten mehr getraut hat als der gängigen Meinung, bewies er zuerst bei Mäusen und dann beim Menschen die Existenz der regulatorischen T-Zellen. Er zeigte zudem, dass Patienten mit dem seltenen IPEX-Syndrom keine regulatorischen T-Zellen besitzen und deshalb schon früh schwere Autoimmunerkrankungen entwickeln. Damit hat er auch die klinische Relevanz dieser Zellen belegt“, so Boehm.

Nachwuchspreis für Chromosomenforschung

Der Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Nachwuchspreis geht in diesem Jahr an Dr. Judith Reichmann vom Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie (EMBL) in Heidelberg. Die Nachwuchspreisträgerin hat gezeigt, warum Maus-Embryonen mitunter die falsche Zahl an Chromosomen haben oder über mehr als einen Zellkern pro Zelle verfügen.

Ihre Erkenntnisse zu den Fehlerquellen bei der Bildung von Ei- und Samenzellen bei Mäusen und während der ersten Zellteilung nach der Befruchtung sind auch für das Gelingen menschlicher Fortpflanzung interessant. Reichmann konnte zeigen, dass ein Protein mit dem Namen Tex19.1 bei Mäusen die langwierige und fehlerträchtige Halbierung des Chromosomensatzes bei der Bildung der Geschlechtszellen überwacht und dafür sorgt, dass die korrekte Zahl an Chromosomen an die Nachkommenschaft weitergegeben wird. Ist die Funktion dieses Proteins gestört oder fehlt es ganz, haben viele Embryonen unter den Nachkommen eine falsche Chromosomenzahl.

Reichmann konnte des Weiteren zeigen, dass väterlicher und mütterlicher Chromosomensatz während der ersten Zellteilung nach der Befruchtung über zwei getrennte Spindeln auf die beiden Tochterzellen verteilt werden, anstatt über eine gemeinsame Spindel wie bis dahin angenommen. Dies führt dazu, dass die mütterlichen und väterlichen Chromosomen während der ersten Teilung getrennt bleiben und sich erst bei den nachfolgenden Teilungen mischen.

Die Bildung von zwei getrennten Spindeln könnte auch einen Teil der hohen Fehlerrate bei den Zellteilungen im frühen Embryo erklären. Ob sich die Chromosomensätze auch beim Menschen erst im Zwei-Zell-Embryo mischen oder bereits in der befruchteten Eizelle – wie das deutsche Embryonenschutzgesetz annimmt –, ist allerdings noch unklar. (eb)