Evaluation aus Deutschland

Radiologisch isoliertes Syndrom: Neue Kriterien bewähren sich in der Praxis

Mit den 2023 revidierten Kriterien für ein radiologisch isoliertes Syndrom (RIS) lassen sich Personen besser erkennen, die keine MS entwickeln: Wer trotz MS-typischer Läsionen die Kriterien nicht erfüllt, bleibt meist von einer klinischen MS verschont, zeigen auch Daten aus Deutschland.

Veröffentlicht:

Die Autorinnen und Autoren resümieren, dass mit den neuen Kriterien die Unterscheidung von Patienten mit und ohne Multiple Sklerose wesentlich besser gelänge: Hier zeigten sich keine Überscheidungen der Konversionskurven. Nach fünf Jahren hatten rund 30 Prozent mit einem RIS nach den neuen Kriterien einen MS-Schub entwickelt, aber nur eine Person (4 Prozent) ohne RIS. (Symbolbild)

© Nomad_Soul / stock.adobe.com

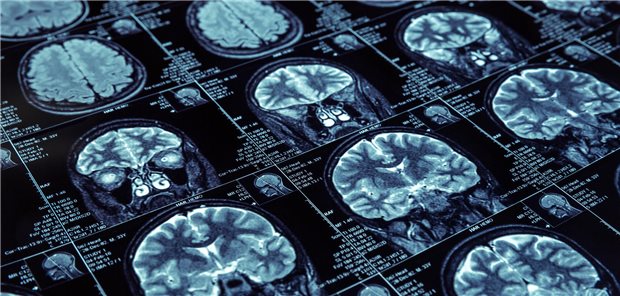

Kopenhagen. Haben Personen zwar keine Symptome einer Multiplen Sklerose (MS), aber MS-typische Läsionen, die zufällig bei einer Magnetresonanztomographie (MRT) entdeckt werden, sprach man bislang dann von einem radiologisch isolierten Syndrom (RIS), wenn die Kriterien für eine räumliche Dissemination erfüllt waren: Es mussten also in mehreren MS-typischen ZNS-Arealen (periventrikulär, infratentorial, kortikal/juxtakortikal, spinal) solche Läsionen vorliegen.

Dies ist nach den 2023 revidierten Diagnosekriterien nicht mehr nötig – es reicht, wenn neben Läsionen in einem MS-typischen Areal zwei oder drei weitere Risikofaktoren vorhanden sind.

Dazu zählen ein positiver Liquorbefund mit oligoklonalen Banden (OCB), spinale Läsionen in einer weiteren MRT oder neue T2-Läsionen in einer späteren Bildgebung. Nach den aktuell revidierten McDonald-Kriterien kann bei räumlicher Dissemination und positivem Liquor auch gleich eine MS-Diagnose gestellt werden.

Die neuen RIS-Diagnosekriterien gingen in Studien mit einer verbesserten Sensitivität (86 Prozent), aber einer moderaten Spezifität (35 Prozent) einher.

Einfacher und flexibler

Diagnose einer Multiplen Sklerose nach McDonald-Revision – fünf Fallberichte

Hoher negativer prädiktiver Wert

Ein Team um Dr. Friederike Held vom Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München (TUM) hat die neuen Kriterien nun anhand einer Kohorte der Universität Ulm und der TUM bei 115 Personen mit zufällig entdeckten MS-typischen Läsionen validiert und die Ergebnisse auf der Tagung der europäischen MS-Gesellschaft ECTRIMS in Kopenhagen vorgestellt.

63 der Personen erfüllten die alten Kriterien aus 2009 mit einer räumlichen Dissemination, 26 nur die neuen Kriterien, und ebenfalls 26 hatten Läsionen in nur einem Areal und maximal einen Risikofaktor, erfüllten also auch die neuen Kriterien nicht.

Alle, welche nur die neuen Kriterien erfüllten, hatten OCB im Liquor und zeigten in Nachuntersuchungen neue T2-Läsionen. Zwei von ihnen (8 Prozent) wiesen zudem Gadolinium-anreichernde Läsionen auf.

Unter den Personen, die nicht die neuen Kriterien erfüllten, hatten drei OCB (12 Prozent) und fünf (21 Prozent) entwickelten später neue T2-Läsionen.

McDonald-Revision 2024

Multiple Sklerose: Neue Diagnose-Kriterien vorgestellt

In den Folgejahren erkrankte rund ein Viertel an einer klinische MS, darunter nur eine Person, die nicht die neuen Kriterien erfüllte. Schauten sich die Neurologinnen und Neurologen den hochgerechneten Zehnjahresverlauf an, so konnten die alten Kriterien nur in den ersten drei Jahren gut zwischen Personen, die eine MS entwickelten, und solchen ohne diskriminieren. Anschließend hatten Personen mit MS-typischen Läsionen, welche nicht die 2009er-Kriterien erfüllten, ein ähnlich hohes Konversionsrisiko wie solche, die sie erfüllten: Nach fünf Jahren war in beiden Gruppen etwa ein Viertel betroffen.

Dagegen gelang die Unterscheidung mit den neuen Kriterien wesentlich besser: Hier zeigten sich keine Überscheidungen der Konversionskurven. Nach fünf Jahren hatten rund 30 Prozent mit einem RIS nach den neuen Kriterien einen MS-Schub entwickelt, aber nur eine Person (4 Prozent) ohne RIS. Aufgrund der niedrigen Personenzahlen sind die Ergebnisse allerdings mit Vorsicht zu interpretieren.

Vorteile versprechen die neuen Kriterien vor allem über einen hohen negativen prädiktiven Wert von über 70 Prozent, wie er in größeren Studien ermittelt wurde. Die allermeisten Personen mit MS-typischen Läsionen, welche nicht die neuen Kriterien erfüllen, entwickeln also tatsächlich keine klinische MS, so Held. Dies werde nun auch durch die Daten aus München und Ulm bestätigt.