Sucht

Statt "Legal Highs" künftig Cannabis vom Arzt?

Seit Ende letzten Jahres verbietet das "Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz" den Handel mit neuen Drogenkreationen aus dem Internet ("Legal Highs"). Dafür ist jetzt Cannabis auf Rezept erhältlich. Sucht-Experten rechnen mit einem Ansturm auf Praxen.

Veröffentlicht:

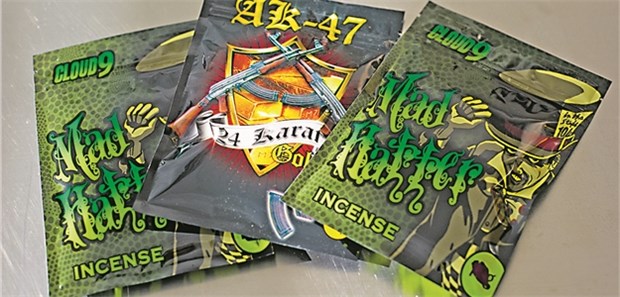

Harmlose Anmutung: „Legal Highs“ haben coole Namen wie „Mad Hatter“ und „AK-47“.

© picture alliance / dpa

Werde aktiv. Werde high. Gib dich unseren Badesalzen hin." Daneben eine aufreizende Schönheit in der Wanne. Und grün unterlegt, im oberen rechten Eck der Internetseite, heißt es, ebenso vielversprechend wie beruhigend: "Knallt legal."

Noch immer werben die Anbieter von Badesalzen, Kräutermischungen (Spices) und Liquid Highs im Internet mit solchen Sprüchen.

Dabei hat der Gesetzgeber das muntere Treiben mit den "Legal Highs" bereits Ende November letzten Jahres unter Strafe gestellt. So kann jetzt mit "Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren" belangt werden, wer die sogenannten neuen psychoaktiven Substanzen (NPS) verkauft, in Verkehr bringt, verabreicht oder herstellt.

Für gewerbsmäßigen Handel oder die Abgabe an Minderjährige sieht das "Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz" (NpSG) Freiheitsstrafen von bis zu zehn Jahren vor.

Stoffgruppen unter Strafe

Das Gesetz soll dem jahrelangen Katz- und Maus-Spiel zwischen Behörden und Ermittlern sowie findigen "Drogendesignern" ein Ende bereiten. Dem NpSG sind nun nicht mehr wie bisher im Betäubungsmittelgesetz (BtMG) Einzelsubstanzen unterstellt, sondern ganze Stoffgruppen wie Phenethylamine und synthetische Cannabinoide. Die Frage ist nur, inwiefern die äußerst aktive Szene sich davon beeindrucken lässt.

Ins Rollen kam das Geschäft mit den "Legal Highs" etwa 2009, als chemisch versierte Drogenerfinder, vor allem in den Niederlanden, verstärkt bekannte Verbindungen im Labor zu neuen Rauschmitteln zusammen bauten. Damit wurden die Mittel von der jeweils geltenden BtMG-Version nicht mehr erfasst.

Der Gesetzgeber konnte gar nicht so schnell Anpassungen vornehmen, wie psychotrope Substanzen neu entwickelt und auf den Markt geworfen wurden. Im Frühwarnsystem der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD) wurden zwischen 2005 und 2011 mehr als 164 neue psychoaktive Substanzen gemeldet. Allein im Jahr 2014 kamen 101 neu dazu.

Drogensumpf im Internet ist nicht ausgetrocknet

Die Wirkung ist oft durchschlagend und unberechenbar. Das zeigen zum Beispiel die Exzesse auf einer Heilpraktikertagung 2015 in Handeloh in Niedersachsen: Die herbeigerufenen Einsatzkräfte trafen damals auf torkelnde, halluzinierende, kaum ansprechbare Menschen, teilweise mit lebensbedrohlichen Krampfanfällen, Luftnot und Herzrasen.

Offenbar kam hier das Psychedelikum 2C-E ("Aquarust") zum Einsatz. Dieses war in Deutschland bereits Ende 2014 verboten worden. Auf dunklen Wegen war es zu den Tagungsteilnehmern gelangt, die sich von der Droge eine harmlose "Bewusstseinserweiterung" versprachen. Die Seminarleiter, eine Heilpraktikerin und ein Psychologe müssen sich jetzt vor Gericht verantworten.

Für den Suchtexperten Dr. Stephan Walcher aus München ist das Internet nach wie vor ein wichtiger Umschlagplatz sowohl für neue als auch für alte Drogen. Diese würden derzeit angeboten auf 500 bis 1000 Websites, die so schnell entstehen und verschwinden, dass "kein Mensch sie dokumentieren kann".

Ein Großteil des Handels laufe dabei über das sogenannte Darknet, und zwar fast immer über Ländergrenzen hinweg, berichtete Walcher beim 18. Interdisziplinären Kongress für Suchtmedizin in München.

Läuft das Gesetz ins Leere?

Das Verlangen nach dem ultimativen Rausch wird sich durch Gesetze nicht stoppen lassen. Und es gibt nach wie vor viele Möglichkeiten, an berauschende Substanzen heranzukommen. Dazu gehören auch Internetapotheken und Arztpraxen. Dort würden Patienten sich zuweilen BtM-Rezepte erschleichen, so berichtet Walcher, etwa unter Vorspiegelung von "Rückenschmerzen".

Auf der einen Seite wird dem Missbrauch ein Riegel vorgeschoben, auf der anderen eröffnen sich durch geänderte Vorschriften neue Möglichkeiten: Seit dem 10. März 2017 dürfen Ärzte medizinisches, bisher noch ausschließlich aus dem Ausland importiertes Cannabis (Blüten und Extrakte aus der Hanfpflanze) ohne Ausnahmeerlaubnis per BtM-Rezept verschreiben.

Das wird es zwangsläufig mit sich bringen, dass sich auch Menschen mit Suchtpotenzial die nunmehr legale Droge verordnen lassen wollen.

Gefährlicher Beikonsum bei Cannabis

Schmerzmediziner berichten bereits von einem regelrechten Ansturm von Patienten, die Cannabis auf Rezept verlangen. Das sind oft "gerade nicht die schwer kranken MS-Patienten", also diejenigen, die von der Cannabisverschreibung wohl am ehesten profitieren könnten, berichtete Dr. Matthias Knop, Neurologe am MPI München, bei der der Tagung.

Über die Wirkungen der verschiedenen Inhaltsstoffe – außer THC und Cannabidiol sind das oft noch viele weitere – ist derzeit noch viel zu wenig bekannt. Fest steht, dass Cannabis nicht harmlos ist.

In Studien wurden viel Nebenwirkungen belegt, von Übelkeit und Durchfall bis zu Verwirrung und Halluzinationen. Vor allem in Kombination mit diversen synthetischen Stoffen aus dunklen Quellen kann sich ein teuflischer Cocktail ergeben.

Knop rät Ärzten nachdrücklich, sich mit den Cannabismedikamenten auseinanderzusetzen und die Patienten über mögliche Nebenwirkungen, vor allem auch über die Gefahren des Beikonsums, aufzuklären: "Nicht nur die Dosis, auch die Mischung macht das Gift!"