Telemonitoring ersetzt nicht Ärzte

Heimdiagnostik wird eine Säule des Gesundheitswesens. Technik wird den Arzt aber nicht ersetzen, sie soll ihn allerdings entlasten.

Veröffentlicht:

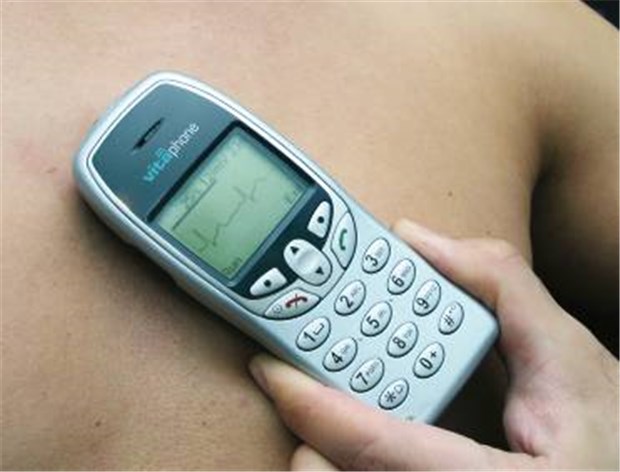

Per Spezialhandy werden Herzdaten von zu Hause aus gesendet

© Foto: Vitaphone

Alle 5 bis 7 Jahre verdoppele sich das Wissen für Ärzte. "Das muss verarbeitet werden", sagte Professor Hartmut Gehring vom Uniklinikum in Lübeck. Zudem werde in Kliniken noch mehr Effizienz gefordert, die Zeit am Patienten nehme weiter ab, so Gehring bei einer Veranstaltung des Verbandes der Elektrotechnik (VDE) während der Medica. Die entstehende Lücke lasse sich etwa durch Telemonitoring schließen. Der Arzt werde aber nicht ersetzt, sondern quasi nur das Wohnzimmer zur Arztpraxis, ohne dass der Arzt anwesend ist.

Den Nutzen von Telemedizin habe etwa das Programm CorBene mit Patienten mit Herzinsuffizienz ergeben: 80 Prozent wurden leitliniengerecht versorgt. Die Patienten übertragen regelmäßig die Daten ihres Herzens von zu Hause aus. Der Arzt überwacht die Therapie, kann - wenn nötig - eingreifen, sagte Benjamin Homberg vom Unternehmen Vitaphone.

Zum Vergleich nannte Homberg Zahlen aus der Studie SHAPE: Hier erhielt - ohne Telemedizin - nur jeder fünfte Patient eine Therapie nach den Leitlinien. Homberg nannte als Vorteile telemedizinischer Überwachung: Die Hospitalisierungsrate, die Zahl von Notarzteinsätzen und die Kosten sinken, die Selbstverantwortung des Patienten, die Lebensqualität und der Umgang mit der Angst bessere sich.

Allerdings gebe es viele Innovationshürden, beklagte Dr. Thomas Becks vom VDE. Das habe eine aktuelle Studie im Auftrag des Forschungsministeriums ergeben, bei der 50 Experten aus Unternehmen, Forschung, Ärzteschaft und Kostenträgern interviewt wurden. Das eher geringe Interesse von Forschern führte Becks auf die Notwendigkeit zurück, in renommierten Journalen zu publizieren. Da bringe etwa Molekularbiologie mehr Punkte als Medizintechnik. Wollten sich dennoch Forscher an deutschen Unis in der Medizintechnik engagieren, fühlten sie sich von ihren Verwaltungen allein gelassen. "Kooperationsverträge mit Unternehmen der Medizintechnik müssten die Forscher in der Regel selbst aufsetzen", so Becks.

Meist dauere es fünf Jahre, bis neue Medizintechnik angewandt werden könne. Für kleine und mittelständische Unternehmen sei das sehr lang, zumal oft die Refinanzierung unklar sei. Und jetzt fordere der gemeinsame Bundesausschuss auch noch Kosten-Nutzen-Analysen, ohne dass das IQWiG bisher klare Kriterien hierzu aufgestellt habe, beklagte Becks.