Gerichtshof: Kein Patent auf humane Embryonen

Der Europäische Gerichtshof hat in einer Grundsatzentscheidung humane embryonale Stammzellen für nicht patentierbar erklärt.

Veröffentlicht:

Der Neuropathologe Professor Oliver Brüstle, hier im Jahr 2009 bei der Verhandlung vor dem Bundesgerichtshof, ist vor dem EuGH unterlegen.

© dpa

LUXEMBURG (mwo). Die Würde des Menschen beginnt mit der Befruchtung der Eizelle. Menschliche embryonale Stammzellen und ihre Nutzung sind daher nicht patentierbar, urteilte am Dienstag der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg.

Er gab damit der Naturschutzorganisation Greenpeace im Streit mit dem Bonner Neuropathologen Oliver Brüstle recht.

Im Dezember 1997 Patent angemeldet

Brüstle hatte im Dezember 1997 ein Patent auf sogenannte neurale Vorläuferzellen angemeldet. Greenpeace klagte gegen das Patent mit dem Argument, menschliches Leben sei nicht patentierbar. Der Bundesgerichtshof legte den Streit dem EuGH vor.

Nach der Biopatentrichtlinie der EU aus dem Jahr 1998 ist der "menschliche Körper in den einzelnen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung" von der Patentierung ausgeschlossen.

Dies, so nun der EuGH, solle ein Patent ausschließen, "sobald die der Menschenwürde geschuldete Achtung dadurch beeinträchtigt werden könnte".

Begriff des menschlichen Embryos ist weit auszulegen

Daher sei der Begriff des menschlichen Embryos weit auszulegen. "Insofern ist jede menschliche Eizelle vom Stadium ihrer Befruchtung an als ‚menschlicher Embryo‘ anzusehen, da die Befruchtung geeignet ist, den Prozess der Entwicklung eines Menschen in Gang zu setzen."

Dies gelte auch für künstlich hergestellte Embryonen. Nach EU-Recht ist zudem die "Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken" verboten.

Ausgenommen seien nur medizintechnische Verfahren

Hier entschied der EuGH, dass dies auch ein Patent zu Forschungszwecken umfasst, weil sich die Forschung und die spätere Anwendung der Forschungsergebnisse nicht trennen ließen.

Ausgenommen seien davon nur medizintechnische Verfahren, die dem "verwendeten" Embryo selbst helfen wollen, etwa um eine spätere Behinderung zu vermeiden.

Auch ein Verfahren nicht patentierbar, mit dem menschliche Embryonen zerstört werden

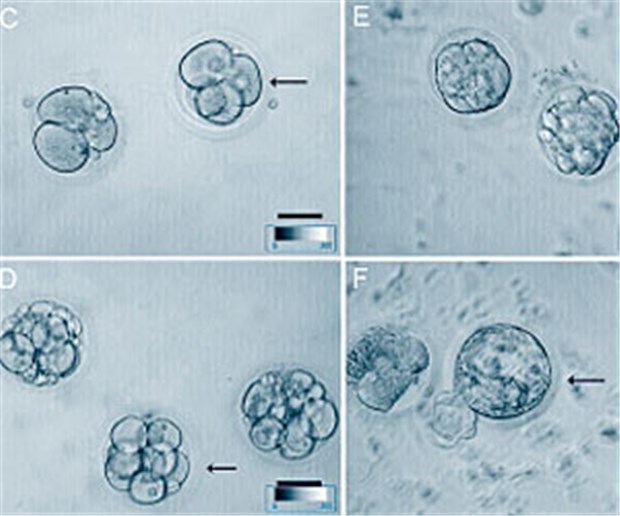

Gegenstand eines höchstrichterlichen Urteils: Menschliche Embryonen. Die Richter haben ihre Patentierung verboten.

© dpa

Als Konsequenz beider Patent-Verbote könne auch ein Verfahren nicht patentierbar sein, mit dem menschliche Embryonen zerstört werden, um die Vorläuferzellen zu gewinnen, so der EuGH weiter.

Daran ändere sich auch dadurch nichts, dass Brüstle in seinem Patentantrag das Verfahren geschickt beschrieben habe, ohne die Verwendung menschlicher Embryonen zu erwähnen.

Greenpeace: "Europäische Rechtsgeschichte"

Greenpeace wertete das Urteil als "europäische Rechtsgeschichte" und forderte Brüstle indirekt auf, sein Verfahren umzustellen.

"Forscher haben in den vergangenen Jahren verschiedene Möglichkeiten gefunden, geeignete Stammzellen herzustellen, ohne menschliche Embryonen zu zerstören", erklärte Greenpeace Patentberater Christoph Then.

Urteil des EuGH: Az.: C-34/10

Vorläuferzellen für die neurologische Therapie

Der Patentantrag von Professor Oliver Brüstle, Leiter des Instituts für Rekonstruktive Neurobiologie in Bonn, betrifft zum einen isolierte und gereinigte neuronale Vorläuferzellen und die Verfahren zur Herstellung dieser Zellen aus humanen embryonalen Stammzellen. Zum anderen geht es auch um die Verwendung der Vorläuferzellen in der Therapie von Patienten mit neurologischen Erkrankungen. Brüstle zufolge gibt es bereits erste klinische Anwendungen mit diesen Zellen, etwa ihre Transplantation bei Parkinsonpatienten.

Für die Herstellung der neuronalen Vorläuferzellen werden humane embryonale Stammzellen verwendet. Sie sind pluripotent, das heißt, sie können sich in jede der etwa 200 Zellarten verwandeln. Gewonnen werden die embryonalen Stammzellen aus der Inneren Zellmasse von fünf Tage alten Blastozysten, die dabei zerstört werden. Aus der Inneren Zellmasse entwickelt sich der Fetus, die übrigen Zellen steuern zur Plazenta bei. Wie es in dem EuGH-Urteil heißt, zielt das Streitpatent darauf ab, das technische Problem zu lösen, aus embryonalen Stammzellen gewonnene isolierte und gereinigte Vorläuferzellen mit neuronalen oder glialen Eigenschaften unbegrenzt herzustellen. (ple)

Lesen Sie dazu auch den Kommentar: Ethik kann die Wirtschaft lenken