Kombi-Technik präzisiert das Frakturrisiko

Das individuelle Frakturrisiko bei Osteoporose lässt sich wohl am besten beurteilen, wenn eine hoch auflösende quantitative Computertomografie in Verbindung mit einer Finite Elemente Analyse genützt wird.

Veröffentlicht:

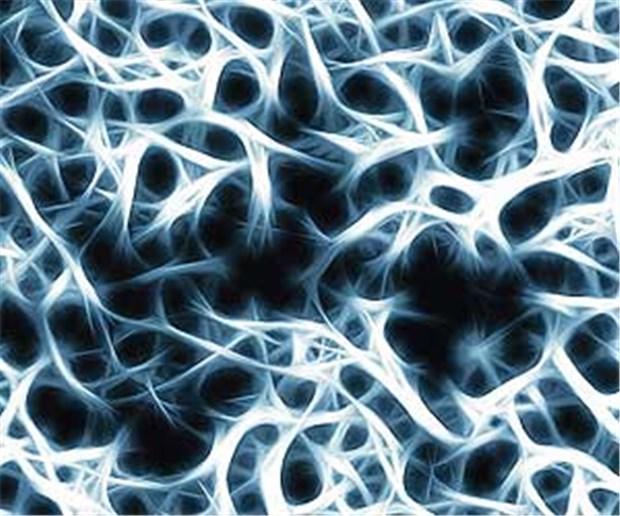

Die Knochenmineraldichte ist ein wesentlicher Marker für die Beurteilung des Frakturrisikos bei einem Patienten.

© DeVIce / fotolia.com

FÜRTH. Ein in der industriellen Werkstückprüfung schon verbreitetes Verfahren könnte helfen, das Knochenfrakturrisiko von Osteoporosepatienten besser als bisher einzuschätzen.

Um bei Patienten mit Osteoporose das Frakturrisiko abzuschätzen oder den Therapieerfolg zu kontrollieren, ist derzeit in der täglichen Routine die Knochendichtemessung mittels DXA (dual energy x-ray absorptiometry) die Methode der Wahl.

Die mittels DXA gewonnenen Erkenntnisse erlauben nur bedingte Rückschlüsse auf das Frakturrisiko

Da damit aber nur die sogenannte integrale Knochendichte erfasst wird und andere für die Frakturresistenz entscheidende strukturelle und geometrische Eigenschaften des Knochens mit dieser Methode verborgen bleiben, erlauben die mittels DXA gewonnenen Erkenntnisse nur bedingte Rückschlüsse auf das individuelle Frakturrisiko beziehungsweise dessen Veränderung unter Therapie.

Darauf hat der Medizinphysiker Professor Klaus Engelke aus Erlangen auf einer Veranstaltung beim DVO-Kongress Osteologie 2011 in Fürth aufmerksam gemacht.

Ein differenzierteres Bild der individuellen Knochenfestigkeit gestattet die quantitative Computertomographie. Dabei lassen sich die derzeit wohl zuverlässigsten Aussagen zur Frakturresistenz eines Knochens treffen, wenn eine hoch auflösende quantitative Computertomographie in Verbindung mit der sogenannten Finite Elemente Analyse (FEA) genützt wird.

Dazu stellte Engelke ein Verfahren vor, das in der Medizin vorerst noch vor allem für die Forschung von Bedeutung ist.

Mit FEA wird auch Bruchfestigkeit von Flugzeugteilen geprüft

Die FEA ist ein in der industriellen Werkstückprüfung bereits verbreitetes Verfahren, mit dem zum Beispiel virtuell die Bruchfestigkeit von Flugzeugteilen geprüft wird. Dabei wird ein Werkstück mit Hilfe spezieller Programme auf dem Computerbildschirm in kleinste Elemente mit bekannten Materialeigenschaften unterteilt.

Anhand simulierter Krafteinwirkungen kann dann geprüft werden, wie sich das jeweilige Werkstück bei realitätsrelevanten unterschiedlichen Druck-, Zug- oder Torsionskräften verhält. Ausgehend von in der quantitativen Computertomographie gewonnenen, möglichst umfassenden Eigenschaftsdaten eines Knochens lässt sich das Verfahren der Finite Elemente Analyse analog auch zur osteologischen Frakturresistenzanalyse nützen.