Arzneimitteltherapie

Orphan Drugs – wirklich unbezahlbar?

Orphan Drugs haben die Versorgung von Patienten mit Seltenen Erkrankungen in den letzten zwei Jahrzehnten entscheidend verbessert – aber auch zu einem steilen Kostenanstieg geführt. Warum das Instrument der frühen Nutzenbewertung um weitere Bewertungsverfahren ergänzt werden müsste.

Veröffentlicht:

Orphan Drugs machen zwar nur 0,07 Prozent aller verordneten Tagesdosen aus, erreichen inzwischen aber einen Anteil von 13,5 Prozent der GKV-Arzneimittelausgaben.

© mhp / stock.adobe.com

Berlin. „Orphan Drugs – unverzichtbar und unbezahlbar?“ – über diesen Konflikt diskutierten im Rahmen eines virtuellen Symposions von WISO-Consulting Experten der medizinischen und ökonomischen Wissenschaft sowie Patientenvertreter. Mit erstaunlich wenig Kontroversen.

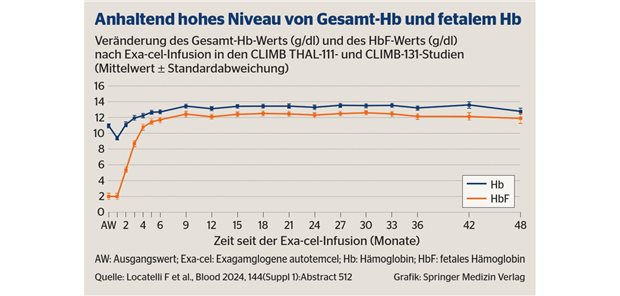

Mehr als zwei Jahrzehnte nach Inkrafttreten der EU-Gesetzgebung für Orphan Drugs von 2000 und nach fast 14-jähriger Erfahrung mit dem AMNOG steht für Professor Bernhard Wörmann, Medizinischer Leiter der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie, fest, dass neue Orphan Drugs den Verlauf seltener Erkrankungen teils „dramatisch verbessert“ haben. Das gelte vor allem auch für die Behandlung von Krebs. Gerade in der Onkologie seien auch gute randomisierte klinische Studien möglich gewesen. Dennoch bleibe bei vielen Seltenen Erkrankungen die Datenlage aufgrund kleiner Populationen zum Zeitpunkt der Zulassung und frühen Nutzenbewertung unsicher.

Sieben-Milliarden-Euro-Marke geknackt

Orphan Drugs machen zwar nur 0,07 Prozent aller verordneten Tagesdosen aus, erreichen inzwischen aber einen Anteil von 13,5 Prozent der GKV-Arzneimittelausgaben; im letzten Jahr knackten die Ausgaben für Orphans die Sieben-Milliarden-Euro-Grenze. Dennoch sieht Professor Volker Ulrich, Gesundheitsökonom an der Universität Bayreuth, – im Gegensatz etwa zum GKV-Spitzenverband – noch kein Risiko für die Finanzstabilität der GKV. Der Anteil der Ausgaben für Arzneimittel sei seit Jahren mit rund 17 Prozent nahezu konstant geblieben. Eine Ursache für die relative Stabilität sei auch, dass der Preiswettbewerb auf dem Generika-Markt Entlastung geschaffen habe. Ein Konflikt mit der Finanzierbarkeit der Gesundheitsausgaben könne dann entstehen, wenn effektiv versucht werde, die Generikaproduktion nach Europa rückzuverlagern.

Interview mit Anwalt

Gesundheitsmarkt im Umbruch: Wo bleibt die Rechtssicherheit?

Prinzipiell sind sich der Arzt und der Ökonom einig: Das AMNOG-Verfahren hat sich in Deutschland bewährt und sollte prinzipiell beibehalten werden. Allerdings plädieren beide auch für Ergänzungen und Weiterentwicklungen des Instrumentariums zur Bewertung des Zusatznutzens und der Preisbildung.

QALY-Konzept kann nicht die Lösung sein

Einen grundsätzlichen Wechsel vom komparativen Bewertungsverfahren in Deutschland – hier werden die patientenrelevanten Nutzen einer Innovation mit dem einer Standardtherapie (meist ein Arzneimittel) und deren Jahrestherapiekosten verglichen – zu Verfahren wie dem Konzept der Quality Adjusted Life Years (QALY) – hier wird aufgrund einer politisch gesetzten Grenze für akzeptierte Kosten eines QALY ein Preis ermittelt – hält Ulrich für unrealistisch. Die dafür vorhandene Bereitschaft zur offenen Rationierung, die allerdings nur statistisch ex ante und nicht im konkreten Einzelfall durch den Arzt erfolgt, sei politisch in Deutschland nicht vorhanden.

Wobei Wörmann darauf hinweist, dass etwa im Fall Zolgensma das QALY-Konzept erlaube, einen Preis von einer Million Euro zu akzeptieren, wenn 35 QALYs erreicht werden (bei einer QALY-Grenze von 30.000 Euro). Auf der anderen Seite, so Dr. Andreas Rohde vom Medizinischen Dienst Westfalen-Lippe, impliziere das QALY-Konzept eine Altersdiskriminierung, weil eine solche QALY-Zahl bei älteren Patienten unerreichbar sei. Gleichwohl sei zu bedenken, dass es auch im deutschen System verdeckte Rationierung gebe, so die Medizinethikerin Dr. Julia König vom NCT des Universitätsklinikums Heidelberg.

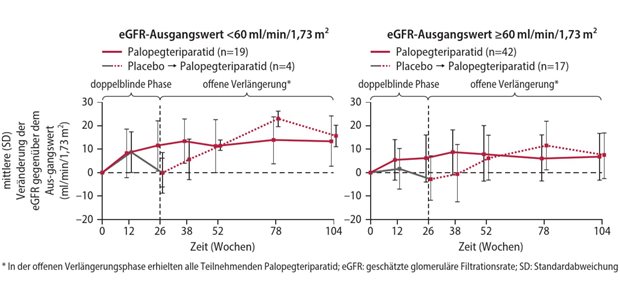

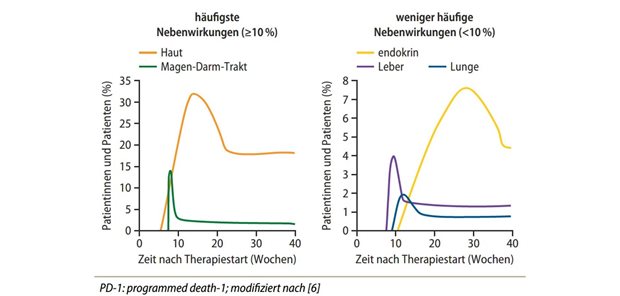

Um dieser Intransparenz in Deutschland zu begegnen, sollte die frühe Nutzenbewertung – zumindest dann, wenn sie auf Basis geringer Evidenz und nicht quantifizierbarem Zusatznutzen stattfinde – durch weitere Verfahren ergänzt werden. Denkbar hierzu sei etwa eine spätere Kosten-Nutzen-Bewertung, die auch gesamtwirtschaftliche und gesamtgesellschaftliche Perspektiven, etwa die Effekte auf Arbeitsfähigkeit, Frühverrentung und Pflegebedürftigkeit einbeziehe.

Verantwortung muss bei den versorgenden Teams bleiben

Auf jeden Fall sollten dabei auch, so Wörmann, Real World Date genutzt werden, mit der die tatsächliche medizinische Versorgung erfasst werde. Bislang unzureichend seien dazu allerdings die in den meisten Registern vorhandenen Daten, die allenfalls Aussagen über Mortalität und Wiedererkrankung liefern, nicht jedoch patientenrelevante Daten wie die Krankheitssymptomatik, Toxizität, Nebenwirkungen und somit Daten auch zur Lebensqualität.

Für überhaupt nicht empfehlenswert hält der Mediziner Rohde eine nachgelagerte Überprüfung von Therapieentscheidungen und Arzneimitteleinsatz durch den Medizinischen Dienst. Der behandelnde Arzt oder das Behandlungsteam müsse seine Eigenständigkeit und Verantwortlichkeit uneingeschränkt behalten, so sein Plädoyer. (HL)