Transplantationsmedizin

Werden mögliche Organ-Spender einfach übersehen?

In Deutschland ist die Zahl der Organspender nach wie vor gering. Einige Gründe – Stichwort "Organspendeskandal" – sind gut bekannt, andere weniger. Etwa der, dass manche Patienten als Spender womöglich gar nicht ins Kalkül gezogen werden.

Veröffentlicht:

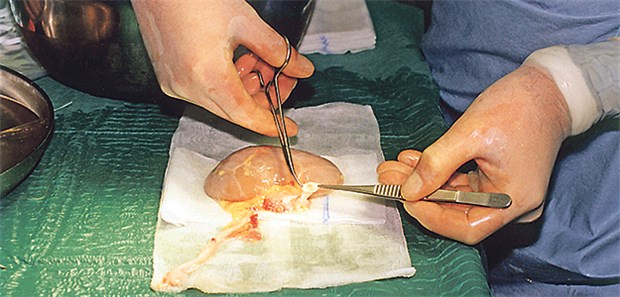

Nierentransplantation: Rund 8000 Dialysepatienten warten in Deutschland derzeit auf ein Organ.

© JOKER / dpa

Die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) hat vor wenigen Tagen die Jahresbilanz für 2016 vorgelegt. Hiernach haben im vergangenen Jahr 857 Menschen nach ihrem Tod Organe gespendet, nach 877 im Jahr 2015 und 864 im Jahr 2014. Der bundesweite Durchschnitt beläuft sich mit diesen Zahlen auf 10,4 je Million Einwohner. Diesen Spendern stehen mehr als 10.000 Patienten gegenüber, die ein Organ benötigen.

Die Spitzenposition in der Organspende nicht nur in Europa, sondern weltweit nimmt seit 25 Jahren Spanien ein. Im vergangenen Jahr haben die Spanier ihren eigenen Rekord übertroffen, die Spenderquote liegt dort nunmehr bei 43,4 je Million Einwohner.

In Spanien gilt, die Organspende betreffend, eine Widerspruchsregelung. Die hohe Spenderrate lässt sich damit aber kaum begründen. Denn inzwischen haben die meisten europäischen Länder ebenfalls eine Widerspruchsregelung. Die spanischen Zahlen werden allerdings, von Kroatien abgesehen, nirgends annähernd erreicht.

Die Spanier selbst sind ein Beispiel, warum es für die Steigerung der Spenderquoten keineswegs genügt, eine Widerspruchsregelung einzuführen. Diese Regelung existiert dort seit 1979. Zehn Jahre später gab es aber immer noch nur 14 Organspender je Million Einwohner. Erst ab 1990 nahmen die Spendenzahlen stark zu. Zu verdanken war dies der Gründung der Organización Nacional de Trasplantes (ONT). "Organisation" lautet auch die Losung, wenn es darum geht, den Erfolg des sogenannten Spanischen Modells zu erklären.

Der DSO scheint ebenfalls zu schwanen, dass die niedrigen deutschen Spenderzahlen nicht zuletzt auf Organisationsmängel zurückgehen. Axel Rahmel, Medizinischer Vorstand der DSO, hält es für entscheidend, strukturelle Maßnahmen flächendeckend umzusetzen: "Das betrifft vor allem die Ausgestaltung der Aufgaben der Transplantationsbeauftragten, ihre kontinuierliche Weiterbildung, aber auch die Entlastung von anderen Aufgaben und die Wertschätzung ihrer Tätigkeit – nicht zuletzt durch die Klinikleitung."

Dokumentationen zu 1195 Todesfällen analysiert

Womit es in den Krankenhäusern in puncto Organspende hapern kann, haben dänische Mediziner kürzlich im Zuge einer Studie untersucht. Die Dänen haben Anlass genug, solche Untersuchungen anzustellen. Ihre Quote liegt mit nunmehr gut 15 Spendern pro Million Einwohner zwar über der deutschen, aber unter der Rate der meisten anderen europäischen Länder und weit unter der spanischen.

Die dänischen Erkenntnisse machen nachdenklich. Offenbar werden bestimmte Patientengruppen als mögliche Spender überhaupt nicht in Erwägung gezogen, obwohl sie alle Kriterien erfüllen. Zwar handelt es sich hier nur um die Erfahrung einer einzigen Klinik. Doch ist nicht zu erkennen, warum es anderswo in Häusern mit vergleichbaren Arbeitsbedingungen nicht ähnlich laufen sollte. Sabrina Kousgaard und Preben S¢rensen von der Universitätsklinik Aalborg hatten sämtliche der 1195 dortigen Todesfälle aus dem Jahr 2012 daraufhin untersucht, ob die verstorbenen Patienten als Organspender infrage gekommen wären (Acta Anaesthesiol Scand 2017, online 10. Januar). Bei 85 von ihnen war dies gegeben: Sie hatten Hirnverletzungen erlitten, die absehbar den Tod herbeiführen würden, und waren weder an Krebs noch an Multiorganversagen erkrankt. Prinzipiell wäre es also möglich gewesen, ihren Hirntod abzuwarten und sie zu Organspendern zu machen.

Nur knapp zwölf Prozent spendeten ihre Organe

Nur zehn dieser 85 Patienten, knapp 12 Prozent also, spendeten am Ende ihre Organe. Die übrigen 88 Prozent nahmen sie mit ins Grab. Der größte Verlustfaktor war, dass die potenziellen Spender nie auf die Intensivstation verlegt – und wenn doch, schließlich extubiert und wieder auf eine Normalstation geschickt wurden. Das betraf 38 der 85 möglichen Spender, knapp 45 Prozent. Doch ohne Beatmungstherapie gibt es keine Organspende. 15 potenzielle Spender (18 Prozent) starben auf der Intensivstation, ohne dass ihr Status als möglicher Organspender geprüft worden wäre. Bei drei Patienten wurde versäumt, die Angehörigen zu fragen, bei 17 verweigerten die Angehörigen die Spende. Und bei zwei Patienten erwies sich die Organfunktion als zu schlecht für eine Transplantation.

Allein mit den auf einer Normalstation gestorbenen und auf der Intensivstation übersehenen gingen demnach 53 von 85 möglichen Spendern für die Transplantation von Organen verloren. Das sind 62 Prozent. Unter den Spendern befand sich im Übrigen kein einziger der Patienten mit zerebraler Blutung oder einem Hirninfarkt, obwohl sie 44 Prozent der Spenderkandidaten ausgemacht hatten. Wenn aber ganze Gruppen möglicher Organspender komplett durchs diagnostische Raster fallen, hilft es nichts, sich Gedanken über Zustimmungsregeln zu machen. Was helfen könnte, ist ein Blick nach Spanien: Von Spanien lernen heißt organisieren lernen.