Mit Nanopartikeln

Impfen ohne Injektion

Nanopartikel mit Impfstoffen, die direkt an Langerhans-Zellen in der Haut binden und so eine gezielte Immunantwort auslösen, haben Potsdamer Wissenschaftler entwickelt. Sie hoffen, mit dieser Technologie eine Plattform für die Entwicklung neuer Vakzinen zu etablieren.

Veröffentlicht:

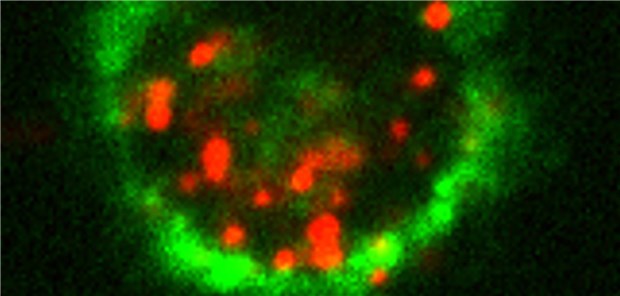

Querschnitt einer Langerhans-Zelle (Membran in grün). Aufgenommene Nanopartikel sind rot dargestellt. Langerhans Zellforschung Labor, Medizinische Universität Innsbruck

© Langerhans Zellforschung Labor, Medizinische Universität Innsbruck

POTSDAM. Forscher des Max-Planck-Instituts für Kolloid- und Grenzflächenforschung (MPIKG) wollen Impfstoffe ohne Injektion über die Haut genau an die Immunzellen ausliefern, die später für die gezielte Aktivierung des Immunsystems verantwortlich sind.

Sie haben dafür Nanopartikel entwickelt, die direkt an Langerhans-Zellen in der Epidermis binden und so eine kontrollierte Immunantwort auslösen, wie das MPIKG berichtet. Zudem würden unerwünschte Wirkungen minimiert.

Natürliche Funktion ausgenutzt

Für die Entwicklung eines gezielten Wirkstofftransports machten sich die Wissenschaftler um Dr. Eike-Christian Wamhoff die natürliche Funktion der Langerhans-Zellen zunutze: Als Antigen-präsentierende Zellen erkennen diese bekanntlich Erreger, nehmen sie auf und präsentieren Bestandteile dieser Pathogene an Effektorzellen des Immunsystems, die T-Zellen. Eine wichtige Funktion beim Erkennen der Erreger haben dabei Langerin-Rezeptoren auf der Oberfläche der Langerhans-Zellen.

Damit auch die Nanopartikel von den Langerhans-Zellen erkannt und phagozytiert werden, haben Wamhoff und Kollegen eine synthetische, zuckerähnliche Substanz entwickelt, die spezifisch an diese Langerin-Rezeptoren bindet (ACS Cent Sci 2019; 5: 808-820.

Dafür stellte das Team zunächst mehrere synthetische Zucker her und untersuchte deren Wechselwirkungen mit dem Langerin-Rezeptor durch Kernresonanzspektroskopie. Zudem konnten die Wissenschaftler mit dieser Methode bestimmen, welche Atome des Liganden mit welchen Anteilen des Rezeptors wechselwirken.

Nachdem sie über diesen Ansatz ein passendes Zuckermolekül gefunden hatten, verankerten sie dieses auf Nanopartikeln, die in der Klinik als Träger schon seit einiger Zeit für verschiedene Wirkstoffe eingesetzt werden, heißt es in der Mitteilung des MPIKG.

In Kooperation mit der Medizinischen Universität Innsbruck wiesen die Forscher dann nach, dass die Nanopartikel in Langerhans-Zellen aufgenommen wurden. Zum Einsatz kamen dabei Methoden der Durchflusszytometrie und der konfokalen Mikroskopie.

Plattform für neue Vakzine

Auf Basis ihrer Erkenntnisse ließen sich in Zukunft möglicherweise neue Impfstoffe gegen Infektionen oder auch Immuntherapien zur Behandlung von Krebs- oder Autoimmunerkrankungen entwickeln, so die Hoffnung der Wissenschaftler.

Die Partikel stellten möglicherweise eine allgemein anwendbare Plattform für die Entwicklung neuartiger Impfstoffe dar. (eb)