Kommentar zum Deutschen Rheumatologie-Kongress

Debattenform hält Einzug in Fachvorträge

Manch einer mag müde sein von den Triellen und Politikerrunden im zurückliegenden Wahlkampf. Doch jenseits der medialen Inszenierung von Politik ist die Debatte als Form auch in der Medizin angekommen – als durchaus kurzweilige Alternative zum herkömmlichen Frontalvortrag. Die Inhalte sind zwar auch hier nicht frei von Bias, aber mitunter aufschlussreicher als der Floskel-Wettkampf auf der politischen Bühne.

Expertinnen oder Experten werden angehalten, konträre medizinische Standpunkte einzunehmen und mit Argumenten zu verteidigen. Oft geht es um die Medikamentenwahl in einer spezifischen Situation. Das Publikum votiert über ein TED-Verfahren vor und nach der Debatte für eine der Positionen.

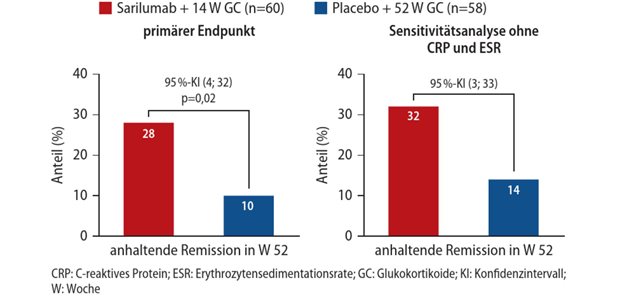

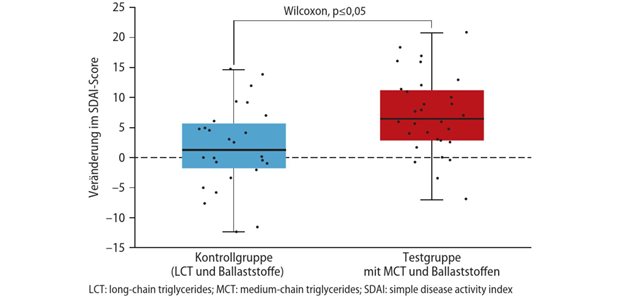

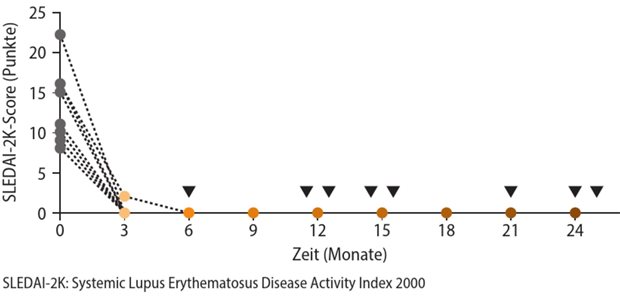

Um zu überzeugen, bedarf es mehr als nur geschmeidiger Redekunst. Fakten müssen auf den Tisch – beziehungsweise Studiendaten auf die Leinwand. Wenn langjährige klinische Erfahrung und profunde Recherche der Evidenz zusammenkommen – und es sich bei der Veranstaltung nicht gerade um ein von der Pharmaindustrie unterstütztes Satellitensymposium handelt –, können sich die Zuhörer am Ende ein eigenes Bild machen. Informed Consent gewissermaßen.

Geschickt gewählt war die übergeordnete Fragestellung kürzlich bei mehreren solcher Debatten beim Deutschen Rheumatologie-Kongress. Die Kontrahenten hatten sich mit einer spezifischen klinischen Situation zu identifizieren. Um dann zu beantworten: Wie würde ich mich selbst behandeln?

So betonte das Format nicht nur, dass man es im Alltag selten mit einem durch Ein- und Ausschlusskriterien genormten Studienkollektiv zu tun hat. Individuelle Patienten bedürfen oft auch einer individuellen Behandlungsstrategie. Zugleich ergab sich ein Denkanstoß, wie sich Ärztinnen und Ärzte vielleicht öfter den bei ihnen Ratsuchenden nähern sollten: Was, wenn ich in an ihrer Stelle wäre? Oder meine Mutter? Oder mein Kind?

Schreiben Sie der Autorin: med@springer.com