Projekt Phage4Cure

Phagen-Cocktail gegen Pseudomonas

Phage4Cure trägt erste Früchte. Die in diesem Projekt engagierten Forscher haben einen inhalierbaren Phagen-Cocktail entwickelt, von dem viele Mukoviszidose-Patienten profitieren könnten.

Veröffentlicht:

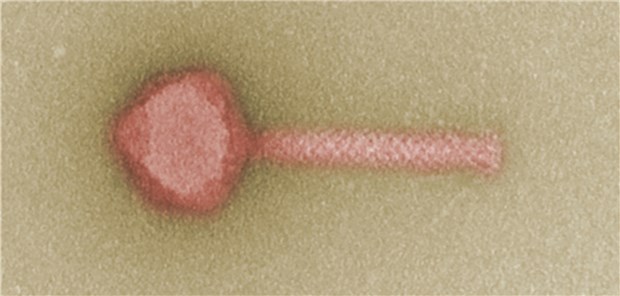

Ein Kandidat für die zukünftige Phagentherapie – Bakteriophage gegen multiresistente klinische Stämme von Pseudomonas-Bakterien.

© M. Rohde/HZI Braunschweig

Braunschweig. Im Projekt Phage4Cure suchen Fraunhofer-Forscher nach Wegen, Phagen gegen multiresistente Keime zu nutzen. Insbesondere gegen Pseudomonas aeruginosa sollen Phagen als zugelassenes Arzneimittel etabliert werden.

„Die Phagentherapie an sich ist nicht neu, in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion wurde sie jahrzehntelang erfolgreich eingesetzt. Doch hierzulande konnte sich diese individualspezifische Behandlung nicht durchsetzen. Dies liegt insbesondere an den fehlenden klinischen Studien. Angesichts der Antibiotikaresistenzen rücken die Phagen jedoch immer mehr in den Fokus der Forschung“, wird Professor Holger Ziehr, Projektleiter am Fraunhofer ITEM, in einer Mitteilung der Fraunhofer Gesellschaft zitiert. In Deutschland gebe es bislang keine zugelassenen Phagenpräparate, erinnert die Gesellschaft.

Phagen als ergänzende Therapie

Die Projektpartner erarbeiten eine neue Phagentherapie, die die Auswahl erfolgversprechender Phagen, den Herstellungsprozess, die pharmazeutische Herstellung, die präklinischen Studien sowie die klinischen Prüfungen umfasst, wie es in der Mitteilung heißt.

Zunächst soll ein inhalierbarer Wirkstoffcocktail aus drei Bakteriophagen gegen das multiresistente Bakterium Pseudomonas aeruginosa entwickelt werden, das weltweit die häufigste bakterielle Ursache von Lungenentzündungen bei Mukoviszidose-Patienten, aber auch von Harnwegsinfekten ist und sogar zur Sepsis führen kann. Der neue Wirkstoff soll europäischen Richtlinien für Arzneimittel genügen.

Für den Herstellungsprozess ist das Fraunhofer ITEM verantwortlich. Hier wird Pseudomonas aeruginosa in Bioreaktoren herangezogen. „Haben diese eine bestimmte Zelldichte erreicht, geben wir Phagen dazu, die den Vermehrungszyklus solange durchlaufen, bis alle Bakterien zerstört sind und eine klare Brühe mit Phagen übrigbleibt, aus der wir im nächsten Schritt pharmazeutisch aufreinigen“, erklärt der Biochemiker das Procedere. Der Herstellungsprozess sei plattformartig aufgebaut, teilt die Fraunhofer-Gesellschaft mit, er sei also mit nur geringen Veränderungen auch auf andere Phagen übertragbar.

Wirksamer Phagen-Cocktail identifiziert

Die Phagen werden als Cocktail für den Patienten zusammengestellt. Im Projekt wurden zunächst klinische Bakterienisolate von Mukoviszidose-Patienten gesammelt.

Kollegen der DSMZ (Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH) ermittelten anschließend Phagen, die in der Lage sind, die Isolate aufzulösen. „Beim Screening konnten drei Phagen mit einem möglichst breiten Wirtsspektrum identifiziert werden, die zusammen 70 Prozent der 150 Isolate zerstören. Von hundert Patienten könnten wir also etwa 70 mit unserem Phagen-Cocktail heilen“, wird Ziehr zitiert.

Der Phagen-Herstellungsprozess ist mittlerweile am Fraunhofer ITEM etabliert. Im nächsten Schritt werde eine Erweiterung der seit mehr als 20 Jahren bestehenden Herstellungserlaubnis beantragt, um die drei Phagen und aus diesen anschließend den Cocktail als pharmazeutisch einsetzbaren Klinikprüfstoff produzieren zu können, berichtet die Fraunhofer-Gesellschaft.

Im Frühjahr soll im Hannoveraner Institutsteil des Fraunhofer ITEM die präklinische Forschung starten. „Mittlerweile sind zwei weitere Phagenprojekte dazugekommen. Im Projekt PhagoFlow forschen wir an Bakteriophagen zur schnellen Behandlung von Wundsepsis. Im Projekt Phage2Go entwickeln wir Phagen für die inhalative MRSA-Therapie“, erläutert Ziehr die weiteren Forschungsvorhaben. (eb)

Phage4Cure

- Projekt: Entwicklung von Bakteriophagen als zugelassenes Medikament gegen bakterielle Infektionen

- Projektpartner: Charité Universitätsmedizin Berlin, Charité Research Organisation GmbH (CRO), Fraunhofer-Institut für Toxikologie und Experimentelle Medizin ITEM, Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (DSMZ)

- Fördersumme: 4 Mio. Euro

- Projektlaufzeit: 2017 bis 2020

Quelle: Fraunhofer-Gesellschaft