Magen-Darm

Schwere Infekte sind auf dem Vormarsch

Die Zahl schwerer und potenziell tödlicher Darminfektionen, die eine stationäre Therapie erfordern, ist hierzulande in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Bedroht sind vor allem alte Menschen.

Veröffentlicht:

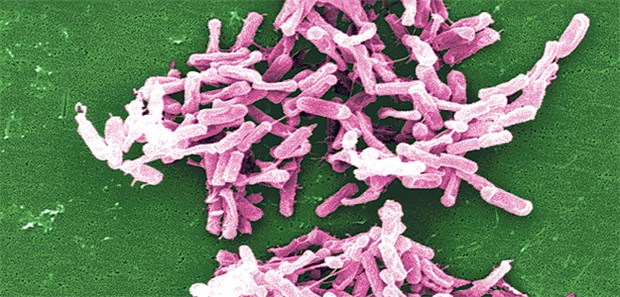

In Kliniken gefürchtet: Clostridium difficile aus einer Stuhlprobe unter dem Mikroskop.

© Janice Haney Carr / CDC

BERLIN. Im Jahr 2011 wurden 520.795 Patienten mit infektiösen Durchfallerkrankungen stationär behandelt. Allein die Zahl der Hauptdiagnosen hat sich von 127.867 im Jahr 2000 auf 282.199 (2011) mehr als verdoppelt.

Besonders stark zugenommen haben Infektionen mit Clostridium difficile, so die Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) in einer Mitteilung. Der Keim kann sich nach der Einnahme von Antibiotika im Darm ausbreiten. Vor allem ältere Menschen sind davon betroffen. Das Robert Koch-Institut hat auch Alarm geschlagen.

"C.-difficile-Bakterien sind in der Umwelt weit verbreitet und kommen auch bei vielen Gesunden im Darm vor", wird DGVS-Präsident Professor Markus Lerch von der Universitätsmedizin Greifswald in der Mitteilung zitiert.

Stören Antibiotika das Gleichgewicht der gesunden Darmflora, kann sich der Erreger ungehindert vermehren. Gefährlich sind die Toxine der Bakterien. Diese lähmen die Darmwand und führen im schlimmsten Fall zu einem "toxischen Megacolon", also einer ballonartigen Ausweitung des Dickdarms.

Alarmierende Daten

Forscher der DGVS um Privatdozentin Petra Lynen Jansen aus Berlin haben das Ausmaß der schweren Darminfektionen in Deutschland anhand von Daten des Statistischen Bundesamtes ermittelt (Z Gastroenterol 2014; 52: 549).

Danach ist die Zahl der Patienten, die wegen einer C.-difficile-Infektion in Deutschland in eine Klinik kommen, in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen: von etwa 1300 im Jahre 2000 auf 28.200 im Jahre 2011.

Diese Daten sind alarmierend, betont die betont die DGVS und appelliert an Ärzte, Antibiotika sehr sorgfältig und gezielt einzusetzen. 15 bis 20 Prozent der Antibiotika-assoziierten Durchfallerkrankungen würden nämlich durch C.-difficile verursacht.

Die DGVS ist überzeugt, dass ein großer Teil der Sterbefälle an Magen-Darm-Infektionen in Kliniken auf C. difficile zurückgehen. Nach Angaben der Fachgesellschaft sind 2011 insgesamt 4152 Patienten im Krankenhaus im Zusammenhang mit gastrointestinalen Infektionen gestorben.

"Ausgehend von Mortalitätsraten aus den USA gehen wir davon aus, dass in Deutschland jährlich mindestens 2000 Menschen mit C.-difficile-Infektionen sterben", so Lerch.

Gastroenterologen auf dem Gebiet der Infektiologie weiterbilden

Doch nicht allein Erkrankungen mit C. difficile nehmen zu. Wie die Analyse - unter anderem auch von Daten des Robert Koch-Instituts - ergab, steigt auch die Zahl der Infektionen mit Noroviren, Rotaviren, Campylobacter- und E. coli-Bakterien.

Durch Infektionen im Magen-Darmtrakt sind vor allem ältere Menschen gefährdet. So waren etwa bei den C.-difficile-Infektionen mehr als 80 Prozent der Patienten über 65 Jahre alt.

Aber auch bei den virusbedingten Darminfektionen, bei denen Kinder noch die größte Patientengruppe ausmachen, nimmt der Anteil älterer Patienten zu. Die DGVS geht davon aus, dass sich mit der demografischen Entwicklung in Deutschland die Problematik von Darminfektionen weiter verschärfen wird.

Mit jährlich über einer halben Million Magen-Darm-Infektionen in Kliniken gehören die Erkrankungen schon heute zu den häufigsten Infektionen in Deutschland. "Um der wachsenden Aufgabe zu begegnen, müssen wir die Aus- und Weiterbildung von Gastroenterologen auf dem Gebiet der Infektiologie verbessern", betont DGVS-Präsident Lerch. (eb)