Onkologen kritisieren

Krebsregister: Es hapert an der Schnittstelle

In ganz Deutschland werden klinische Krebsregister aufgebaut. Doch für die Versorgungsforschung sind sie momentan nur bedingt hilfreich. Denn es mangelt an Einheitlichkeit.

Veröffentlicht:

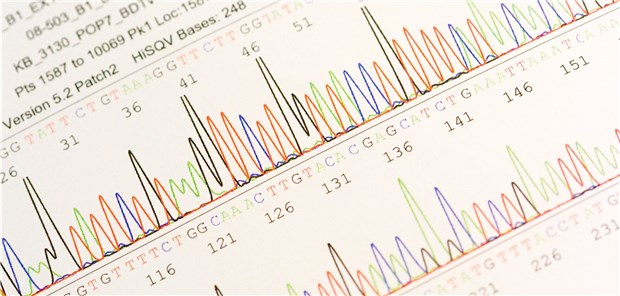

Blick in die Gene: Immer wichtiger für Onkologen.

© CENTRE OSCAR LAMBRET/PHANIE/dpa

Berlin. Die seit fünf Jahren im Aufbau befindlichen klinischen Krebsregister sind aufgrund ihrer Heterogenität, Unvollständigkeit und Qualitätsmängel nur bedingt tauglich zur Beurteilung des Versorgungsniveaus in Deutschland. So die Bilanz auf einer Veranstaltung von Epidemiologen und Onkologen beim 34. Deutschen Krebskongress (DKK) am Mittwochnachmittag in Berlin. Die Register seien derzeit nur partiell für Forschungsfragen nutzbar.

Ziel der Krebsregister ist es, bundesweit möglichst vollständig die Krebsinzidenz differenziert zu erfassen sowie Diagnostik, Interventionen und Therapieverläufe in einheitlichen Datensätzen zu dokumentieren. Daraus abgeleitet werden sollen sektorenübergreifende Qualitätssicherung und Daten für die Versorgungsforschung.

Diese Ansprüche zu erfüllen, gelinge derzeit nur in Ansätzen, so Professor Wolfgang Hoffmann vom Krebsregister Mecklenburg-Vorpommern. Denn die auf Landesgesetzen basierenden Register sind unterschiedlich organisiert und strukturiert, das Ausmaß der Datenerhebung ist nicht identisch, die verwendete Software zur Dokumentation nicht interoperabel.

Berichte & Videos vom DKK

Highlights vom Deutschen Krebskongress 2020

Im Sechs-Wochen-Rhythmus trifft sich eine Arbeitsgruppe, um an einer Harmonisierung zu arbeiten, die es möglich machen könnte, die Daten klinischer Krebsregister zusammenzuführen und einheitliche Formate zu entwickeln.

Datensätze müssten erweitert werden

Auch ein Projekt des Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA), die Nutzung der in der GKV zugelassenen Krebsfrüherkennungsprogramme und deren Effekte auf Krebsinzidenzen, Krankheitsverläufe und Mortalität zu untersuchen, sei mithilfe der Daten aus den klinischen Krebsregistern nicht ohne Weiteres realisierbar, so Hoffmann.

Dennoch sind die Ziele für die Register ambitioniert: Die von der Bundesregierung initiierte Kampagne „Dekade gegen den Krebs“ sehe in den Registern eine wichtige Methode zur Wissensgenerierung durch Vernetzung von Forschung und Versorgung. „Das Ziel muss sein, mit den Registern eine Datenbasis für die Spitzenforschung zu schaffen“, so Hoffmann.

Auch für sehr konkrete Fragestellungen des Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA), der derzeit eine Verfahrensordnung für anwendungsbegleitende Datenerhebungen bei der frühen Nutzenbewertung von Orphan Drugs und Arzneimittel mit bedingter oder außerordentlicher Zulassung erarbeitet, sind die Registerdaten derzeit nicht tauglich, gesteht Hoffmann ein. Dazu müssten die Datensätze erheblich erweitert werden. Man sei aber mit dem GBA im Gespräch.

Daten aus Krebsregistern stehen außerdem auch nicht öffentlich in einer für Forschungszwecke verwendbaren Form zur Verfügung. Vielmehr muss die Nutzung von Daten jeweils projektbezogen beantragt werden, berichtete Kerstin Weitmann vom Krebsregister MV.

Epidemiologische Register sind weiter

Entschieden über die Zustimmung wird nach einem mehrstufigen Entscheidungsprozess unter Einbeziehung von Experten und Datenschützern. Erst dann wird ein Nutzungsvertrag abgeschlossen. Ein erstes Datenlieferungsprojekt sei für die Nationale Kohorte (NaKo) bestimmt gewesen.

Weiter gediehen ist die Arbeit an den epidemiologischen Krebsregistern, weil die Erfassung von Krebsinzidenzen und -mortalitäten inzwischen fast vollständig und aktuell sei, berichtete Professor Alexander Katalinic.

Mithilfe von sehr differenzierten räumlichen und zeitlichen Clustern in Kombination besonderer statistischer Verfahren zur sogenannten Glättung kleinräumiger Daten ließen sich befürchtete oder tatsächliche Umwelteinflüsse auf Krankheit und Morbidität klären, so der Epidemiologe von der Uni Lübeck.

Die Epidemiologen können dabei aufklären, ob Starkstromleitungen, Mobilfunkmasten oder Kernkraftwerke einen Einfluss auf die Gesundheit der Bevölkerung in der jeweiligen Umgebung haben. Solche Fragestellungen von Bürgerinitiativen seien sehr häufig und müssten gemeinsam mit den jeweiligen Gesundheitsämter und den Bürgern vor Ort diskutiert werden.